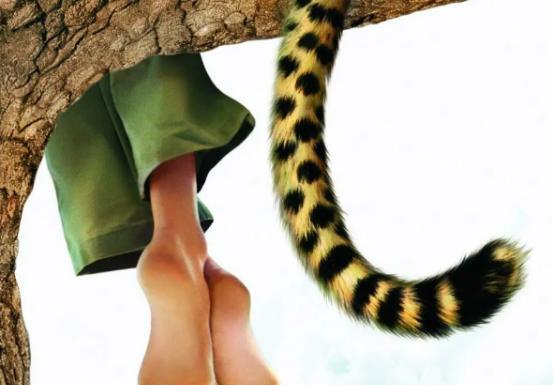

“一切真实的内心都是奇迹,而内心的真实,是最美的奇迹。” 电影《杜玛》讲了一个男孩和一只猎豹的故事。这听起来像个温情童PeggySue,对吗?一个孩子和他的动物伙伴,在非洲大地上演一出“人与自然”的和谐戏码。 可《杜玛》偏偏不打算这么讲,它用一个看似纯真的故事,问了一个相当尖锐的问题,你所谓的“爱”,究竟是陪伴,还是放手? 故事的开场很标准,南非农场,男孩赞恩过着田园牧歌般的生活。直到他父亲在路边捡回一只失去母亲的猎豹幼崽,这份宁静被彻底打破。 小猎豹有了名字,杜玛,也成了赞恩的“家人”,一人一豹,在草地上嬉戏打闹,构成了电影里最无忧无虑的画面。 这种跨物种的亲密,美好得不太真实,也为后来的分离埋下了伏笔。毕竟,猎豹不是猫。 随着杜玛一天天长大,麻烦也接踵而至。它骨子里的野性,可不懂人类社会的规矩。赞恩天真地想把杜玛带进校园,结果自然是鸡飞狗跳,吓坏了所有同学。 这一幕很有意思,它毫不客气地指出,人类的秩序容不下一只真正的猎豹。赞恩也终于意识到,他和杜玛之间有一道无法逾越的鸿沟。 他们一起看着窗外的城市,那种格格不入的感觉,既是杜玛的,也是赞恩自己的。于是,一个疯狂的念头诞生了,他要骑上父亲留下的破摩托,横穿整个非洲,把杜玛送回它真正的家。 这趟旅程,究竟是送杜玛回家,还是赞恩自己的成年礼? 旅途开始,非洲旷野便给了这个温室里的男孩一记响亮的耳光。在烈日下的沙漠里,摩托车随时可能抛锚,水源更是性命攸关。也就在这时,他遇上了同样在荒野流浪的瑞普。 赞恩起初凭着小聪明骗了瑞普,谁知这个看似居心叵测的男人,后来却成了他最可靠的同伴。从最初的提防与对峙,到后来的分道扬镳,再到瑞普关键时刻的出手相救,两人最终结下了生死之交。这段关系的变化,远比单纯的善恶二元对立来得真实。 它告诉赞恩,人性远比他想象的复杂,而生存法则,也远比农场生活残酷。 也正是在这片残酷的土地上,赞恩被迫飞速成长。电影没有用旁白去解释他的内心变化,而是通过一个个细节展现出来。镜头下,广袤的沙漠、壮丽的山脉和危机四伏的丛林,不再只是明信片式的风景,而是实实在在的考验。 当杜玛凭借本能找到水源时,赞恩学会了观察与信任;当他独自面对野兽的威胁时,眼神里少了恐惧,多了几分坚毅。 摄影机冷静地捕捉着这一切,大量的远景镜头凸显出人在自然面前的渺小,而细腻的特写又将赞恩内心的挣扎与成长暴露无遗。导演没有刻意煽情,只是让观众跟着赞恩一起,感受那份从无助到坚韧的蜕变。 当他们历尽艰险,终于抵达目的地时,全片最核心的矛盾也浮出水面。那片水草丰美的草原,无疑是杜玛的天堂。 它在这里尽情奔跑、捕猎,矫健的身姿宣告着王者的回归。赞恩看着眼前的景象,心中五味杂陈。他成功了,也失败了。他把最好的朋友送到了它该去的地方,却也意味着永远的失去。 影片的高潮,不在于战胜了什么艰难险阻,而在于赞恩最终选择放手的那一刻。 他明白了,真正的爱,不是把它绑在自己身边,满足自己的情感需求,而是成全它的天性,还给它自由。这种“放手”,在影片所融入的部落文化背景下,又有了更深的含义,这不仅是个人情感的升华,更是对自然法则的尊重与回归。 赞恩的旅程,始于送杜玛回家,终于他自己心灵的回归。 说白了,《杜玛》撕开了很多温情电影的虚伪面纱。它承认人与动物之间存在真挚的情感,但更强调彼此界限的不可逾越。它没有把自然描绘成人类可以随意闯入的后花园,而是展现了其磅礴、威严甚至冷酷的一面。 赞恩的成长,代价是告别童年的纯真幻想,直面现实的复杂与沉重。 所以,这部电影留给我们的,远不只是一个感人的冒险故事。 它更像一记警钟,提醒着习惯了将一切“宠物化”的现代人,我们该如何与那些不属于我们的生命相处?或许,保持距离,学会放手,才是最高级的尊重与和谐。