7月18日,中船重庆枢纽港清洁能源装备产业基地迎来首批27家配套企业集中签约入驻,将进一步推动枢纽港产业园建设成形起势,枢纽能级实现跃升、主导产业加速集聚、国际合作走深走实,主枢纽作用进一步凸显,推动“龙头引领、骨干支撑、配套协同”的共赢发展新格局加速形成,为重庆打造万亿级装备制造主导产业集群注入强劲的新动能。

央地携手“双向赋能”千亩热土孕育“共赢树”

这并非江津与央企的首次“联姻”。从目前已入驻的重庆枢纽港产业园先进机电装备和物流产业园项目可以看出,江津已深谙央地合作的共赢之道。此次江津区携手中船重庆装备共同打造清洁能源装备产业基地,正是这一成熟模式在江津大地的又一次深度扎根与精彩绽放。

基地规划蓝图清晰,重点围绕“3+N”产业方向,即围绕风电偏航变桨齿轮箱、工业节能与储能成套装备、高端铸锻这三大核心产业方向,同时引入20家以上产业链配套企业入驻,并结合产业结构调整和新兴产业培育,将风电配套变压器等N个产业调整进入产业基地,最终建设成为全国领先的数智化、绿色化、现代化的清洁能源高端装备产业基地。

“央企有‘顶天’的综合实力,地方有‘立地’的区位优势,两者结合,才能创造‘一加一大于二’的奇迹。”项目筹备组负责人感触最深。

中船集团雄厚的技术积淀、市场网络与资本力量,为江津加速集聚产业要素、开拓新兴市场、推动传统制造向高端跃升提供强大引擎;江津坐拥西部陆海新通道重要节点的战略位置、雄厚完善的产业基础及高效便利的政务服务环境,为央企深耕西部、辐射东盟、实现高质量发展开辟新天地。

“这种基于优势互补的协同发展,正成为拉动区域经济发展的强劲‘火车头’。”江津区相关负责人表示,清洁能源装备产业基地的落地,如同为江津的装备制造“老树”嫁接了“新枝”,不仅与本地深厚的产业基础无缝融合,更为中船在津企业注入新动能、开辟新赛道,真正实现“老树发新枝,新枝结硕果”的共赢格局。

巧用“资本+土地”杠杆沉睡资产焕发“第二春”

近年来,江津区全力推动“三攻坚一盘活”改革突破工作,专业化、专班化、专项化推动资产盘活,在“十项全面清理”行动基础上,制定“一企一策”考核指标,对全区国有闲置资产“分类管理、精准施策”,坚持专人跟进、动态更新、定期调度,努力实现“应盘尽盘、能盘尽盘”。

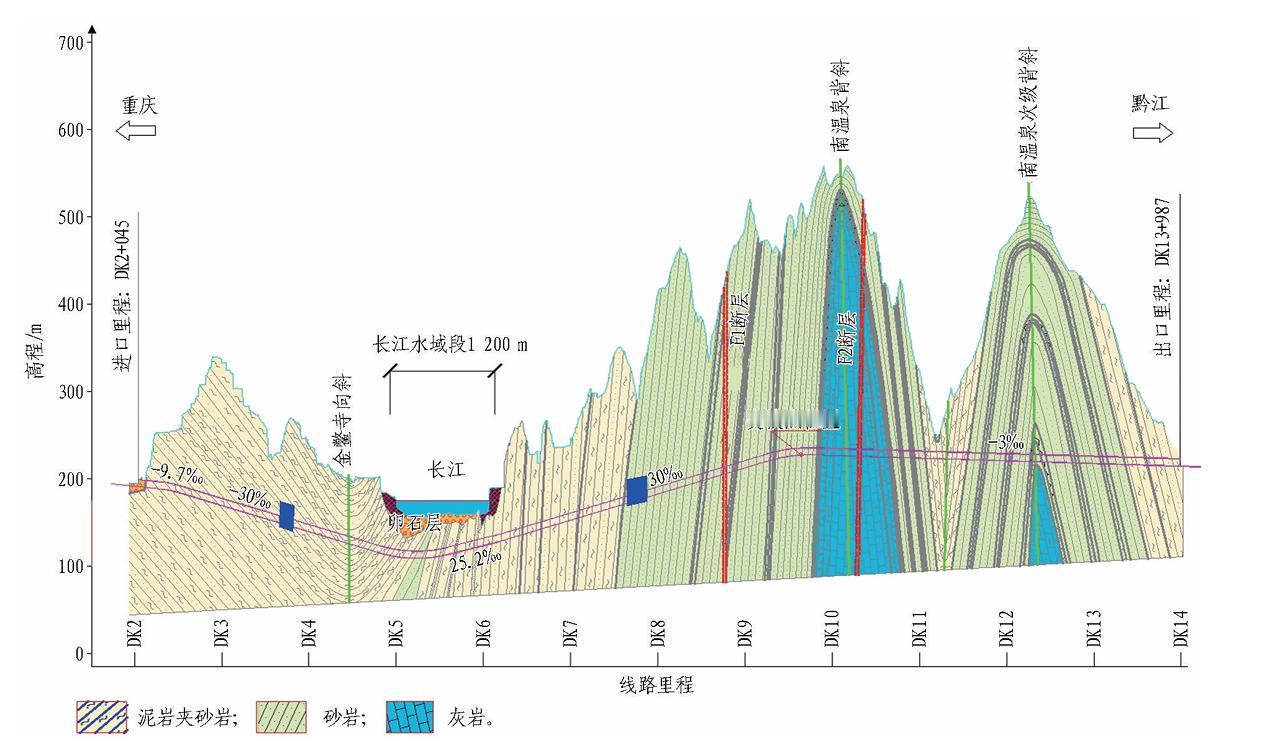

项目选址江津汽车产业园具有战略意义。该园区占地超千亩,总建筑面积28万平方米,包括联合厂房、研发中心和试验场等核心资产,由于原投资方破产重组,这些优质资源一度陷入闲置状态。

面对如何盘活存量资产的课题,江津区创新性地采取了三大举措:一是紧抓国家级战略机遇,精准引入中船重庆装备作为产业龙头;二是首创“央地产业合作”新模式,实现技术、资源与政策的优势互补;三是通过“存量换增量”的转型升级路径,将现有硬件设施转化为“拎包入住”式的产业承接平台,既降低了企业入驻成本,又加速了项目落地进程。

一系列举措形成了“政府引导、市场运作、多方共赢”的良性发展格局。20余家核心配套企业的集中签约入驻,正是对这一模式高效性和吸引力的最佳印证。

“链主”企业引擎轰鸣产业“葡萄串效应”加速显现

首批签约入驻的企业名单星光熠熠。重庆重齿风电装备制造有限公司作为中船系骨干力量,计划投资建设偏航变桨装配线、喷漆线及配套辅助设施,还有一同入驻的重庆奇迹新能源有限公司、重庆钧冠机械制造有限公司等20余家优秀企业紧随“链主”步伐,加入清洁能源装备基地的生态圈构建中。

它们的加盟,标志着“龙头引领、骨干支撑、配套协同”的产业生态格局在重庆枢纽港产业园加速形成。

链主企业的强大引力,正引发产业链上下游关键环节的“葡萄串效应”——精准补链、持续强链、有效延链。一个技术领先、配套完善、竞争力强的百亿级清洁能源装备产业集群在江津加速崛起。

江津区作为中船集团在渝战略布局的核心区域,早在20世纪60年代,江增重工与重齿公司两大龙头企业便扎根于此,历经五十余载发展,已成为区域经济增长的“双引擎”——年营收规模突破40亿元,彰显强劲实力。其深厚的技术积淀、稳定的市场网络与成熟的运营体系,为清洁能源装备产业生态圈的茁壮成长提供了丰沃土壤。(李波)