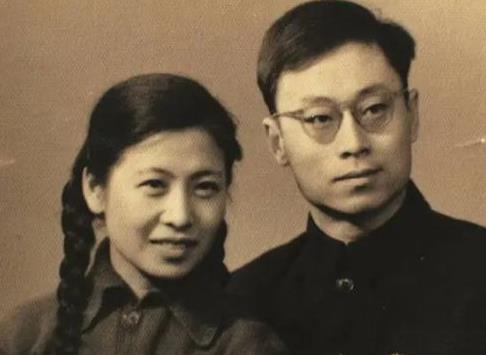

于敏跟妻子说:“氢弹爆炸成功,咱们买一只烤鸭庆祝庆祝吧?”妻子说:“哎呀!氢弹爆炸跟咱们有啥关系,哪有钱买烤鸭。”于敏默不作声,从衣服兜里掏出一沓钱来给妻子。 1961年冬,京郊寒风凛冽,雪还未下,天却早早阴沉下来。孙玉芹挺着大肚子,艰难地走在去医院的路上。 她一只手提着简单的行李,另一只手扶着围巾掩住下巴,尽量不让寒气灌入衣领。丈夫于敏已经连续半个月没回家了,她心里虽不是没有怨气,但更多的,是体谅与沉默。 她不是不想让他陪着,可她比任何人都清楚,丈夫做的是国家的顶级机密工程,属于保密单位,一切行踪、工作内容都不容外泄。哪怕她是最亲的人,也只能知道:“他在做很重要的事。” 当年,于敏突然从原本稳定、光鲜的理论物理研究岗位上调走,一句话未留,连父母都蒙在鼓里。 孙玉芹起初以为他只是短期外出,后来见他越来越沉默,常常整宿整宿不在家,电话更是从未响过。 直到一次偶然,她半夜醒来,发现枕边空无一人,只有丈夫留下的一张纸条:“我走了,别担心。” 她没有哭,只是轻轻地摸了摸肚子里尚未出生的孩子。她知道,于敏一定是在为国家干一件大事,一件连命都要豁出去的事。 那年,于敏正式加入中国氢弹研发工作,投身到隐姓埋名的科研战线上。他签下了绝对保密协议,从此彻底切断了与亲友的联系。 他被带往一座戈壁滩边的研究基地,每日面对无数复杂的数据和试验,有时候在实验室一熬就是三天三夜。为了安全、为了成果,他甚至连妻子生孩子的日子都无法请假。 而那天,孙玉芹一个人到了医院,忍着剧痛办手续、进产房、上产床,连一个可以握住的手都没有。她咬牙强撑着,一边拼尽力气生孩子,一边心里默默地念着丈夫的名字。 “玉芹,是个女儿。”护士轻声对她说的时候,她笑了。疲惫不堪,但那笑容里有宽容,有理解,更有作为一个军人妻子的坚强与担当。 孩子出生后的几个月里,于敏始终没有出现,也没有只言片语的消息。她曾怀疑他是不是出了意外,但又迅速压下心里的慌乱。 她告诉自己:“他没事,他是在为这个国家,做一件惊天动地的大事。” 1967年6月17日,中国第一颗氢弹爆炸成功,举国欢腾。而在北京西郊一间不起眼的小院子里,于敏推开家门,阳光洒在他有些瘦削却坚定的脸上。 屋里,孙玉芹正在洗衣服,一盆水冻得她手通红。听见门响,她回头,见是丈夫回来了,立刻放下手里的活儿。 “回来了?”她习惯性地笑笑,“今天怎么回来得早?” 于敏看着妻子,眼里藏着不易察觉的激动。他脱下外套,坐在炕边,沉默了一会儿,忽然咧嘴一笑:“今天,氢弹爆炸成功了。” 孙玉芹一愣,随口接了一句:“那可真是大好事啊,国家有出息了。”她说着,继续搓着手中的衣物。 于敏像是个做错事的孩子似的,搓了搓手:“我想着……咱们是不是该庆祝一下?” “庆祝?”孙玉芹抬起头,“怎么庆祝?” “买一只烤鸭?”他试探着说,眼神竟带着点孩子气。 孙玉芹怔了一下,随即笑了出来:“你这人……你说氢弹爆炸成功就成功了呗,和咱们有啥关系?还买烤鸭,你知道一只多少钱么?哪有那闲钱!” 她说着,语气却没有责备,只是像过惯了紧日子的主妇那样心疼钱。 于敏笑了,没吭声。他把手伸进外套的内袋,从兜里掏出一沓摞得整整齐齐的钞票,放在了炕桌上。 “这些……是奖金?”孙玉芹眼睛都直了。 “算是吧。”于敏轻描淡写地回答,“组织上给的,说是氢弹项目的阶段性奖励。” 孙玉芹伸手去碰那一沓钱,手又缩了回来,眼圈忽然有些红了:“我都不知道你这些年到底在忙什么,天还没亮你就出门,黑灯瞎火才回来,娃娃小时候你都没抱过几次……我问你,你从来都说‘保密’,‘不能说’。” 于敏低头沉默。良久,他抬头望着妻子,声音有些哽咽:“我不是不想说,是不能说……但我知道,我这辈子最对不起的,就是你。