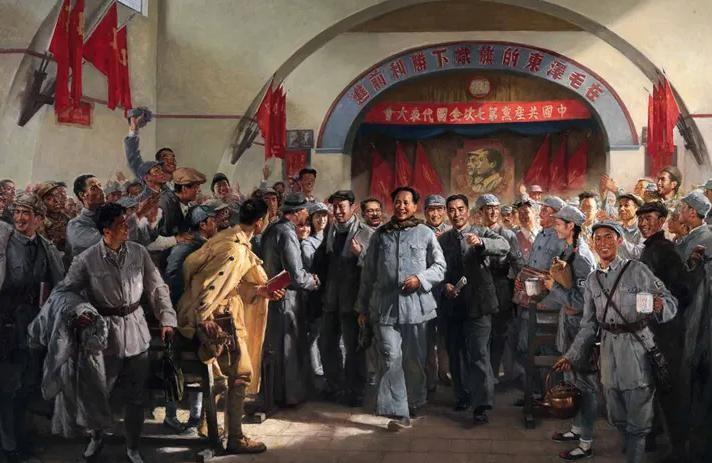

1956年,王稼祥拒当中央书记处书记,毛主席直言:你早就该当了 “稼祥同志,这事儿就这么定了,你早就该当这个书记。”1956年9月28日傍晚,北京中南海里传来毛主席带着半分笑意的声音。房间里只点了一盏台灯,光线不强,却挡不住王稼祥微微皱起的眉头。他本想再推辞,却被一句“没得商量”彻底堵了回去。 此前两天,中国共产党第八届一中全会刚刚闭幕。新一届中央委员会名单在大会大厅反复确认后,最终出炉。王稼祥的名字赫然位列中央书记处书记,这意味着他将与彭真等人一道处理日常党务。可会后,他悄悄对身边人说:“我的身体又不好,何况多年脱离一线,怕耽误大事。” 其实,毛主席敢拍板,并非一时兴起。时间拨回到二十一年前——1935年遵义会议。那场紧要关头的会议里,王稼祥是最早站出来公开支持毛主席的资深中央委员之一。会场气氛紧绷,他却直截了当地说:“要想赢,非让毛泽东来指挥不可。”一句话,为后来中国革命的转折赢得关键砝码。 遵义之后的长征路仍旧险象环生。毛、周、王临时组成的三人小组负责军事决策,几次生死攸关的强渡、突围,都是他们在篝火旁摊开地图讨论出来的方案。王稼祥那时体内弹片作祟,夜里疼得睡不着,仍照常出谋划策。正因这段并肩作战的日子,毛主席才把他的倔强和才干都看得清清楚楚。 人未必总能斗得过病痛。1937年起,他的旧伤和胃病时好时坏,1943年几近脱岗。毛主席却不愿放松对他的期待,亲自找他写纪念建党22周年文章。王稼祥翻遍文件、跑图书室,一笔一画写下《中国共产党与中国民族解放的道路》。稿子送到窑洞时,毛主席难得只改了几处标点,随后交给《解放日报》。文章里第一次出现“毛泽东思想”五个字,引得当时延安不少青年眼睛一亮。 1945年七大召开之前,王稼祥正住在杨家岭旁的小屋休养,胃抽痛让他直不起腰,只能缺席大会。选举中央委员那天,他的票数意外偏低。毛主席守在计票黑板旁,一支烟没抽完,就把情形看透。第二天,当着六百多名代表的面,他开口“补课”:“稼祥同志因病缺席,请各位同志想想他过去立下的功劳。”结果,候补中央委员名单里王稼祥高票在列。很多代表事后感慨:“主席这一句话,大家心里都服气。” 抗日战争结束后,解放战争骤然展开。延河水没干,部队却又要打起背包。毛主席在作战指令堆里仍抽空关注王稼祥的诊疗进度,多次批示让他去苏联动手术。一句“不要担心费用,组织负责”,让他心里暖得直冒汗。可以说,王稼祥的生命能拖到建国,毛主席的“盯诊”功不可没。 1949年10月1日,天安门城楼上响起礼炮,王稼祥却不在现场。刚做过手术的他,胸口还贴着厚纱布,却依然给毛主席发了一封短报:“新中国成立,欣慰难言。”他休养不到半年,便被任命为首任驻苏大使。那时中苏谈判多苛刻,斯大林见他第一面就打趣:“听说你在这里动过刀子?”王稼祥笑答:“刀子能治病,也能削苹果,关键看怎么用。”一句话,说得翻译都忍不住抬头。 使馆三年,他参与起草大量援助协议,也目睹了两个大国间的微妙。1955年回国,毛主席亲批“速回中央工作”。王稼祥原以为最多当个副部长,结果直接推上书记处书记的位子。正因如此,八大闭幕后他才去找毛主席请辞。毛主席说话向来不拐弯:“你是老书记,经验最足,谁比你合适?”一句“你早就该当了”,把客套全都堵死。 新职务并不轻松。毛主席习惯在丰泽园菊香书屋开夜会,常常一坐就是三四个小时,窗外的虫声与屋内烟雾缭绕交织。王稼祥虽常胃痛,却从不缺席。毛主席穿着松松垮垮的睡衣半躺在床头,彭真、胡乔木、吴冷西围坐一圈,话题从工业化到外贸额,甚至偶尔聊到《水浒》。那种既轻松又紧张的气氛,让王稼祥回到房间常常已经凌晨。秘书心疼他,他摇摇头:“这些事不干,我睡得着么?” 外交是他的老本行。1957年至1964年,他先后陪同周总理、毛主席会见尼赫鲁、苏加诺、德斯汀诺等外国领导人。王稼祥身材并不高,但谈起外语来节奏明快,让翻译几乎插不上嘴。有人形容他“说俄语掺着安徽腔”,他自己反而乐在其中:“安徽腔救过我命,外国人觉得亲切。” 进入六十年代末,他的宿疾加重,再次提出辞去繁杂职务。毛主席在批示里只写了七个字:“同意休养,注意疗养。”简单,却带着默许的关切。遗憾的是,治疗未能阻挡病情。1974年1月25日凌晨,王稼祥在医院静静合上双眼。噩耗传到中南海,毛主席沉默良久,低声对身边人说:“他是老战友,也是敢把真话摆到桌上的人。” 追悼会当天,挽联写着“扶危定倾,勋留天地;忠肝义胆,浩气长存”。白花静静堆在灵柩旁,来送行的多是一起战斗过的老同志。有人站在角落抹泪,也有人轻声念叨:“倘若他身体好点,肯定还能干上几年。”这句半是惋惜、半是真情的评价,恐怕也是对王稼祥一生最贴切的注脚。