这就引出了中医里两个重要的“热性代表”——吴茱萸和附子。它们的确都能驱寒,但用错场合,效果不但打折,甚至还会“火上浇油”。

吴茱萸和附子功力相当,一个擅调中焦、一个专救下元,真要分清它们的不同应用,得先从寒的本质说起。

不是所有怕冷都一样,中医里的“寒”各有出处和通路

身体怕冷,只是表象。中医将寒证细分为多个类型,从病位上讲,有表寒、中寒、里寒之分;从经络系统来看,则有太阴、少阴、厥阴之辨。

这种分类并非为了复杂化问题,而是中医在长期实践中发现,同样的“冷”,其成因、发展路径和调理方式截然不同。

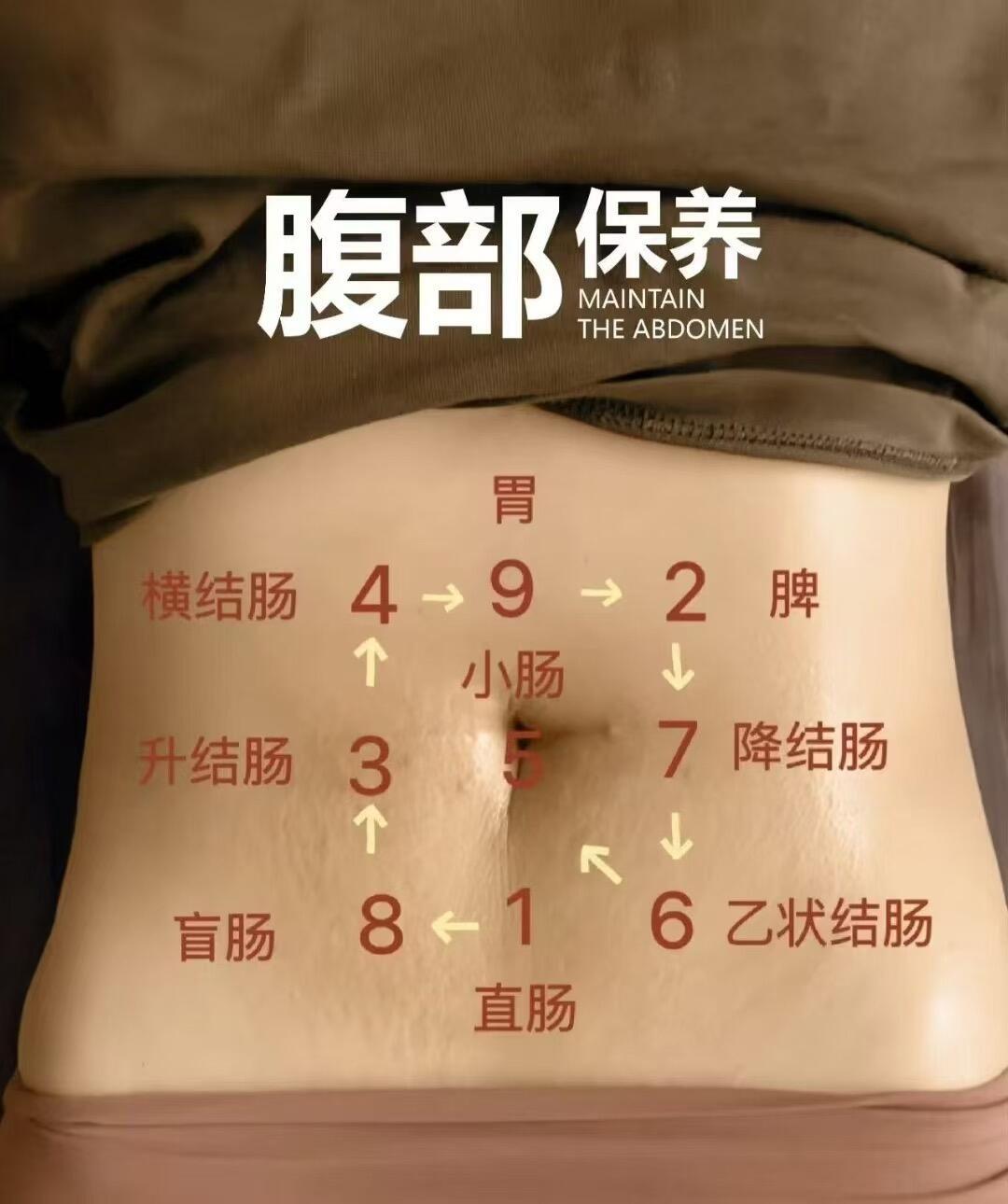

中焦寒,是消化系统的寒证,常伴腹泻、呕吐、胃胀;下元寒,则多见于心肾阳虚,伴随精神萎靡、四肢厥冷;而厥阴寒多为寒热错杂之象,既有发热,又有腹泻,典型“里寒外热”状态。

临床上最常见的误区,就是把“寒”一概而论,认为都可“热补”。结果是,寒未解,热反扰阳,身体状况越补越乱。吴茱萸和附子的使用分界,就藏在这种微妙的寒差异中。

吴茱萸更适合脾胃虚寒、气机逆乱,擅长安中降逆、疏肝化湿

生活中有没有这样的人:一喝冷饮就胃疼,吃一点生冷的水果就想吐,还经常头晕、头胀,感觉恶心连带头痛?这些表现,并不是简单的“消化不良”,而是中焦寒气扰乱了胃肠气机,出现了“上逆”现象。

吴茱萸,作为一味温中散寒、降逆止呕的药材,正好对症。它的“辛散”可以驱走寒湿,“苦降”能抑制呕吐,尤其适用于那些“胃中寒”“肝气不舒”的人群。

一个典型的案例是一位女士,吃完冰镇食物后出现剧烈胃痛、反复呕吐,多种消化药无效。中医辨证后给以调和中焦寒湿之法,用了几剂药,症状明显缓解。

这种快速见效并非偶然。研究显示,吴茱萸中所含的吴茱萸碱等成分能通过调节胃动力、增强胃排空功能,从而缓解中焦寒滞引起的消化不畅。

附子更适合阳虚衰弱者,专补下元阳气,回阳救逆、防寒固表

附子则是另一类人的“救星”。那些经常感觉精神涣散、面色苍白、畏寒怕冷、四肢冰凉,甚至伴有浮肿、夜尿频多的人,很多其实是少阴阳虚体质。

这种体质下,寒并不仅仅困在中焦,而是深入到肾阳、心阳层面,影响到了身体最根本的能量运转。附子能在短时间内提振阳气、激活命门之火,让体内寒湿外散、血流通畅。

临床研究表明,附子中的乌头碱类物质,具有改善心肌收缩力、促进外周循环的作用。在低温实验中,小鼠使用附子提取液后,其体温下降显著减缓,心率和血流恢复更快,表明其具备真实的“回阳救逆”效果。

不过,附子的使用必须非常谨慎。在没有明确阳虚体征的情况下使用,容易导致“虚火上浮”,造成心悸、烦躁、失眠等反应。

中医现代研究不断推进,吴茱萸与附子的作用机理逐渐清晰

传统中医讲药效靠经验,现代医学则讲证据。在吴茱萸和附子的现代药理研究中,科学家通过动物模型和临床试验发现:

吴茱萸能够通过调节中枢神经系统,改善消化功能、缓解慢性胃炎和胃肠动力不足。部分研究还发现它在抗抑郁、镇静方面有潜力,因为其成分能影响5-羟色胺(5-HT)等神经递质的水平。

附子则被发现能调节心肌电生理、增强神经传导、提高身体应激耐受力。它的核心功能是“升清阳、强代谢”,在应对低温环境或心力衰竭模型中,有明显的代谢激活作用。

这些现代数据,印证了中医几千年来的经验积累,也让人们更有信心在医生指导下规范使用这类中药。

不同体质的人对吴茱萸和附子的反应差异显著,个性化调理才是关键

在中医体质学说中,有九种基本体质,其中阳虚体质和寒湿体质是最常见的两类。吴茱萸和附子的适应人群正好对应这两类。

阳虚体质者常表现为体温低、面色淡白、声音低弱、乏力、怕冷等,适合使用附子类药材来振奋阳气、提升代谢。

而寒湿体质者则容易腹泻、胃胀、舌苔厚腻、四肢困倦,这类人群更适合吴茱萸类药材,帮助排出中焦寒湿,恢复气机运转。

也就是说,哪怕两个人都有怕冷、手脚冰凉的症状,如果不根据体质细辨,使用相同药物反而可能有害。

情绪、气候、饮食、体质——影响寒证的因素远比你想象的多

现代人生活节奏快,精神压力大,情绪波动频繁,而这恰恰是导致寒证反复的重要因素之一。长期抑郁、思虑过度,会造成脾阳受损;焦虑、恐惧会影响心阳。所谓“寒从心起”,并非空谈。

此外,空调环境、冷饮食物、熬夜习惯、缺乏锻炼,都会消耗阳气,加重寒证倾向。在寒气“入驻”前,调好作息、控制饮食、加强运动,才是从源头上的预防。

正确的用药只是解决之道的一部分,而生活方式的调整,才是健康的根本。

热药也要冷静用,寒人也要辨证补——真正的调养在于知己

吴茱萸和附子这两味药,一个主中焦、一个主下元,一个擅调气机、一个善扶阳火,看似相似,却差别极大。它们并非对立,而是各有其位,关键在于用得是否“恰如其分”。

民间有句老话,“药补不如食补,食补不如气补。”而中医则更讲究“因人施治”。认识体质、理解寒热、调整生活、科学用药,才是我们拥有健康的根本。

记住一句医学谚语:“寒不避根,热不逾表。”对症,永远比用药更重要。

用户10xxx06

中医好历害的引出.喜欢看自己孩子病的越久越好算不算变态,中医這点做到啦。能天天出來宣传大家要做喜欢看自己孩子病的越久越好算不算变态呢,这点中医还是做到啦。你要是说喜欢看自己孩子病的越久越好是不对,那他们就会说你不爱国,汉奸等等。这点中医们也做到啦。有那些呢(守护冰锋、 明月几时有、 呦呵你哪位啊、YANG、梵醒、长青树、中医是道西医是刀、梦幻、雪尘、390155483、依然像昨天、阳光の微笑、渔樵泛歌我不会、流水无声、wQ、 哆啦A梦、蓝染惣佑介、 人生几何、 观海听潮、 冷℡夜、在梦里、渡我、 用户15xxx53、AAA、吴国明、 帅蛤蟆、没有昵称)。 (只有药有效才配讲药量.药都无效还有必要讲什么药量吗。中医是药有效又吃的越多效果越大之下还非要无理由限制药量,那不是喜欢病的越久越好吗,吃一克10天安全治好,你咋知道不会吃二克立刻就安全治好。你为什么不开二克而非开一克,這不是喜欢病的越久越好是什么,再配合医者父母心,是不是中医是喜欢看自己孩子病的越久越好。)

黑曜石 回复 07-30 12:18

滚滚滚[敲打][敲打][敲打][打脸][打脸][打脸]