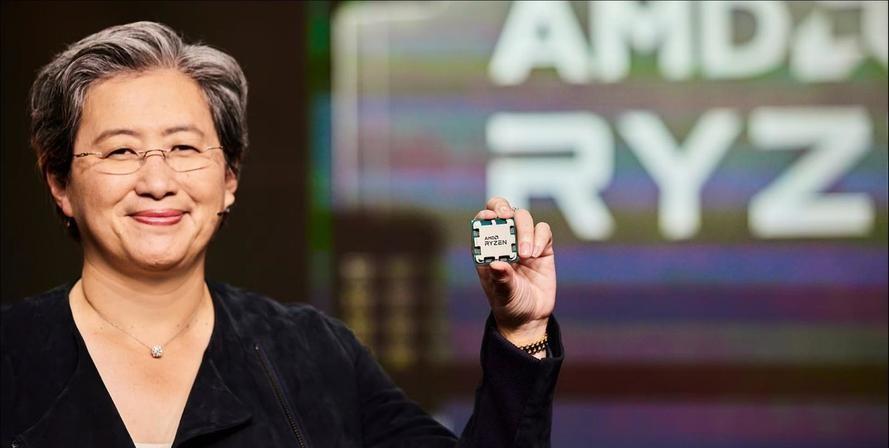

比“芯片断供”还可怕!美国芯片专家大多是华人,这究竟是为啥? 全球芯片行业前十位顶尖专家里,六位是华裔,像英伟达的黄仁勋、AMD 的苏姿丰,还有台积电的张忠谋,这些人主导着美国芯片产业的核心技术,比单纯的 “芯片断供” 更让人担忧,这背后到底有什么深层原因呢? 先说说这些华人专家的成长背景,苏姿丰 1969 年出生于中国台湾,3 岁随父亲移民美国。 她父亲是统计学家,母亲是会计师,这种中产家庭的学术氛围,让她从小就对理工科产生了兴趣。 高中时,苏姿丰就获得了被誉为 “中学生诺贝尔奖” 的西屋科学奖,后来以跳级生身份考入麻省理工学院,24 岁就完成了电气工程专业的本硕博连读。 黄仁勋的经历更坎坷,9 岁时因台湾局势动荡被独自送往美国,在肯塔基州一所问题少年寄宿学校生活了两年。 这段经历塑造了他在混乱中寻找机遇的能力,后来他凭借乒乓球特长进入俄勒冈州立大学,又在斯坦福大学获得硕士学位。 张忠谋的故事也很典型,他出身浙江宁波的书香门第,1955 年从 MIT 机械系博士毕业后,成为德州仪器首位华人高管。 1987 年,他在台湾新竹创立台积电,以 “只代工不竞争” 的原则,将其发展为全球最大芯片制造商。 这些华人专家的成功,离不开中美两国的教育资源,他们早年在台湾接受基础教育,赴美后又进入顶尖高校深造,将理论知识与硅谷的商业实践相结合。 再看看他们在技术上的突破,苏姿丰在 IBM 工作期间,主导开发了铜电路技术,替代了传统的铝制电路,使芯片运行速度提升 20%,同时解决了铜杂质污染问题。 这项技术被行业广泛采用,成为现代芯片制造的基础工艺,黄仁勋则在英伟达推动 CUDA 架构的研发,将 GPU 从单纯的图形处理器转变为通用计算平台。 2012 年,吴恩达用 64 个英伟达 GPU 替代 16000 个 CPU 完成 “猫识别” 实验,验证了 GPU 在 AI 领域的巨大潜力。 华为海思的工程师们也在自主创新的道路上取得了突破,2019 年美国断供后,海思麒麟 9000 芯片采用自研达芬奇架构,成为首款集成 5G 基带的 7nm 手机处理器。 尽管面临重重困难,这支由华裔科学家主导的团队,仍在 2023 年推出麒麟 9010 芯片,实现 5nm 制程突破。 在行业竞争方面,AMD 和英伟达的博弈尤为激烈,2012 年,苏姿丰接手濒临破产的 AMD 时,公司市值仅剩 20 亿美元。 她果断裁员 7%,撤换技术负责人,并将初代 Zen 架构授权给中国天津海光,获得 6.6 亿美元资金。 这笔钱让 AMD 得以完成 Zen 架构研发,2017 年推出的锐龙处理器单核性能超越英特尔,市值反超至 2000 亿美元。 黄仁勋则通过生态绑定巩固优势,2016 年向 OpenAI 赠送首台 DGX-1 超级计算机,内部搭载 P100 GPU。 这台价值 400 万美元的设备,成为训练 ChatGPT 的基石,如今,全球 90% 的 AI 企业依赖英伟达芯片,A100/H100 的供不应求甚至导致 OpenAI CEO 恳请用户 “不要过度使用 ChatGPT”。 不过,这些华人专家也面临着挑战。美国对华芯片出口禁令,让英伟达损失了 25% 的利润,市值单日蒸发 535 亿美元。 为了应对禁令,英伟达推出 H20 等定制芯片,试图维持中国市场份额。AMD 则推出 Instinct MI300X GPU,算力达英伟达 H100 的 1.6 倍,并宣称 “未来五年每款产品都将融入 AI”。 在中国大陆,华为昇腾生态正加速构建,昇腾 910B 芯片已应用于盘古大模型,2023 年出货量突破 10 万片。 尽管制程落后于台积电,但其自主可控的技术路线,为应对未来地缘风险提供了新选项。 从这些华人专家的经历来看,他们的成功既有个人天赋和努力的因素,也得益于中美两国的教育资源和硅谷的创新环境。 然而,美国芯片产业对华人专家的依赖,也暴露出其内部创新生态的隐患,如果这些华人专家的研究方向或忠诚度发生变化,可能会对美国芯片产业造成重大影响。 相比之下,中国正在通过自主创新和人才培养,逐步打破对外国技术的依赖,未来,随着 AI、量子计算等新技术的兴起,这场由华人专家主导的技术革命,将继续改写全球半导体格局。