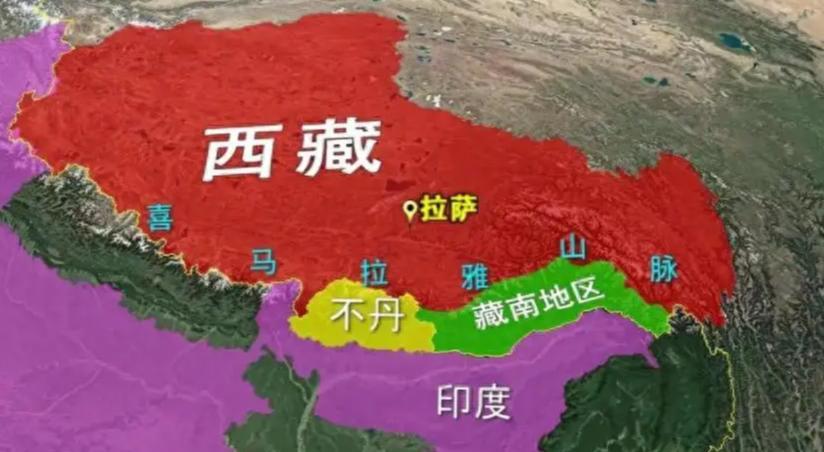

印军凌晨开火,上百架无人机突袭藏南!据《今日印度》报道,印军突然在7月14日凌晨2点到4点之间对藏南地区发动猛烈袭击:他们在袭击过程中发射了100多架无人机,重点攻击了藏南地区的阿萨姆联合解放阵线(ULFA-I)游击队。 7月14日凌晨,上百架无人机划破藏南地区的夜空,目标直指一支名为“阿萨姆联合解放阵线”(ULFA-I)的游击队。 这表面看是一次寻常的反恐突袭,背后却远不止那么简单。 当无人机集群呼啸着掠过这片充满争议的土地,一场多维度战略试探已然拉开序幕。 印度军队选择在凌晨2点到4点动手,显然是看准了对手防备最松懈的时机。 他们出动约100到150架侦察与攻击无人机,编成数个波次,上演了一出“先侦察、再锁定、后饱和攻击”的现代战法。 这次突袭成功清除了包括高级指挥官在内的19名武装分子,并摧毁了数个重要据点,行动结束后还配合了传单与广播劝降,军事与心理战玩得相当熟练。 此乃颇为先进之策略,然而,真正的技术依旧掌握于对方之手。 行动主力是以色列的“哈洛普”自杀式无人机和法国的“神经元”无人机,它们能自动追踪热源,一击毙命。 可是这些武器的核心零件与控制信号都仰仗以色列和美国,一旦断供,这些先进武器就可能成为一堆废铁。 印度显然想借此展示其现代化战力,也顺便为边境谈判积攒筹码,试探周边国家对其军事行动的反应。 不过,这次行动最值得玩味的地方,在于地点——藏南。 被打的ULFA组织并非藏南原住民,而是来自印度东北部的分裂武装。 他们在印度境内被清剿后,曾试图进入西藏寻求支持,被中国边防部队劝返,才退到这片与缅甸接壤、人烟稀少的争议地带藏匿。 所以印度军队跑到争议地区来“反恐”,更像是一场精心设计的“武装宣示”,借追剿之名,行宣示主权之实。 该地区的所有权之争始于1913年由英国一手操纵的麦克马洪线。 英国在没有经过中国中央政府同意的情况下,和西藏地方的代表在这条线上画了一条红线,把中国68000平方公里的土地交给了英属印度。 自这条线诞生之日起,中国历届政府便从未予以承认。 谁知印度独立后,不仅没有抛弃这份殖民遗产,反而将其作为领土扩张的依据,在藏南地区步步为营,甚至非法成立了所谓的“阿鲁纳恰尔邦”。 因此这次无人机行动,正是印度“边打边划线”策略的延续,意图通过制造既成事实,来固化其非法的边界主张。 除领土争端外,对水源的争夺也使形势更加紧张。 藏南地区水系丰沛,雅鲁藏布江的多条支流灌溉着下游大片土地,水力发电潜力巨大。 印度最近几年在这里修建大坝,表面上是为了发展经济,实际上却是为了控制水资源,试图影响到更低的区域。 就在去年雨季,上游水库毫无征兆地泄洪,导致下游中国村庄的田地被淹。 这样的“以邻为壑”行为,肯定会加深区域间的不信任感。进一步看,这背后还有大国的影子。 2024年美印签署技术合作协议,美国向印度提供无人机和人工智能技术,其意图不言而喻,就是希望印度在中国西南边境制造麻烦,以牵制中国在其他方向的战略精力。 而这场突袭的另一个讽刺之处在于,它恰恰暴露了印度自身的治理困境。 ULFA这个组织之所以出现,根源在于阿萨姆人对孟加拉国移民抢占土地和工作机会的不满,是经济与民族矛盾的产物。 印度政府几十年来重镇压、轻治理,治标不治本。 其东北部地区人均收入远低于全国平均水平,失业率高企,政府在推动经济发展和民生改善上作为有限,却热衷于文化渗透,导致当地民众离心离德。 军事打击或许能消灭几个头目,但只要贫困和不公的土壤还在,新的反抗力量迟早会再次出现。 对印度执政党而言,在边境秀肌肉有助于在2025年大选前拉拢选票,但持续的军事投入又是个沉重的经济包袱。 2024年其军费开支已占GDP的2.1%,在发展与安全之间,印度也面临着两难。 总而言之,这次无人机突袭绝非孤立的反恐行动,而是一场集军事炫技、领土声索、资源博弈和国内政治考量于一体的复杂试探。 这次看似成功的军事行动,无法解决藏南问题的历史纠葛、资源矛盾以及印度自身的治理失能。 对中国而言,这无疑敲响了警钟。 一方面需加强边防设施,推进基建和村庄建设,以实际行动巩固边境;另一方面也要拿出法理和历史依据,在国际上讲清是非。 更重要的是,通过与周边国家开展水利与经济合作,用发展和共赢来对冲地缘政治风险。