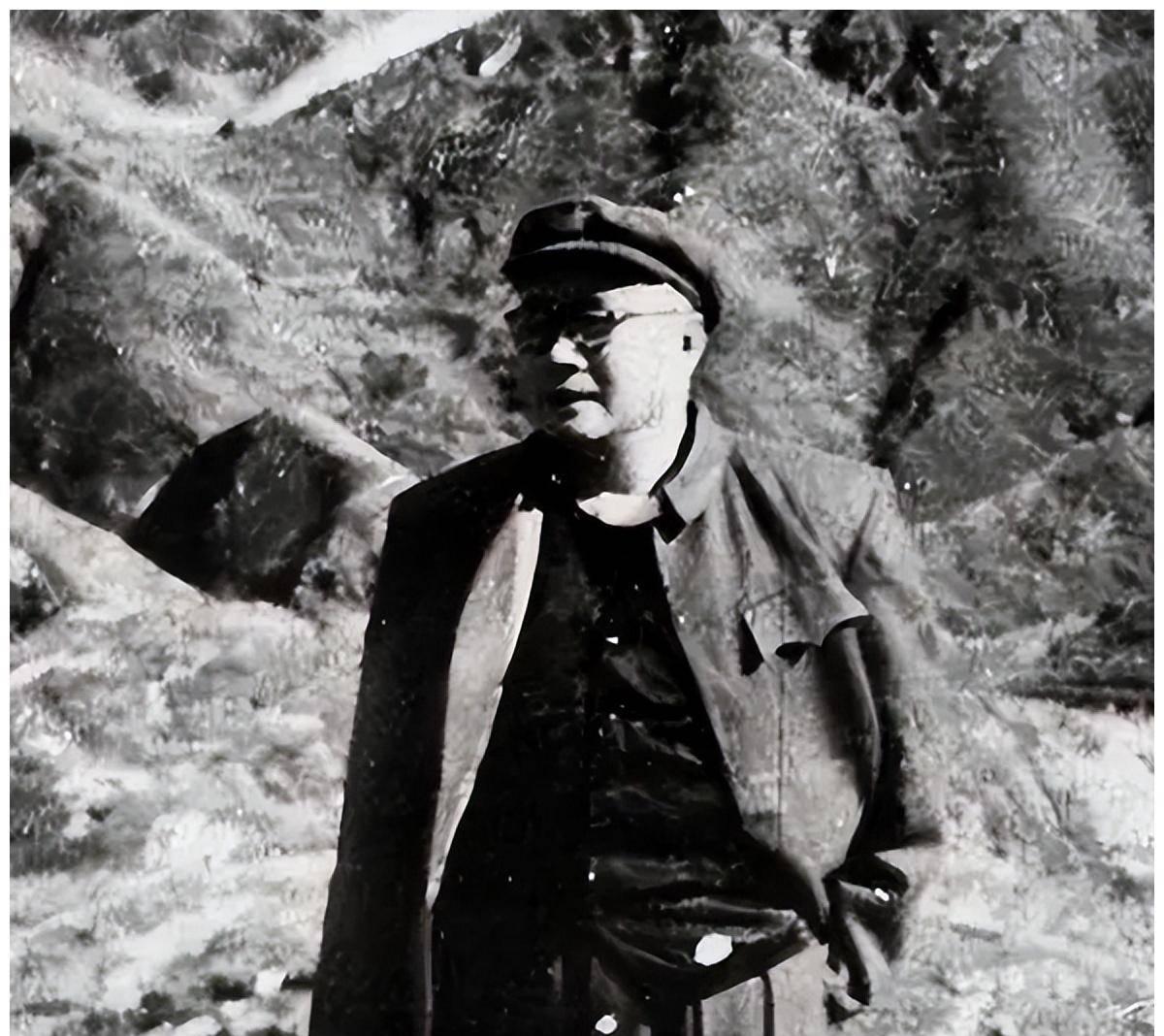

1962年5月,原红四方面军总政委陈昌浩回乡探亲,武汉军区司令陈再道带领三百多老红军迎接,陈昌浩含泪说:兵败祁连之事,我陈昌浩实在难辞其咎。 年近六旬的陈昌浩,透过车窗,看向了熟悉的田野和村落。 然而,这不是衣锦还乡,更像是一次迟到了二十多年的“谢罪之旅”。 1936年10月,红军三大主力会师后,为打通国际路线、获取苏联援助,红四方面军主力两万余人组成西路军,西渡黄河,挺进河西走廊。 陈昌浩任西路军军政委员会主席,徐向前任总指挥。 这支骁勇善战的队伍,在极端严寒、补给匮乏的条件下,遭遇了西北军阀“马家军”骑兵的疯狂围剿。 一场场惨烈的战斗,让西路军将士血流成河。 1937年3月,在祁连山深处的石窝子,西路军残部召开了最后一次军政委员会会议。 面对弹尽粮绝、伤亡殆尽的绝境,会议决定,徐向前、陈昌浩离队返回陕北,向中央汇报情况。 剩余部队分散突围。 这个决定,充满了无奈与悲壮。 陈昌浩和徐向前,这对从鄂豫皖苏区并肩战斗到长征、再到西征的老搭档,在祁连山的风雪中含泪告别了幸存的战友,带着一支二十多人的小分队,踏上了东归的险途。 然而,归途同样布满荆棘。 为缩小目标,他们不得不分散行动。 最终,在甘肃沙锅口附近,只剩下了徐向前和陈昌浩两人。 饥寒交迫之际,他们遇到了一位湖北籍老乡,疲惫不堪的陈昌浩决定留下休息几日再走。 而徐向前则担心目标太大,执意先行。 两人就此分道扬镳。 徐向前一路历尽艰辛,最终辗转回到延安,日后成为开国元帅。 而陈昌浩先在老乡家休养后,试图联系在大别山坚持游击战的老部下高敬亭未果,心灰意冷之下,一度返回湖北老家,后又辗转抵达延安。 此后,他因身体原因和复杂的历史因素,逐渐淡出核心,甚至远赴苏联养病、工作多年。 西路军几乎全军覆没的惨痛失败,如同一座无形的大山,始终压在他的心头。 1951年,陈昌浩携苏联妻子和幼子回到祖国,被安排从事理论编译工作。 1955年,中国人民解放军首次授衔。 当看到昔日的战友徐向前被授予元帅军衔,当年红四方面军的许多战将如许世友、陈再道、王宏坤等被授予上将、中将时,陈昌浩心中百感交集。 他深知,西路军的失败,不仅让数万忠魂埋骨祁连,也深刻影响了这些幸存将领的军旅生涯和荣誉评定。 许多四方面军出身的将领,授衔时或多或少受到了这段历史的影响。 这份集体的遗憾与牺牲,更增添了他内心的负疚感。 因此,当1962年,他终于有机会回到阔别多年的湖北黄陂老家时,心情是极其复杂的。 他渴望落叶归根,却又害怕面对故土和故人。 然而却万万没想到,迎接他的,是陈再道率领的三百多名红四方面军老战士如此庄重而深情的集体军礼! 这无声的仪式,比任何言语都更有力量。 他看着满座熟悉又陌生的面孔,那些当年生龙活虎的小伙子,如今都已两鬓染霜,岁月和苦难在他们脸上刻下了深深的沟壑。 他想起倪家营子血战中牺牲的无数战士,想起自己未能带领他们走向胜利的遗憾,更想起1955年授衔时,许多四方面军老将因西路军的失败而未能获得更高荣誉的隐痛。 “同志们,我陈昌浩对不起大家,更对不起那些牺牲在祁连山下的战友们。兵败祁连之事,我难辞其咎!” 陈再道这位铁骨铮铮的汉子,此刻也红了眼眶。 在座的每一位老兵,都想起了牺牲的亲人、战友。 陈再道牺牲在祁连山的侄子,陈昌浩永远留在西北的堂弟陈祖康。 饭后,陈昌浩在陈再道的陪同下,来到了村后的烈士陵园。 这里安葬着黄陂籍的红军烈士,其中许多人牺牲在西征路上。 终于,在一块并不起眼的青石碑上,他看到了陈祖康。 他的堂弟,那个当年跟在他身后闹着要参军的少年,永远定格在了十八岁,长眠在祁连山的冰雪之下。 那一刻,所有的自责、愧疚、思念与无法挽回的痛楚,都化作了这无声的恸哭。 当晚,在公社简陋的招待所里,陈昌浩彻夜未眠。 昏黄的灯光下,他摊开那本随身携带、反复修改的《西路军历史检讨》手稿。 泛黄的纸页上,记录着他二十多年来对那场失败痛苦的反思与剖析。 如今,物是人非,一个成了共和国的元帅,一个却背负着沉重的历史包袱,在岁月的角落里独自咀嚼着失败的苦涩。 几天后,陈昌浩带着乡亲们送的简单土特产,踏上了返京的旅程。 临行前,三百多名老兵再次自发聚集在村口。 没有豪言壮语,他们齐声唱起了当年在鄂豫皖苏区时唱过的《打垮柴山堡》,那粗犷而苍凉的歌声,在黄陂的田野间久久回荡。 回到北京后,陈昌浩的提笔给远在北京的老战友徐向前写了一封长信。 信中,他再次表达了深切的愧疚。 这封信,既是对历史的叩问,也是对牺牲战友的告慰,更是一位失意将领内心深处,对历史公正评价的无声期盼。 主要信源:(搜狐网——红四方面军最年轻的总政委,人生曲折多舛,特殊时期选择自杀)