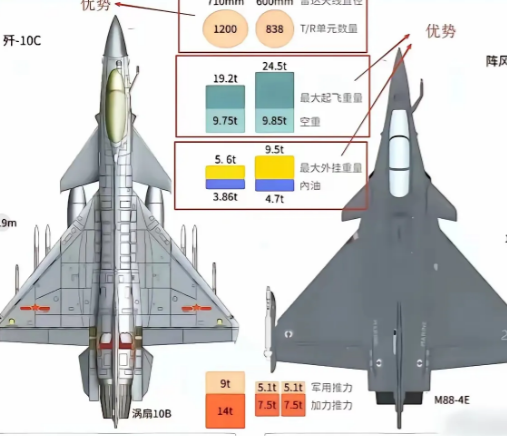

歼-10C战斗机的机载雷达探测距离约为200公里,而印度空军苏-30MKI所搭载的雷达号称探测距离超过300公里。乍一看,似乎苏-30MKI的无源相控阵雷达更先进,但实际情况并非如此。 各国公布的机载雷达性能指标往往采用不同的标准,导致表面数据存在较大误导性。以苏-30MKI为例,其搭载的N011M“无源相控阵”雷达标称最大探测距离为300公里,但这一数据是针对雷达反射截面积(RCS)在10平方米以上的大型目标,如早期型号的F-15A/B或苏-27战斗机。在这种条件下,雷达最多只能在300公里范围内模糊地发现目标,尚不足以实现精确锁定。 一旦目标的雷达反射面积降低,例如升级后的F-15E,RCS约为5平方米,苏-30MKI对其的有效探测距离会明显缩短。苏-35同样存在类似情况,其配备的“雪豹-E”无源相控阵雷达号称探测距离超过400公里,但这依旧是基于较大RCS目标的理想条件。 相比之下,中国歼-10C配备的有源相控阵雷达,其200余公里的探测范围是针对RCS约1平方米的中小型目标。这类目标并非隐身战斗机,而是进行了隐身优化的第四代战斗机,例如阵风(Rafale),被认为是四代机中隐身性能最出色的一款。歼-10CE能够在200公里开外精确探测此类目标,体现出其雷达系统的综合性能优势。 反观苏-30MKI及苏-35,对于阵风这类战机,其雷达实际探测能力远不及歼-10C。在实战中,苏-30MKI对阵风的有效探测距离甚至不足150公里,存在明显劣势。 由此可见,在机载雷达参数标注方面,除中国以外,许多国家存在明显的虚标现象。虽然这种偏差在平时难以察觉,但一旦进入实战,就会立即显现出真实差距。