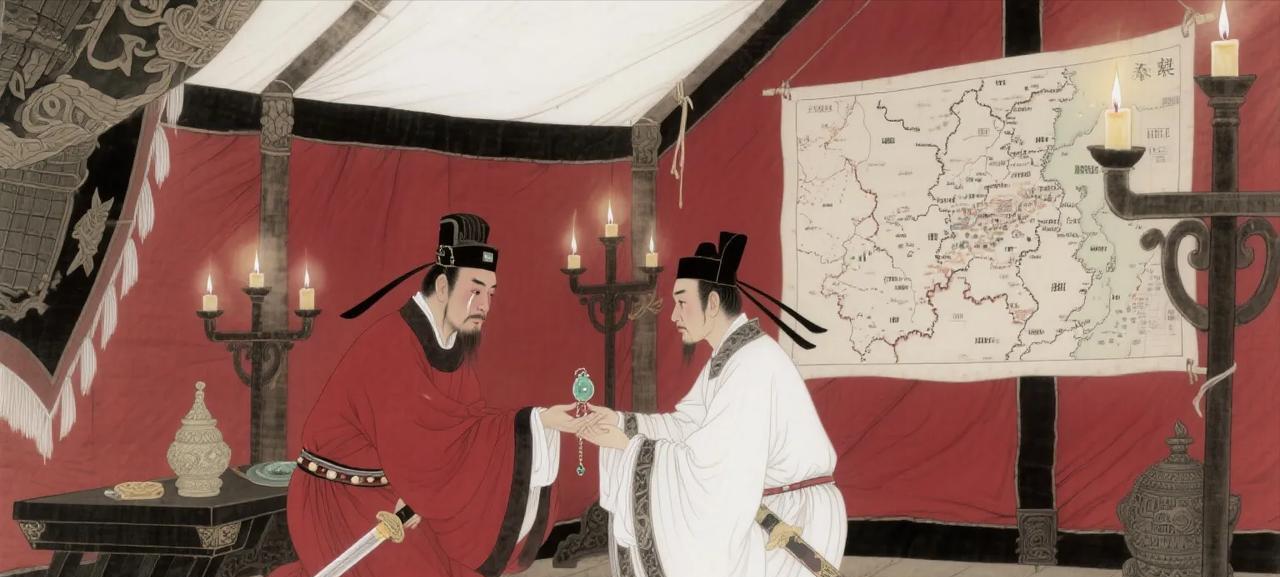

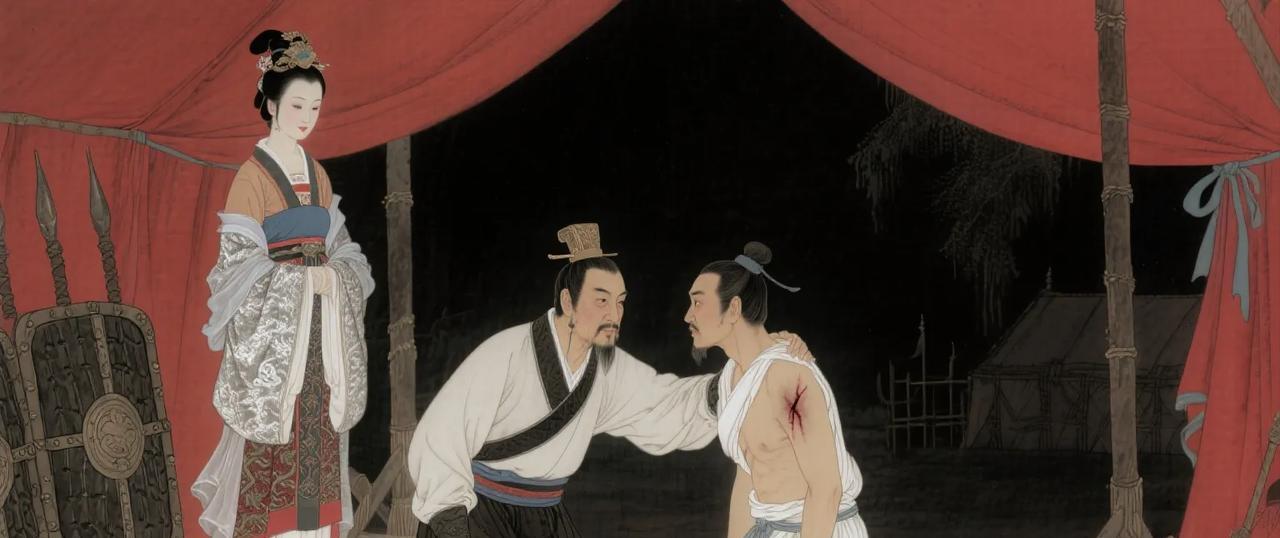

1367年,朱元璋与养子朱英一同喝酒,席间,朱元璋问:"朱英,你到底是谁的孩子?"朱英毫不迟疑地回答:"我是父王的孩子啊,深沐吴王和王妃的养育之恩!" 主要信源:(澎湃新闻——一个云南传奇家族,亡于缅甸;中华网热点新闻——朱元璋问: 你是谁的孩子 大臣回答: 我就是您的孩子(3)) 古人有句话叫养儿防老,现在的人养孩子想法早就不一样了,不像过去那样算计将来得失。 现代人要么自己生,要么领养孩子,认干儿子这种事真不多见了。 可在咱们老祖宗那儿,收干儿子特别常见,是件很普通的事。 明太祖朱元璋这人挺典型,他打完天下当皇帝后,自己亲生的有二十六个儿子,干儿子也收了二十多个。 按说皇帝儿子够多了吧,他为啥还要收这么多干儿子呢? 这些人对他到底有什么用? 朱元璋没当皇帝之前什么都干过。 穷苦人家出身,小时候给地主放过牛,要过饭,为了活命到处流浪。 二十五岁那年跑去投奔起义军郭子兴的队伍,后来慢慢混出名堂,开始打自己的天下。 打仗光靠蛮力可不行,得有帮手,朱元璋一边打仗还不忘做好事。 那时候元朝快完了,兵荒马乱的日子,到处都是没爹没妈的孩子。 他收第一个干儿子尝到甜头后,就跟开闸放水似的收了一大帮。 这二十多个干儿子里头,有两个特别要紧。 第一个叫沐英,家住定远穷得叮当响,从小过着颠沛流离的日子。 八岁那年被朱元璋收作干儿子,十二岁就跟着上战场。 这孩子挺争气,十八岁就当上帐前都尉,管着重要军务。 1381年,他带兵打下云南后,就扎根在当地不走了。 镇守云南十年干了挺多实在事:搞屯田让大家有饭吃,建学堂教读书,把中原文化传到边疆。 朱元璋当初给他赐名叫朱英,这意思可深了,足见老朱有多看重他。 有本书叫《皇明世说新语》,记着这么个事。 朱元璋有回故意问朱英:"你到底是谁家孩子啊?" 朱英一个劲磕头说:"我就是您的孩子,永世不忘皇上皇后养育恩情。" 老朱连着问了好几遍,朱英翻来覆去就是这句话。 最后朱元璋自己先笑了。 说到底,沐英这辈子给朱家当牛做马,可皇帝家的事哪那么简单。 朱元璋是他干爹,更是大明皇帝。 老话说伴君如伴虎,沐英到死也没明白这个理。 朱元璋靠他开了个好头,收干儿子这路子就越走越宽。 这第二个重要人物叫李文忠,情况和沐英不太一样。 他娘是朱元璋的亲姐姐,论起来可是正儿八经的亲外甥。 1339年出生,十二岁时母亲去世,跟着老爹李贞在乱世里东躲西藏。 两年后在滁州见到亲舅舅朱元璋,《明史》写着呢:老朱见到这外甥欢喜得很,当场认作干儿子让他改姓朱。 夸他读书聪明像天生就会似的。 亲上加亲的关系,用起来自然比旁人顺手。 李文忠打仗既有魄力又有谋略,给舅舅打江山出力不小。 这么俩干儿子,成了朱元璋的左膀右臂。 其他像何文辉、徐司马、平安这些人,也给朱家出了不少力。 挂着干儿子名号,打仗特别玩命。 他们都真把自个儿当朱家人了,觉得给老朱打天下就是给自己打天下。 朱元璋心里门儿清,就指着这些人给他卖命。 可等龙椅坐稳当了,干儿子反倒成了心病。 亲儿子才是正统接班人,干儿子势力太大怎么办? 翻翻历史书,杀兄弑父的事还少吗? 当皇帝的哪有不心狠的,该出手时绝不含糊。 沐英、李文忠功劳再大也没用。 朱元璋对沐英说:"你是我干儿子,现在也不让你改回原姓了。你不是总说永沐恩情吗?干脆赐你姓沐,让你永远记着皇恩。" 就这么轻飘飘一句话,抹去了二十多年的父子名分。 可怜沐英为朱家出生入死,最后连个朱姓都保不住。 李文忠这个亲外甥也好不到哪去,官位明升暗降,慢慢被边缘化。 一个接一个地收拾,何文辉、徐司马他们都被卸了兵权。 等干儿子没利用价值了,老朱翻脸比翻书还快。 历朝历代都这个理,皇权只能抓在一家一姓手里。 朱元璋早先收干儿子是为打天下,后来势力大了又怕这些人惦记他的位置。 说到底,皇家无亲情,那张龙椅比什么都重要。 那些干儿子们心里其实也明白,朱家的江山跟他们没有半点关系。 所谓父子名分,不过是皇帝用人的手段罢了。 等到鸟尽弓藏那天,不过是早晚的事。 对此您怎么看呢? 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!