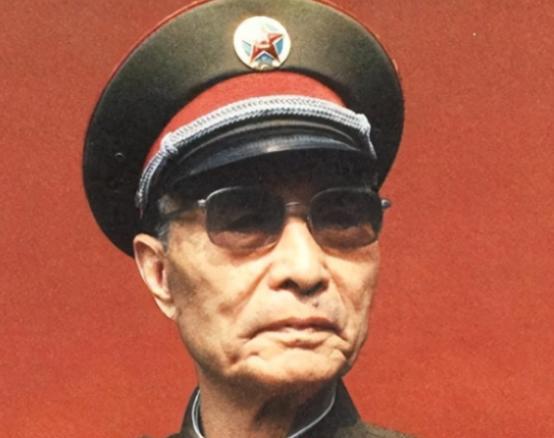

1964年,张爱萍将军到酒泉某基地视察,突然,他发现有10多名背着斜挎包的战士站在不远处,张将军上前搭话,战士们的几句话入耳,他顿时火冒三丈! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1964年盛夏,酒泉基地骄阳似火,这片寸草不生的戈壁滩上,正在进行着一项改变中国命运的伟大工程,作为古丝绸之路上的重镇,酒泉曾因霍去病将军与士兵共饮御酒而得名,如今却因"两弹一星"工程重新被历史选中。 这里的反差令人震撼,城内是繁华的集市与悠久的文化底蕴,但往戈壁深处走,映入眼帘的只有黄沙与荒漠,这片被称为"死亡之海"的土地上,生存环境极其恶劣,昼夜温差巨大,最高温能达到43度,最低却可降至零下37度,缺水、缺电、缺物资,成了基地建设最大的挑战。 就在这样艰苦的环境中,一支10万人的队伍在此扎根,他们分别在马兰和酒泉两大基地开展工作,一边研制核武器,一边发展航天技术,当时的国际形势险峻,中国既要应对苏联的压力,又要面对美国的威胁,时间紧迫,任务艰巨。 张爱萍将军到基地视察时,亲眼目睹了一个令人心痛的场景,在炎炎烈日下,几名年轻战士蹲在地上,就着温热的水啃着干硬的馒头,这些战士是从几十里外的前线哨所徒步赶来采购物资的,但服务站的物资已经告罄。 这一幕与不远处的基地办公区形成了强烈对比,办公楼里有空调,食堂里有热菜,干部们工作虽然辛苦,但基本生活条件还算过得去,而这些默默守护基地安全的战士们,连顿热饭都吃不上。 为国家奉献青春的不只是这些战士,在马兰基地,还有一个被称为"花木兰村"的特殊营地,住着刚从大学毕业的女科研人员,他们放弃了城市的舒适生活,义无反顾地来到这片荒漠,大家不分男女,同吃同住,为祖国的国防事业贡献力量。 看到战士们的困境,张爱萍将军立即采取行动,他没有大发雷霆,而是用雷厉风行的手段直指问题核心,第一时间叫来基地负责人,要求后勤部门立即整改,确保前线战士能得到及时的物资补给和热食供应。 这件事在基地引起了轩然大波,它暴露出的不仅是后勤保障的问题,更是一个关乎军队优良传统的重要课题,在战场上,张爱萍将军就特别重视战士的伙食问题,他深知,再宏大的工程,也要靠一个个具体的人来完成,如果连最基本的生活保障都做不好,何谈建设大国重器? 很快,基地的后勤工作迎来了一系列变革,服务站开始定期派车到各个哨所,确保物资供应,食堂重新调整了就餐制度,保证所有人都能吃上热饭,这些改变虽然看似简单,却为科研工作的顺利进行创造了重要条件。 这场始于一顿干馒头的风波,在基地掀起了深远的涟漪,张爱萍将军要求设立后勤监察机制,明确规定所有到基地执行任务的人员,无需提前报备就能享受同等待遇,这一决定从根本上改变了基地的服务理念。 变化很快显现,短短两周内,物资调配的准时率从六成提升到九成,后勤保障不再是科研工作的绊脚石,反而成为推动任务进度的助力,一些原计划需要一个月完成的准备工作,提前十天就完成了。 消息传到其他基地后,也引发了连锁反应,马兰核试验区和西北工程指挥部纷纷开展自查,建立起更加完善的保障机制,这种以人为本的理念,逐渐成为了"两弹一星"工程的重要组成部分。 在那个物资匮乏的年代,科研人员和战士们同甘共苦,钱学森、邓稼先等科学家以身作则,从不搞特殊化,年轻的大学生们背井离乡,在荒漠中甘当"吃沙子"的开拓者,女科研人员们不惧艰苦,与男同志一起奋战在科研一线。 后勤保障的改善,为科研人员减轻了后顾之忧,他们不必再为生活琐事分心,能够全身心投入到研究工作中,这看似微小的变化,却为中国核武器研制工作注入了新的动力。 1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功的消息传来,基地上下欢欣鼓舞,这个成果来之不易,凝聚着无数人的心血和汗水,从最高层的科学家到普通的警卫战士,每个人都是这项伟大工程的功臣。 这段历史给我们留下了宝贵的启示,在国家最困难的时期,正是这种对普通工作者的关心和体贴,支撑起了中国航天事业的脊梁,科技发展固然重要,但永远不能忽视人的因素。 时光飞逝,如今的酒泉早已旧貌换新颜,现代化的设施取代了简陋的帐篷,完善的后勤体系代替了艰苦的保障条件,但"官兵一致、以人为本"的传统一直延续至今,在发射场的食堂里,依然坚持着基层伙食标准不低于机关的规定。 从最初的原子弹试验,到后来的载人航天工程,中国在航天领域取得的每一项成就,都离不开这种特殊的精神底蕴,它提醒我们,再尖端的科技,也要植根于人文关怀的沃土之中。 信息来源:中国共产党新闻网2021年6月8日《张爱萍:从严治军的故事》