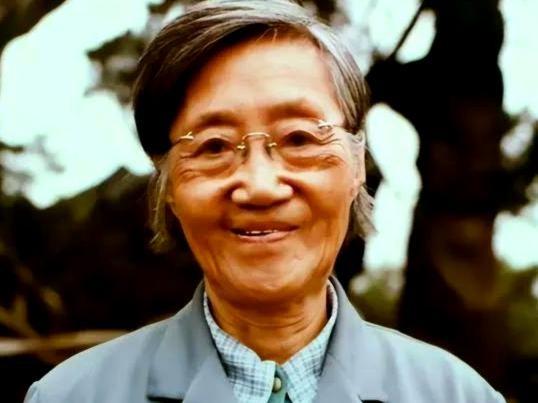

1960年,北大才女王承书毅然告别丈夫与幼子,从此杳无音讯。十七载春秋流转,当子女们再见满头银丝的母亲时,他们热泪盈眶紧紧相拥:"娘亲,您是我们的骄傲,这些年您受苦了!" 【消息源自:《中国核工业发展史料:王承书与铀浓缩技术攻关》2023-09-15 科技日报】 实验室的日光灯管嗡嗡作响,王承书盯着桌上那沓泛黄的手稿,钢笔尖在纸面上悬停了足足三分钟。这是1958年深秋的北京,中关村研究所的暖气片漏着水,她不得不把右脚边的搪瓷盆往前推了推。 "王老师,钱所长请您去会议室。"穿着蓝布工装的研究员探进半个身子,鼻尖冻得发红。王承书摘下眼镜揉了揉眉心,玻璃镜片上还沾着刚才计算时呵出的白雾。她没想到这次谈话会改变往后三十年的人生轨迹。 钱三强把茶杯往她面前推了推,茶垢在杯沿结出褐色的环。"国际形势你也清楚,苏联专家撤走时连张图纸都没留下。"他手指敲打着桌面,窗外的白杨树影子在墙上摇晃,"分离铀235这个担子,非你不可。" "我学的是统计物理,对同位素分离......" "正因为你是外行。"钱三强突然笑了,眼角挤出几道深纹,"那些'内行'现在满脑子都是苏联人教的老办法。我们需要全新的思路,就像你当年解玻尔方程那样。" 茶杯里的热气模糊了王承书的脸。她想起三天前丈夫张文裕在饭桌上的话:"所里要调我去云南建加速器,这一走怕是......"话没说完,五岁的儿子正把菠菜叶偷偷往妹妹碗里夹。 "什么时候动身?"王承书听见自己的声音像隔着层棉花。 1960年兰州的风沙能刮掉人脸皮。王承书裹着军用棉大衣走进504厂时,警卫员盯着介绍信反复核对了三遍——证件照片上还是个烫着卷发的知识女性,眼前这个扎着麻花辫、两颊皲裂的妇女,实在对不上号。 "王组长,这月的硝酸铀酰又超标了。"年轻技术员小刘追着她汇报,工装裤膝盖处磨得发亮。王承书蹲下身,用铅笔在水泥地上列出一串公式:"把离心机转速降低15%,用三级梯度法再试。"她说话时嘴里呵出的白气很快被西北风吹散,地上那些数字像一串冻僵的蚂蚁。 最困难的不是零下二十度的低温,而是所有数据都要靠手摇计算机完成。有天深夜值班的老李发现实验室还亮着灯,推门看见王承书正用计算尺复核数据,草稿纸铺满了三张乒乓球台。"您这比绣花还精细。"老李递来烤土豆时忍不住说。王承书掰开滚烫的土豆,热气后面露出罕见的笑容:"绣花针可穿不起原子核。" 1964年春天,当第一份铀235样品浓度达到预定标准时,整个车间安静得能听见通风管的嗡鸣。王承书摘下手套摸了摸样品管,突然转身走向洗手池。小刘后来告诉别人,他看见王组长的肩膀在抖,水龙头哗哗冲走了那些没出声的眼泪。 这年十月罗布泊的蘑菇云升起时,王承书正在给新来的工农兵学员讲解离心机原理。教室喇叭突然播放新闻公报,所有学生都冲到窗前,只有她继续在黑板上画着受力分析图。粉笔断了三次,第三次她终于转过身,阳光透过尘雾照在斑白的鬓角上:"继续上课。" 直到1973年提出激光分离法时,王承书仍然住在研究所的单身宿舍。有次她在食堂打饭,听见两个年轻技术员议论:"听说咱们厂有个留美的女科学家,丈夫孩子都在北京......"她端着铝饭盒从他们身边走过,白菜汤一滴都没晃出来。 1994年病床前,秘书捧着希望工程的捐款证书让她过目。王承书摇摇头,突然问:"你说现在的孩子,还知道铀235和铀238的区别吗?"窗外玉兰花开得正盛,阳光把病历卡上的名字照得发亮——这是三十四年来,她第一次在正式文件上用回本名。