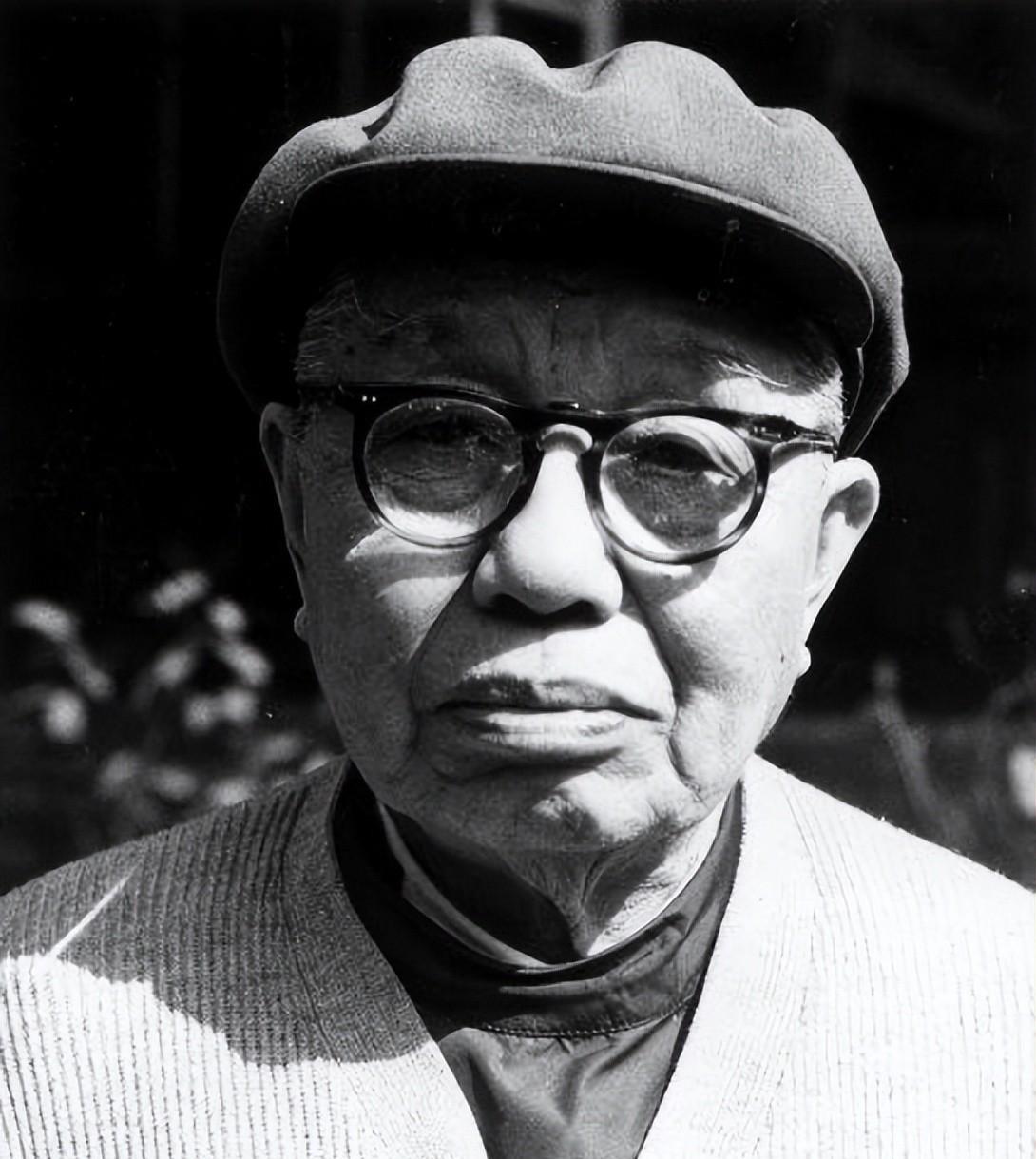

1962年,毛主席直言:“包产到户搞了几千年,还要搞吗?如果实行包产到户,不到几年,就会有人会讨小老婆,”不得不说毛主席看问题是真准! 这句话背后,是一场关于中国农村发展道路的激烈争论,要理解这场争论,需要从1958年人民公社化运动说起。 当年人民公社化运动开始时,全国上下热情高涨,仅仅几个月时间,全国74万个农业合作社就合并成了2.6万个人民公社。 但是到了1959年庐山会议前后,问题开始显现,粮食产量不升反降,农民积极性严重受挫,据统计1959年全国粮食产量比1958年减少了15%。 面对严峻形势,中央开始调整政策,1960年11月中央发出《关于农村人民公社当前政策问题的紧急指示信》,提出了"十二条",试图纠正"共产风"。 同时刘少奇委托邓子恢带领调研组深入农村摸底,邓子恢走访了江苏、浙江、安徽等地,发现问题的症结在于生产责任制不明确。 1961年春,情况更加紧迫,安徽省委书记曾希圣在凤阳等地悄悄试行"责任田",将土地承包到户,浙江永嘉、广东新会等地也开始类似尝试。这些地方的粮食产量迅速回升,凤阳县小岗村的粮食产量当年就增长了30%以上。 起初毛主席对这些试验采取了相对宽容的态度,1961年3月广州会议上,他说:"你们认为怎么办好就怎么办,"但随着试点范围扩大,一些令人担忧的现象开始出现。 在安徽宿县,实行责任田后不到半年,就出现了明显的贫富分化,有劳力、有农具的农户,粮食产量翻番,而缺少劳力的困难户,反而陷入更深的贫困。 更严重的是,一些富裕农户开始雇佣贫困农民帮工,每天工钱2-3斤粮食,在江西余江县,甚至出现了放高利贷的情况,这些情况通过内部报告传到中央,引起了毛主席的高度警觉。 1962年初,邓子恢专程向毛主席汇报,建议在更大范围推广包产到户,两人发生了激烈争论,邓子恢认为,当务之急是让农民吃饱饭,包产到户能够迅速提高产量,而毛主席则担心,这会动摇社会主义的根基。 1962年7月,在北戴河会议前的一次小范围会议上,陈云提出了"分田单干"的建议,认为这是度过困难的必要措施,邓小平也表示,不管白猫黑猫,能抓到老鼠就是好猫。 但毛主席坚决反对,他说:"我们花了几十年时间,好不容易把农民组织起来,现在又要散伙,这不是走回头路吗?" 8月的北戴河会议上,争论达到高潮,毛主席在发言中情绪激动:"有人说包产到户能增产,我看未必,即使能增产,也是以牺牲社会主义为代价的,“包产到户搞了几千年,还要搞吗?如果实行包产到户,不到几年,就会有人会讨小老婆了,毛主席指的是贫富分化后可能出现的社会倒退现象。 会议最终以毛主席的意见为主导,包产到户被定性为"单干风"予以制止,但历史的发展往往出人意料。 1978年安徽凤阳小岗村18位农民按下红手印,再次开启了包产到户的尝试,这一次结果完全不同。 改革开放后推行的家庭联产承包责任制,巧妙地解决了当年的矛盾,土地所有权仍归集体,农民获得的只是经营权,这既调动了农民的积极性,又避免了土地私有化可能带来的问题。 1978年到1984年,全国粮食产量年均增长4.9%,农民人均收入增长了2.6倍。 回望这段历史,毛主席的担忧并非毫无道理,改革开放后,农村确实出现了一定程度的贫富分化。 但实践证明,在坚持土地集体所有的前提下,适度放开经营权,既能提高生产效率,又能维护社会公平,这种中国特色的农村发展道路,正是在那场激烈争论中逐步探索出来的。 如今当我们面临新的农村发展挑战时,这段历史仍有重要启示,任何改革都需要在效率与公平之间找到平衡点,既不能因循守旧,也不能盲目冒进。 邓小平后来总结道:"摸着石头过河",在实践中不断完善,才能找到适合中国国情的发展道路。