史上只有一个人因“戴绿帽”而名垂千古的,那就是王赓。蹊跷的是:王庚的女儿,是直到1995年才晓得其父前妻是陆小曼,而徐大诗人原来是乃父情敌,对于那场民国“惊世之三角恋”几乎一无所知。可见至少在王家内部,王庚“黯然出局”这个事,还是很不光彩的,大家讳莫如深,数十年来不愿触及一个字。

在北平城民国年间的上流社会,一桩牵扯著名军官、才女与诗人的情感纠葛引发过广泛议论。

主角王赓,出身并非显赫,但才智过人,清华毕业后又连续就读美国名校,包括西点军校,二十七岁便被授予陆军上校军衔。

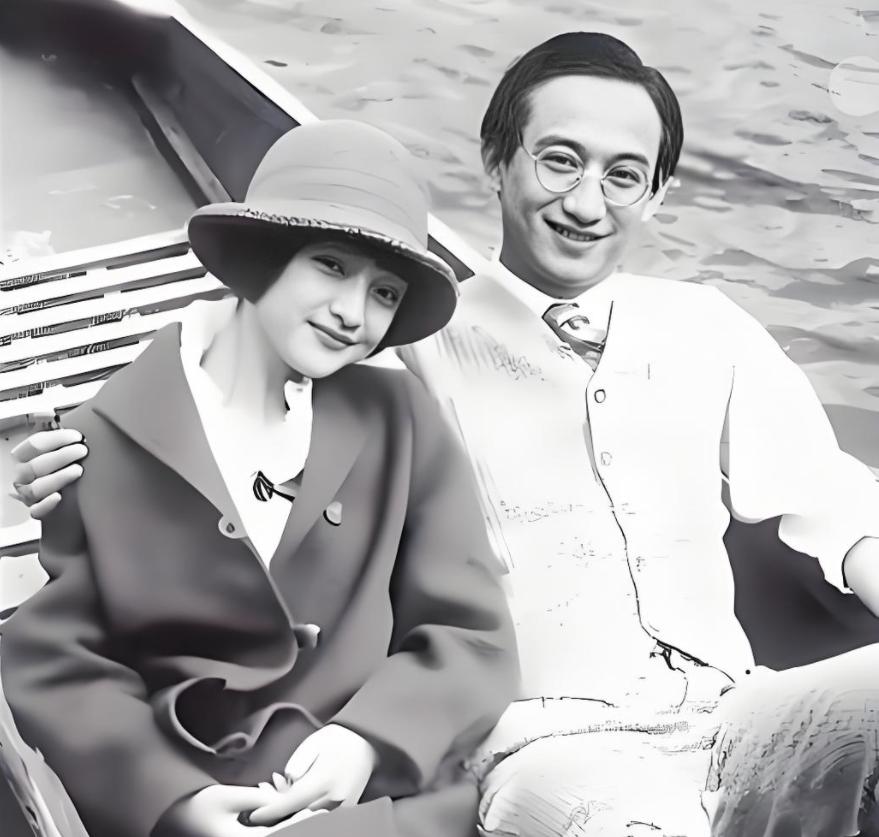

1918年,财长陆定为掌上明珠陆小曼择婿,最终选定前途无量的王赓。

陆小曼在当时社会地位出众,生活讲究排场。

新婚燕尔之际,二人还算和谐,只是生活轨迹差异渐大。

王赓公务繁忙,军营需按时点卯。

陆小曼则热衷于在六国饭店组织文化沙龙,名流才俊往来频繁,场面颇盛。

胡适曾目睹后感叹其沙龙俨然北平第二文化中心。

转机发生在1923年,王赓被调往哈尔滨出任警察厅长。

他考虑到东北生活可能令陆小曼不适,便托请同窗好友徐志摩多加关照。

未曾料想这一托付,竟促成徐陆二人情愫暗生。

彼时徐志摩刚结束上一段婚姻,情感无所寄托。

他与陆小曼交往日深,其诗人气质与热情追求,与军人王赓的作风迥异。

他能为陆小曼画作题诗,伴昆曲而新填词,种种浪漫之举深得陆小曼之心。

1924年秋,王赓从哈尔滨返家,偶然发现一封封徐志摩写给陆小曼的信件,被锁在抽屉深处。

这个军伍汉子在书房独坐整宿,次日依旧神色如常回到岗位,只是眼睛带着血丝,下属误以为又要打仗。

最终摊牌场景发生在北京协和医院病房。

陆小曼因病住院,徐志摩常来探望。

一日,王赓提着为妻子炖的鸡汤推开病房门,撞见二人正头挨着头阅读法国小说《茶花女》。

陆小曼抬眼直接说道:“受庆,我们分开吧。”

王赓手中盛汤的容器应声落地,汤汁四溢。

正式办理离婚手续的当天,王赓将名下房产地契尽数留给陆小曼。

法官询问他有何额外要求,他只说了一句:“不要让记者拍到她的正面照片。”

走出法院时天降大雨,王赓默默脱下自己的军大衣盖在陆小曼身上,只穿着单薄衬衫步入雨中。

这一场景被守候的小报记者摄下,刊出时称为“现代休妻之新典范”。

更令人五味杂陈的事紧随其后。

离婚不足半年,陆小曼发觉自己怀有王赓的骨肉。

正值与徐志摩谈婚论嫁之际,她私下联系德国医生做了流产手术。

消息辗转传回,王赓正在参加军事会议,闻讯中途离席,许久才强撑着回到席间,被诊断为突发性神经胃炎,其中缘由,明眼人尽知。

徐志摩后来乘机遇难,陆小曼哀伤难抑,寄情于烟榻。

王赓得知后竟设法从云南弄来上等烟土想供她使用,结果被警方抓获。

法庭上面对质问,他坦言此举仅是为让陆小曼“能安睡片刻”,若非旧识宋子文力保,牢狱之灾难免。

1937年“八一三”淞沪抗战期间,王赓孤身携带军事地图前往上海公共租界试图寻找陆小曼。

却被日军宪兵当作刺探情报人员截获。

虽查证后解除了间谍嫌疑,但“王赓献地图”的流言甚嚣尘上,其军界前途至此断送,之后被外派埃及担任武官。

在开罗的酒馆里,一度大醉的他向使馆人员吐露:“地图上记得最清楚的点,一直是她在的位置。” 1942年,王赓在赴美军舰途中客死异乡,随行皮箱里珍藏着他与陆小曼的结婚合影。

追悼会上,已经改嫁他人的陆小曼托人送来白玫瑰,挽联上赫然写着“故人王受庆先生千古 未亡人陆小曼敬挽”,自称“未亡人”,其中意涵颇值得玩味。

事后有研究者整理旧档案,意外发现王赓在哈尔滨任内曾数次亲笔签署通行证,许可徐志摩频繁出入军政要地。

诗人昔日那些自由的旅行,实则仰仗于这位“情敌”的放行。

这个实情,陆小曼终其一生也不曾得知。

王赓留给她的记忆,大概只剩下不解风情的刻板军人形象。

但北平城老辈人谈及过往,总把王赓称作痴情第一人。

在他递给陆小曼的离婚协议书中,不起眼角落藏着一行小字:“倘遇急难,可寻东交民巷德国诊所汉斯医生”。

那正是当年他安排陆小曼悄悄做手术的地方,他怕她留下隐疾,特意保留了这条求助途径。

所谓强扭的瓜不甜,但这份深藏的无声关照,远胜那些华丽的情诗百倍。

尘封的往事在1995年前后,才被王赓的女儿王爱兰透过当时报刊的回忆文章所了解。

她这才得知父亲曾经历的曲折、前母陆小曼的身份以及与诗人徐志摩那段广为人知的旧事。

此后多年,王爱兰一直保持着相对低调的生活状态。

小知大知

徐志摩当时没有离婚,两人属于搞破鞋