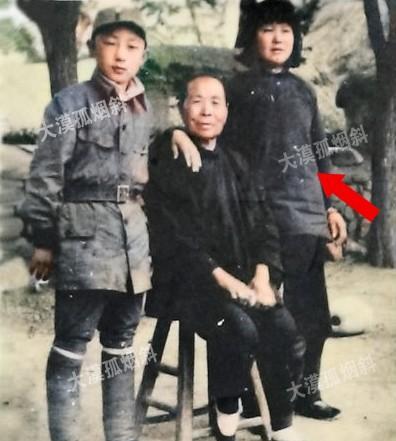

于得水,开国大校,1931年参加革命工作,1933年春季加入中国共产党。原名于作海,1906年5月22日生于山东省文登县洛格庄一户贫苦农民的家庭里。【现属威海市文登区葛家镇洛格庄村】。 1906年,于得水出生于山东文登的一个小村庄,叫洛格庄,那个地方不大,地少人穷,吃饱饭算是天大的事,他家就是村里最靠后的几户,屋檐常年吊着风干的玉米棒子,墙上挂着补丁摞补丁的褂子,他从小上不起学,拿锄头的时间远比拿书本的多。 人一饿,就认清得早,他没指望什么改变命运的机缘,更没幻想过什么人生翻盘,他认准了,脚下这点地盘,谁能撑得久,谁就活得下去。 十八岁那年,他忽然离家出去学武了,没有像样的告别,也没人真指望他能变个什么人物回来。 可几年之后他再回村,腰杆笔直,目光凌厉,能空手把石碾子撬起来,村里小混混不敢惹他,连地痞流氓都学会打招呼时把烟藏起来。 那时候他不靠拳头吃饭,却总是替人出头,谁家孩子被压工分了,谁家姑娘被调戏了,他一出面,就平事了,久而久之,大家都知道他身上有一股子硬气,是那种打不弯也拧不转的骨头。 1931年前后,胶东一带的风开始变了,老百姓嘴上不敢说话,但心里早窝着火,他跟人跑了一趟掖县,那次回来后,他就不一样了,他变得沉着,更安静了,眼里多了点主意。 1933年,他成为了正式的中共党员,村里人那时候不懂“党”是啥,只知道他变得更忙了,有时半夜回来,身上都是泥。 他从不解释,也没人敢问,只知道,谁家缺柴,他送;谁家挨收租,他出头,渐渐地,那些早年跟他练武的几个兄弟也都跟着一起走了。 1935年,胶东发生了一场叫“一一四暴动”的事,他是东路三大队的大队长。 那年冬天冷得厉害,雪封了村道,暴动没成,他带着二十来个人跑进昆嵛山。说是跑,其实是退路被断,只能进山自保。 他没退缩,反而像换了一个人似的,整日奔波在密林和山道间,他懂山,也信人,他和王亮带着两个大队合并,成立了红军游击队。他是队长,肩上挑着两百多号人的命。 昆嵛山那地方不高不险,可最适合打游击,白天埋伏,晚上转移,饿了啃树皮,渴了喝雪水,装备不成气候,有些人还拿着大刀长矛,但士气不差,他最信的不是枪,而是人心,他说话总是简短:“跟着我,打出个活路。”就这一句,竟然把队伍带出了名堂。 1937年天福山起义爆发,他的队伍成了主力之一,那时已是五六十人,三十多条枪,能打的都有战斗力。 他们一仗一仗把根据地打下来,靠的不是粮草,不是电台,而是一股死拼的劲儿。 他后来成为八路军山东人民抗日游击队第5支队的63团团长,从此在胶东的地位就稳了。 那些年他也没闲过,带兵收复威海、牟平、福山,还参与了烟台的战斗,每打下一块地盘,他都要走遍村头巷尾,把百姓组织起来,建民兵,送伤员,分田地,哪怕只有三天也要干三天活。 可战争总有一天会打完,到了1949年,他被调到浙江军区做第六军分区的司令员,不久之后,又被派到浙江军区后勤部,再后来,就是安徽民政厅副厅长。 这一路看起来步步升,其实走着走着就离了主战场,他成了体制里的人,成了不会再举枪的人,他不吭声,也从不争,他的军功,他自己知道;谁记得,不记得,他从不计较。 1955年,部队评衔,他那批战友,像李丙令、刘中华、张玉华,都是开国少将,他没有,他只被授予大校。 63团的团长,没进将星的名单,这件事很多人觉得委屈,觉得不公,但他不吭气,有人暗里替他说话,说他当年怎么怎么苦,功劳怎么怎么大,他听完点点头,没说一句。 他早脱离野战系统,那时候职级也不是最高,调动也频繁。有时是团长,有时是副营长,后来又调到后勤系统,评衔不是单靠功劳算账,它还有指标、序列、结构、级别……这一套套,打仗的人是摸不清的,他心里可能明白,但从没争过,他吃惯了窝头咸菜,不指望穿将军袍的那一天。 他身边人都知道,他不是怕名利,他是真的看轻了,他见得多了,战友倒下的样子,百姓哭天抢地的声音,自己差点死在山洞里的那次,他说,活下来就是最大的奖赏,他说这些的时候没什么情绪,只是低头系鞋带,好像说的是别人。 可命运并没有就此收手。1961年他转业,去了安徽,安静地做事,规规矩矩,可1967年那场风暴来得太猛,太快,他没能躲过,被人打成“问题干部”,关了进去,关押期间受尽折磨,最后死在狱中,孤身一人,没有平反,没有告别。 他那时候已经不年轻了,满头白发,瘦得像只老鹰,他不是第一次面对生死,只不过这一次不是战场,不是敌人。 他一直是个不吭声的人,直到最后也没留下只言片语,他的死几乎没人知道,骨灰送去的那天,连个标志都没有。 直到1979年2月19日他才被平反。