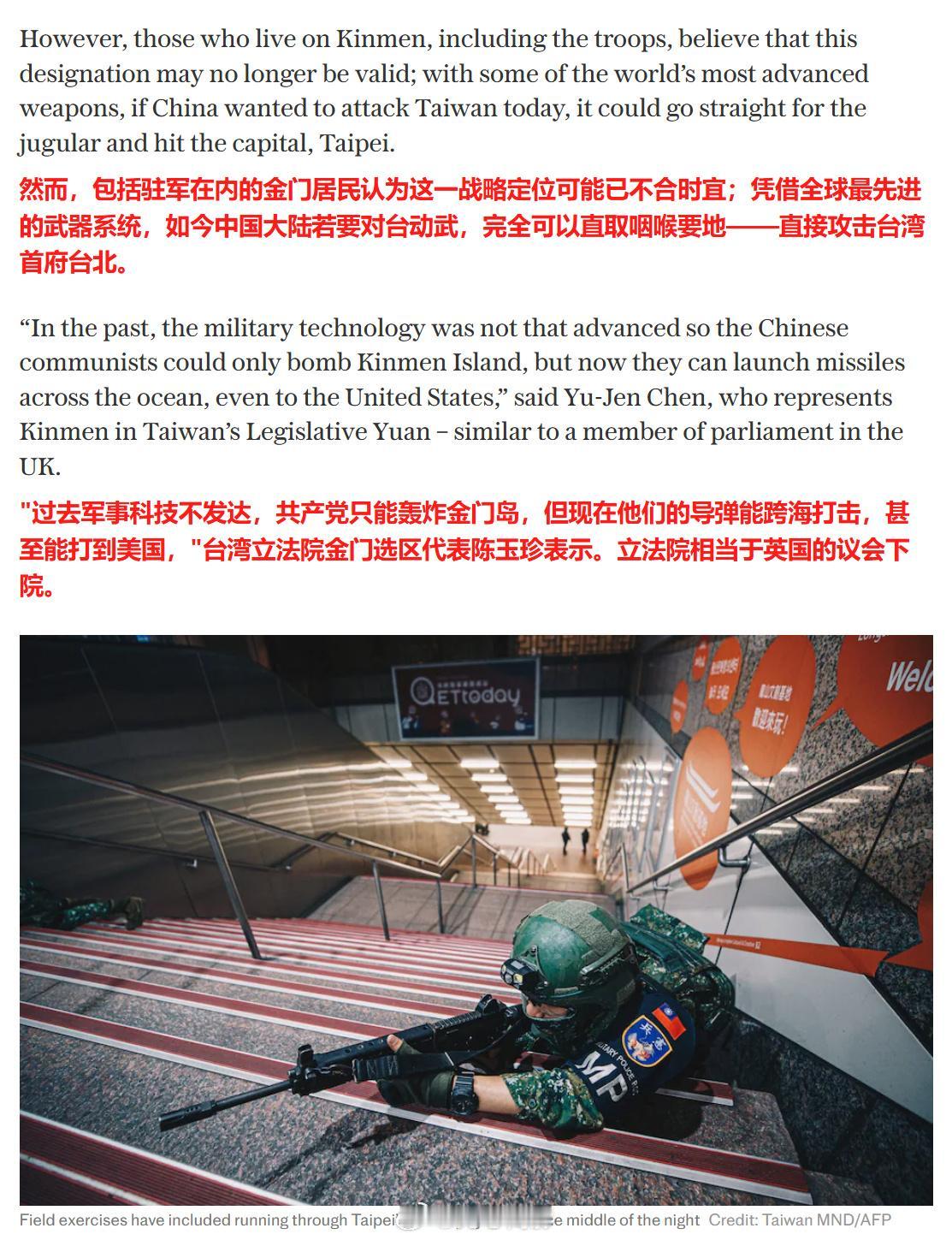

英国记者在跟拍了台湾省部队十天以后,得出来的结论:这样的演习,什么用不顶!这还不算完,他又跑到金门去采访,结果从当地人嘴里听到的那些话,把台军的真实模样和金门老百姓对大陆的态度,全都明明白白地摆在了大家眼前。 英国资深战地记者阿利格拉·门德尔松,带着她的相机和标志性的黑色笔记本来到台湾,准备记录号称“史上最长”的“汉光40”演习。 她或许期待看到一支纪律严明、枕戈待旦的部队,谁知十天的跟拍,却让她见证了一场与官方宣传大相径庭的“真人秀”。 这场号称动员十万、实则后备军人仅两万出头的演习,在门德尔松的镜头下显得格外松垮。 训练场上的士兵队列散漫,更像是菜市场里的人群,不少人低头刷着手机,对屏幕的专注度远超手中的武器。 巷战演练的场面则近乎滑稽,士兵们的战术动作迟缓而混乱,与其说是作战,不如说是在排练一出动作僵硬的舞台剧。 更荒唐的是,有人竟搞错了信号弹,导致演习一度被迫中断。 装备方面亦是问题频出。 一台M109A5自走炮失去控制,与4辆平民车辆相撞,导致“爱国者”导弹车停在路旁,无法移动。 那些本该用于伪装的沙包,在阳光下白得刺眼,反倒成了绝佳的靶子。 装甲车行进中冒出黑烟,步枪打几发就卡壳,连通信设备都时常失灵。 有军事分析人士私下评论,这哪里是在备战,简直是在给对手“送人头”。 再往前看,问题根源于更深层的两难境地。 台军大量装备本就是美国淘汰的二线产品,M1A2T坦克缺少零件,新购的“海马斯”火箭炮也只是个摆设。 岛内超过半数的民众早已看穿,所谓军售不过是美国赚钱的生意,台湾成了任人宰割的“冤大头”。 这种情绪也传染给了基层士兵,他们私下里普遍认为,真上了战场,越是“认真”的兵可能死得越快,不如“摸鱼”两年安稳退伍。 这种心态,既是对自身处境的清醒认知,也是对生命的珍惜。 说到底,这场演习的荒诞,背后是政治的操弄。 赖清德当局之所以要搞“无剧本”演练,很大程度上是为了配合岛内政治斗争,同时向美国主子表功。 甚至所谓的“城镇韧性”演习,也被爆出只是把民众赶进防空洞进行摆拍,连餐厅食客都得配合演习,严重干扰了百姓的正常生活。 结束了本岛的拍摄,门德尔松转往金门,这个离大陆最近的敏感地带。 眼前的景象又一次对她的认知造成了冲击。 鼎盛时期驻军十万的“前线”,如今只剩下三千兵力,显得冷冷清清。 岛上许多防御工事都是几十年前的旧物,废弃的坦克在户外任由风吹日晒,曾经的火炮如今也只是游客合影的道具。 在现代化的无人机和远程火力面前,这些防御几乎不堪一击。 不过,金门民众的坦率更颠覆了她的认知。 一名县干部曾半开玩笑的告诉军队的将军,如果真的发生战争,最好是让军队藏在山上,不要把金门也给炸塌了。 这句玩笑话,道出了当地人对战争的极度排斥。有居民坦言:“金门地域狭小,何来抵抗价值?”“真打也是打台北,不会是我们。” 还有人说得更白:“打不过就投降,我们金门人不会主动挑事。” 与这种“避战”心态相对应的,是金门对大陆的深度依赖。 福建向金门供水已超过六年,占了金门日常用水的七成以上,甚至电费都比台湾本岛便宜,因为有大陆的电力输送。 两岸通婚、节日往来更是家常便饭。 一位奶茶店老板说得很实在:“以前厦门没我们发达,现在已经是大城市了,我们当然希望和对岸多来往。 和平共处,早已成为金门人所习惯的生活方式。 门德尔松将这一切写成报道,发表在英国《每日电讯报》上,迅速引发国际关注。 她以平静的笔触,揭露了台军作战之忧、民众之心和,却被官方叙述所遮蔽的真相。 虽然台当局气愤地指控报导“失实偏颇”,但对于这些报导,他们并没有提供任何确凿的证据来驳斥。 一面是演习场上漫不经心的士兵和故障频发的装备,另一面是金门百姓对大陆水电的日常依赖和对和平的真切期盼。 这鲜明的反差如同一面镜子,清晰地照出了真正的民心所向。 当政治表演与民众的真实生活脱节,这场“以武谋独”的政治秀,究竟还能演给谁看?