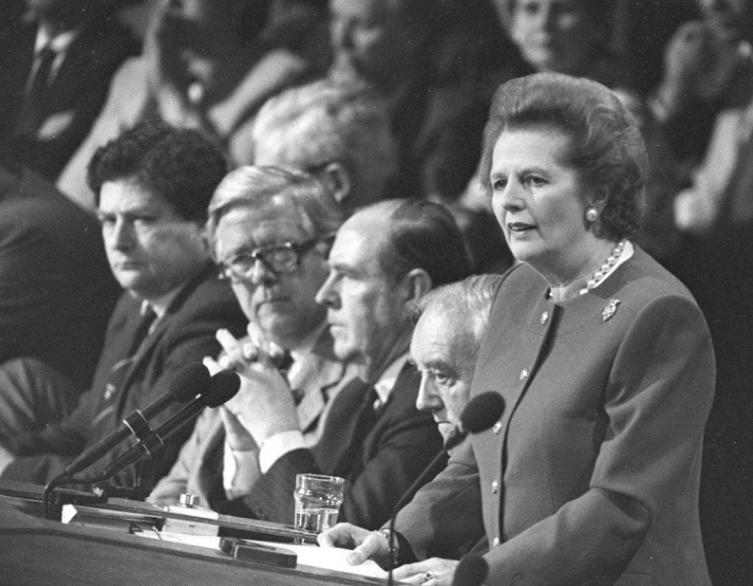

1982年马岛海战,英国赢得胜利声威大震,想要携胜利之威与我国谈判,却被我国领导人一语戳破纸老虎本质。 1982年6月,当英国军队在马岛升起米字旗时,伦敦唐宁街响起了稀疏的欢呼。这场跨越13000公里的胜利,表面上是大英帝国的 "最后荣光",实则暴露了这个昔日霸主早已外强中干的真实国力。 1978年,英国皇家海军退役最后一艘大型航母时,没人料到四年后会在南大西洋爆发海战。这支曾称霸全球的舰队,到80年代初已沦为北约体系里的 "反潜配角",主力舰艇多是二战后遗留的老旧装备。 面对阿根廷的军事行动,英国能调集的只有2艘轻型航母——"竞技神号" 已被改造为反潜航母,搭载的 "鹞式战斗机" 是唯一能勉强支撑空战的力量。 为凑齐远征舰队,英国不得不紧急动员127艘舰船,其中真正的军舰仅40艘,其余都是临时改装的货船、邮轮甚至渔船。 这些民用船只既无装甲防护,也缺乏反潜能力,却要承担运输补给的关键任务。当舰队缓缓驶离朴茨茅斯港时,甲板上士兵的防寒服都需向民间企业紧急采购,暴露出长期军备紧缩造成的后勤困局。 战争期间,英国的胜利高度依赖北约盟友的 "特殊照顾"。阿根廷空军使用的 "超级军旗" 战机和 "飞鱼导弹" 均为法国制造,在击沉 "谢菲尔德号" 驱逐舰后,英国紧急向巴黎施压,最终迫使法国停止对阿军售。这一细节揭示了残酷现实:英国已无力单独应对一场区域冲突,必须借助外交手段切断对手的武器供应。 更值得玩味的是情报支持。美国虽名义上中立,却向英国提供了阿根廷军队的卫星侦察数据,甚至允许英军使用阿森松岛的美军基地作为中转站。 这种 "非对称支持" 成为英军取胜的关键——当阿军飞行员仍在用纸质地图导航时,英军已能通过北约情报网实时掌握对手动向。 英军虽最终占领马岛,却付出了远超预期的代价。42型驱逐舰 "谢菲尔德号" 和 "考文垂号" 的沉没,暴露了英国主力舰防空系统的致命缺陷;255名阵亡士兵中,近半数死于缺乏护航的运输船遇袭。相比之下,阿根廷军队虽装备落后、指挥混乱,但仅凭有限资源就给英军造成重创。 战争开支更让英国财政雪上加霜。这场持续74天的冲突消耗军费达27亿美元,相当于当年英国国防预算的12%。 撒切尔政府不得不通过发行战争债券填补缺口,导致英镑汇率在战后半年内下跌15%。这种 "惨胜" 背后,是英国早已无法承担大规模海外作战的经济真相。 当撒切尔夫人带着马岛胜利的余威访华时,邓小平一句 "主权问题不容谈判" 便戳破了英国的虚张声势。马岛海战的胜利像一层镀金,暂时掩盖了日不落帝国的褪色,但历史已经证明:靠拼凑舰队赢得的遥远胜利,终究无法逆转国力衰退的必然趋势。这场战争与其说是英国的荣光,不如说是帝国黄昏里最后一抹转瞬即逝的晚霞。