公元前257年的某个深夜,魏王的寝殿内,魏王醉倒在床榻之上,沉沉入睡。而宠妾如姬却在室内急匆匆地翻找着虎符,冒着极大的风险行事。她的举动看似荒诞,实则承载着巨大的责任——她奉信陵君魏无忌之命,窃取虎符,带领军队去解赵国邯郸之围。

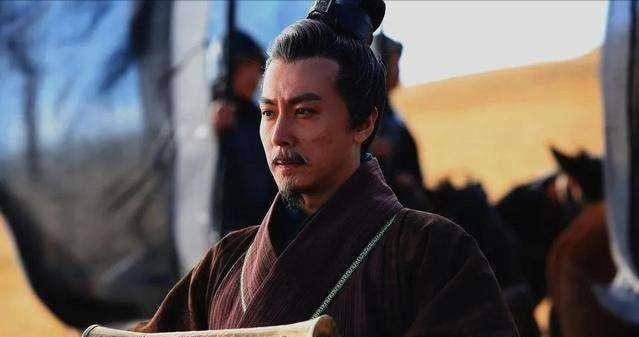

信陵君魏无忌,是魏昭王的儿子,也是魏安釐王的弟弟。由于其封地在信陵,民间便称他为信陵君。魏无忌不仅为人宽厚仁爱,且才智卓越,因此他与孟尝君田文、春申君黄歇、平原君赵胜并列为“战国四公子”。在当时,他的门下云集了许多俊杰,人才济济,门下食客达三千人,成为战国时期门客制度最为鼎盛的代表之一。

然而,信陵君魏无忌一生最为传世的事迹,莫过于他为救赵国于水深火热之中,采取的窃符救赵之计。公元前260年,秦国兵临赵国都城邯郸,准备彻底摧毁赵国。赵国急切求助于魏国,却屡遭魏王拒绝。无奈之下,信陵君魏无忌毅然决定采取计策,从魏王手中偷取虎符,亲自带领十万大军赶往邯郸,成功解围,挫败秦军。

信陵君的这一英勇壮举被后人传颂不已。太史公司马迁在《史记》中称他为胸怀大志、仁义之士。汉高祖刘邦对他深感敬佩,甚至李白也对他赞不绝口,称赞其英名扬天下。

然而,在信陵君窃符救赵的过程中,也充满了重重困难。在窃取虎符之后,他的命运又如何?他为何一定要冒这个巨大风险去拯救赵国呢?

这一切的源头,要追溯到信陵君的门客——侯赢。公元前277年,魏昭王去世,其子魏圉继位为魏安釐王。魏国的国力渐渐衰弱,而此时秦国则不断崛起,威胁着周边诸国。魏无忌亲眼看着魏国的衰败,心中忧虑不已。为了挽救魏国,他广开门路,接纳了许多贤士。

不久后,信陵君得知,魏国东门守卫的侯赢是一位年过古稀、学识渊博的隐士,心思缜密,足智多谋。信陵君对他充满好奇,于是亲自带着重礼前去拜访。然而,侯赢却以“年老体衰、不愿追求功名利禄”为由,拒绝了信陵君的厚意。当时,信陵君并没有愤怒,反而更加敬重侯赢,过了一段时间,他便再次设宴邀请侯赢。

这一次,侯赢以车马盛装前来,且在信陵君宴席中,不顾众人议论,自始至终安然自若。当酒过三巡,信陵君亲自向侯赢敬酒,侯赢却起身恭敬地向他鞠躬,表示感谢,并愿意投身于信陵君的事业中。信陵君对此感到非常高兴,决定把侯赢视为上宾,倾心依赖。

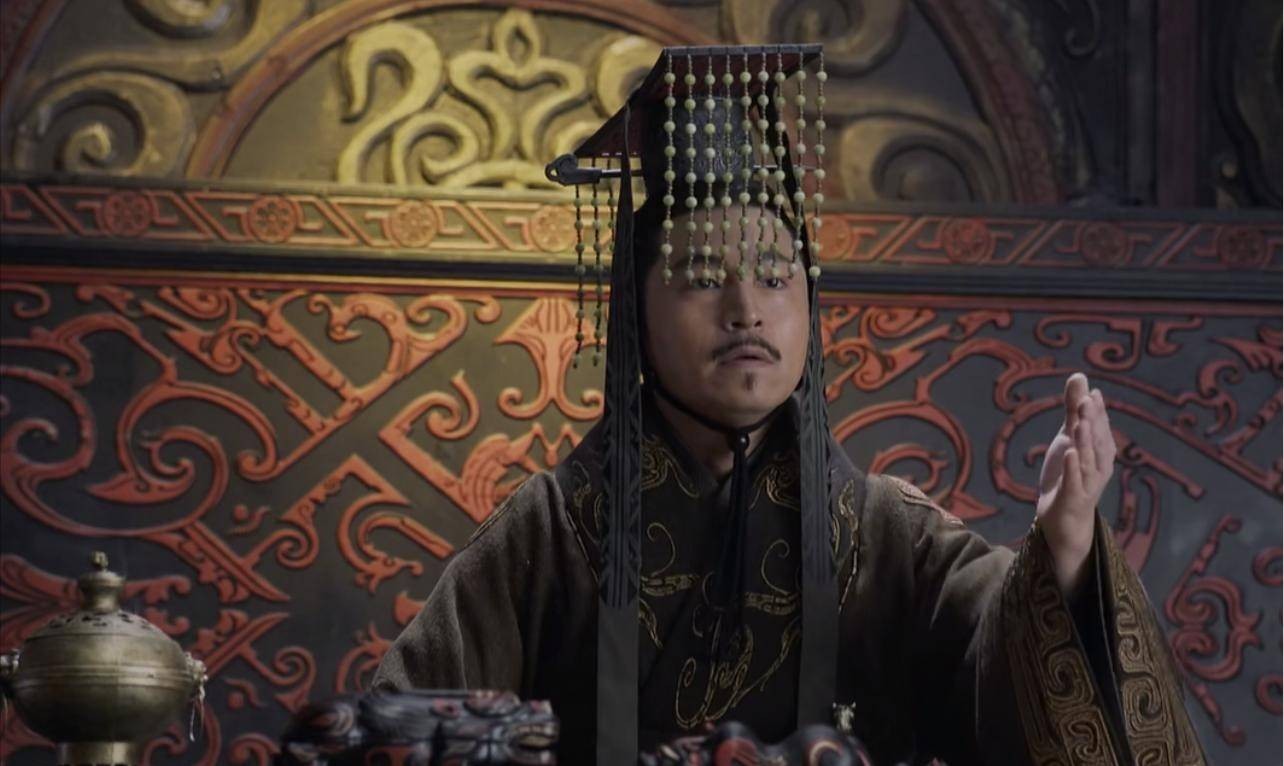

就在信陵君的势力逐渐壮大之时,赵国发生了重大危机。公元前257年,秦国为了攻灭赵国,派遣王陵带领二十万大军围困邯郸。平原君赵胜见情况危急,向信陵君求救,希望魏国能出兵解围。魏王初时答应出兵,但在接到秦国的威胁后,立刻改变主意,决定不派兵支援赵国。

信陵君多次进宫劝说魏王,但魏王始终坚持不出兵。他认为,如果魏国与赵国联合,秦国必定会视魏国为威胁。信陵君深感事态紧急,意识到赵国的命运与魏国息息相关,赵国一旦灭亡,魏国将面临严重的后果。

然而,魏安釐王的懦弱让信陵君感到无奈。平原君赵胜对信陵君的信义不无质疑,他在信中直言,曾因为信陵君的高尚义气与其结亲,但如今赵国已陷入危难,魏国迟迟不肯出兵,信陵君的高义何在?他甚至提到信陵君的姐姐,暗示信陵君若不能拯救赵国,岂不是辜负了自己的亲情。

信陵君感到羞愧,尽管魏王始终坚持不出兵,最终,他决定采取行动,亲自带着门客们前往邯郸支援。就在他准备出发时,侯赢却以冷淡的态度送别他,这让信陵君感到困惑与愤怒,转身回到侯赢处。

侯赢见信陵君回来了,笑道:“我早知你必定会回来。”他解释道,信陵君单枪匹马与秦军对抗,无异于以肉搏老虎,徒增死亡的危险,而信陵君的门下众多门客,正是为他出谋划策、为国捐躯的。侯赢提议,信陵君若能取得兵权,必能解赵之困。

于是,信陵君决定采取侯赢的建议,窃取魏王的虎符。在这之前,信陵君曾为魏王宠妾如姬报仇,获得她的感激,而如姬因记得信陵君的恩情,决定帮助他夺取虎符。这一切,为信陵君带来了成功的机会。