山东人为什么爱考公?

有网友问,山东位置那么好,为什么历史上没有在此建都?

这个问题还是蛮有趣的。

看问题,要用历史的眼光看。尤其是不要用现代的眼光看历史,现代的地理位置甚至道德观,在古代大多都是不适用的。

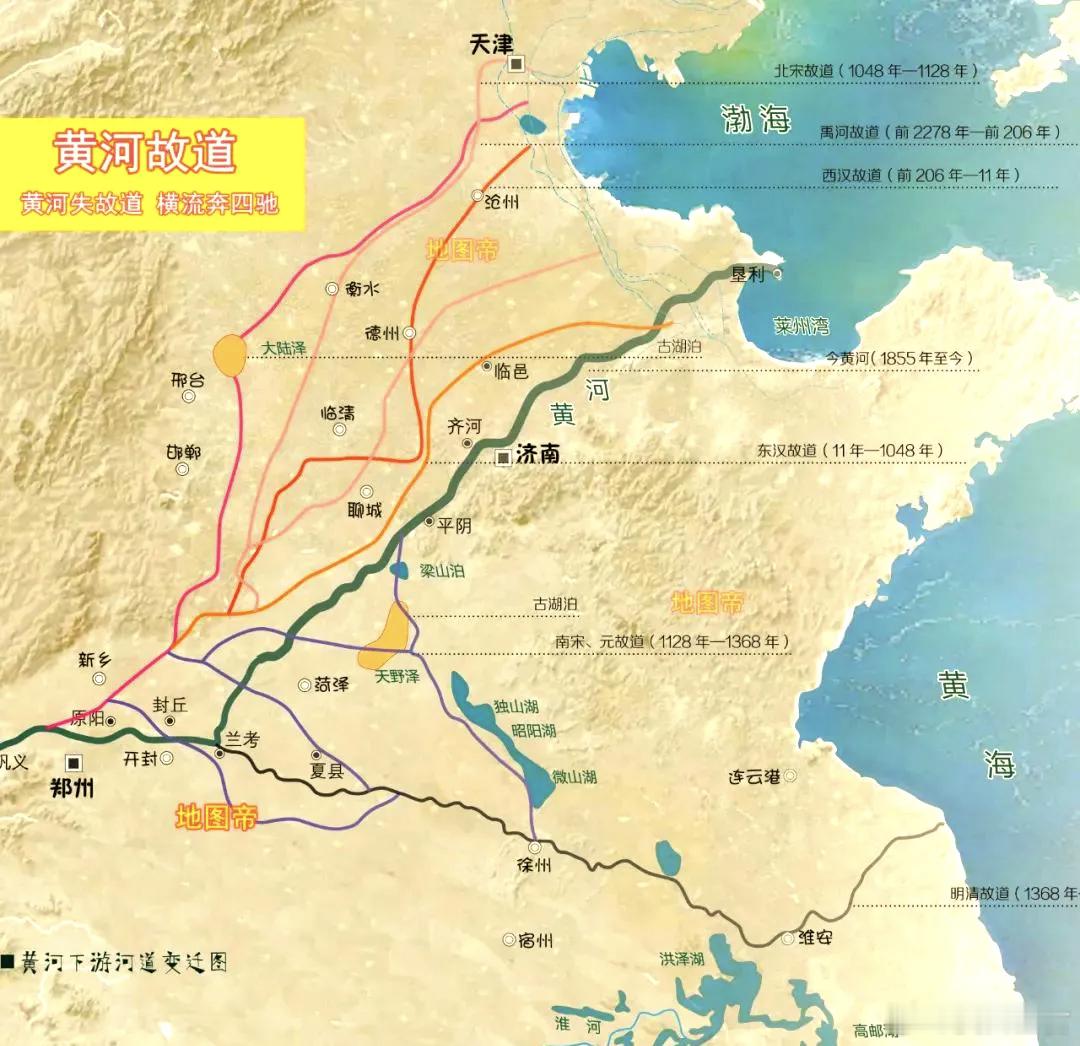

山东位置好是现在,春秋战国时期,黄河不安宁,各诸侯国搞出了“以邻为壑”的成语。西汉黄河改道以后,黄河基本上就是一年一决口,百年一改道,山东成了偌大的黄泛区。

水泊梁山都知道吧?梁山泊的前身是大野泽(亦称巨野泽,现在菏泽、巨野地名都来自于此),曾是济水上的一个辽阔湖泊。其水域范围大致涵盖了现今的梁山、东平、郓城、巨野、汶上、嘉祥、济宁等地。

宋代的时候,大野泽萎缩,但梁山泊又变大,慢慢替代了大野泽。

王安石当丞相时,有人建议他填平梁山泊,可得耕田八百里。王安石听后大喜,但是随后王安石却发愁如何如何处理梁山泊里的大水。当时史学家刘贡父(参与修编《资治通鉴》)幽默地说,“这事好办,在旁边再凿个八百里的池子不就好了嘛!”

隔三差五洪涝灾害,山东人不是要饭就是造反(翻翻历史,古代造反的基本都是山东人。拿山东IP说事的都是对历史的无知,现在山东人普遍爱国是因为知道珍惜来之不易的风平浪静,山东人往上三代哪家没要过饭?)。

新莽末年(公元18年),赤眉军与绿林军揭竿而起,反抗王莽暴政,后与刘演、刘秀联军汇合,成为东汉"光武中兴"的序幕。东汉末年(184年),张角以"苍天已死,黄天当立"为号,发动青州黄巾起义,撼动腐朽汉室。隋末(611年起),王薄首举义旗于长白山,窦建德、杜伏威等群雄并起,加速隋朝覆灭。唐末(875年),黄巢率军转战十余省,以流动作战瓦解唐朝根基。北宋末年(1119年),宋江起义于山东,虽规模有限却因《水浒传》广为人知。明代起义颇具特色:1420年唐赛儿以白莲教聚众抗明,1622年徐鸿儒再度以宗教形式起事。清中叶起义不断,1648年于七抗清长达十五年,1774年王伦以清水教起义。近代1853年捻军与幅军并起,配合太平天国运动。晚清(1898年)山东爆发义和团运动,以"扶清灭洋"为口号,发展为席卷北方的反帝斗争。

所以自古以来在山东建都风险非常大。有人说,泰山以东没有水患,可以建都啊!

这位同学,我是想当皇帝,不是想当胶东王。如果在胶东称王,就基本上没有统一全国的可能了。

当然有个例外,汉武帝刘彻:朕小时候就是胶东王。

历史上山东唯一一个正史皇帝是十六国时期的南燕慕容德,在被泰山保护好的不受黄河威胁的青州(当时叫广固)称帝。

尽管慕容德很能打,也不过做了个胶东王,打不出山东去。后来他的侄子慕容超继位,被宋武帝刘裕灭掉。

辛弃疾笔下“斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。”写的就是刘裕(刘裕小名刘寄奴)。

慕容德的哥哥是慕容垂,后燕皇帝,也就是《天龙八部》里慕容复想要复国的后燕。

这就引出了另外一个问题:山东人为什么爱考公?

首先,最爱考公的其实不是山东人,按照人均报名数的话,江浙广都超过山东。

其次,山东人爱考公不是源于孔孟之乡,而是因为祖上真的要过饭、饿死过人。追求不饿肚子,是刻在基因里的东西。

和江浙鱼米之乡不同,山东黄泛区赶上灾年会真的饿死人。

我很小的时候,所在的县城地势稍高,赶上黄河凌汛,会有梁山一带的灾民到家里要饭。

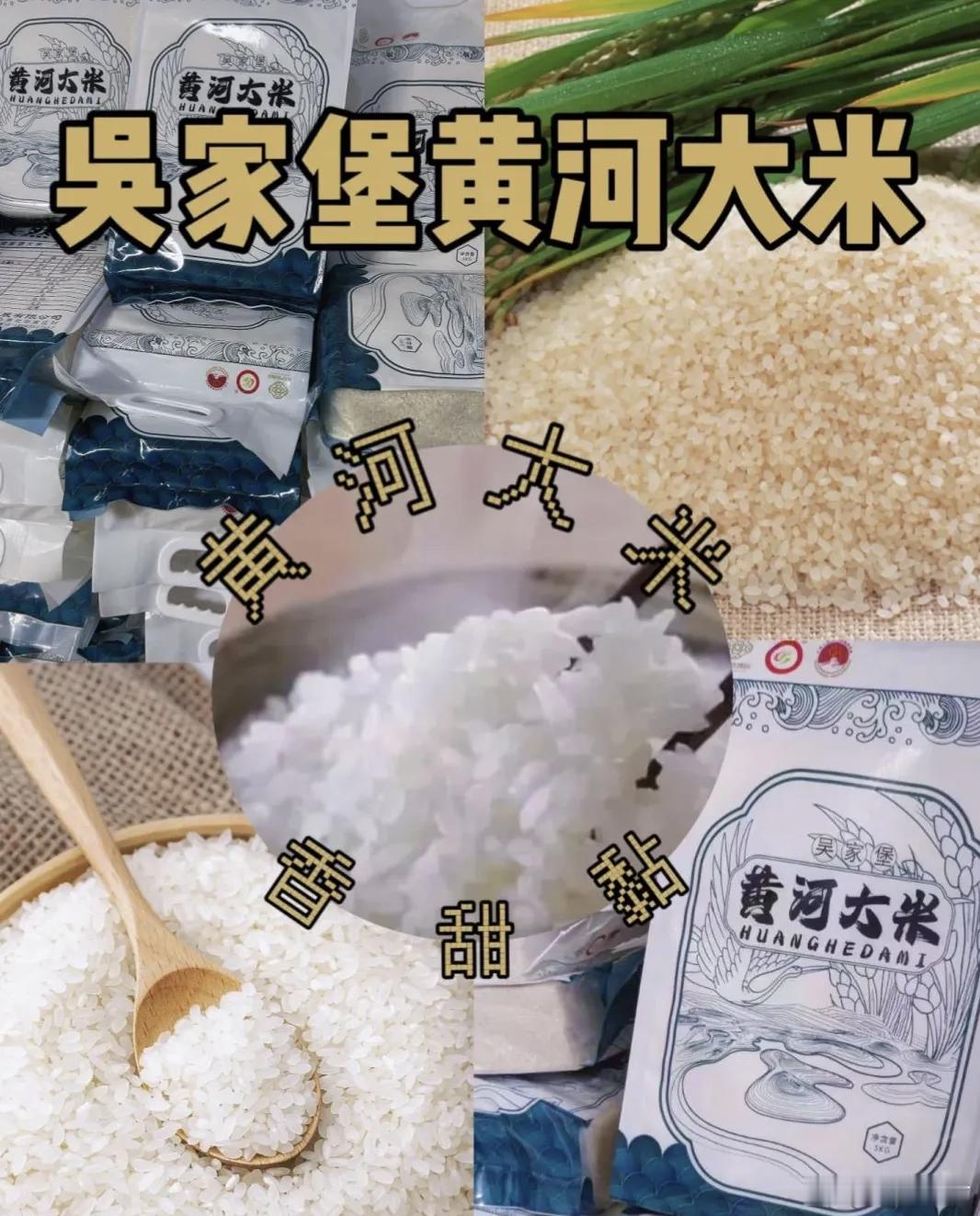

现在的黄河流域山清水秀像个安静的小姑凉,甚至还开发出“黄河大米”这种闻所未闻匪夷所思违背祖训的逆天产品(1958年开始的黄河滩区盐碱地稻改工程)。

爱国爱家的山东人都知道是怎么回事。