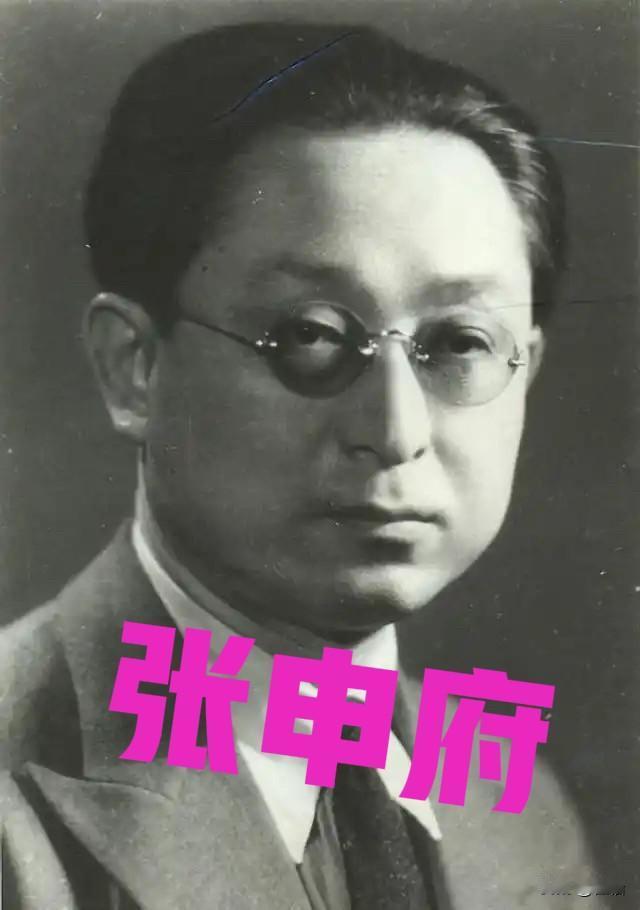

张申府在1925年一口气写下退党声明,这事惊动了整个中共高层,不是谁想退就能退的,更不是谁一退就能被记进历史。 这年他才30出头,是中共创始人之一,还是党名的定调者,却因为不认同和国民党合作,跟陈独秀吵翻了,谁劝都不听,转身就走。 其实张申府的倔脾气,早在建党初期就有苗头。1920年陈独秀写信问他"党名是叫社会党还是共产党",他和李大钊拍板定了"共产党"。可到了1925年四大会议,他却在国共合作问题上跟陈独秀拍了桌子——当时中共决定党员以个人身份加入国民党,张申府觉得这是"丧失独立性"。李大钊劝他"暂时隐忍,保存革命力量",他把茶碗一推:"隐忍到什么时候?等国民党把我们吞了吗?" 退党后的张申府,转身就扎进了书斋。他在清华大学教逻辑学,把罗素的数理逻辑讲得深入浅出,学生们说他"一支粉笔就能画出整个哲学宇宙"。但书斋外的政治漩涡,总把他拽回去。1935年"一二·九"运动,他带着学生上街游行,被军警打断两根肋骨,躺在医院还念叨:"中国不能亡在蒋介石手里。" 让人唏嘘的是,他和周恩来的关系。当年在巴黎,张申府一手把周恩来领进共产党,如今却成了不同阵营的人。1948年张申府发表《呼吁和平》,主张国共停战,周恩来托人带话:"申府兄,此时发声,恐遭误解。"他却回:"我这是为苍生请命。"结果文章一登,民盟把他开除,妻子刘清扬也跟他离了婚。 更戏剧性的是,1973年章士钊追悼会上,张申府远远看见周恩来,想上前说话又不敢。周恩来却让罗青长传话:"申府先生身体还好吧?图书馆的工作还习惯吗?"那一刻,张申府在日记里写:"翔宇还是念旧的。"可他不知道,周恩来早在1949年就给他安排了北京图书馆的职位,还特批了一套四合院。 张申府的退党,像一面镜子照出早期中共的复杂。他坚持的"纯粹革命",在那个需要联合的年代显得不合时宜;可他后来在学术上的耕耘,又让人感叹:如果他留在党内,历史会不会不一样?其实从他退党后仍参与民主运动、为知识分子说话来看,他从未真正离开过"革命",只是换了一种方式。 说到底,张申府的悲剧,在于他既是理想主义者,又是行动派。他能在书斋里研究罗素,也能在街头振臂高呼,但唯独学不会在政治妥协中迂回。这种"宁折不弯"的性格,让他在历史洪流中划出一道独特的轨迹——有人说他是"革命的逃兵",也有人说他是"最后的清流"。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。