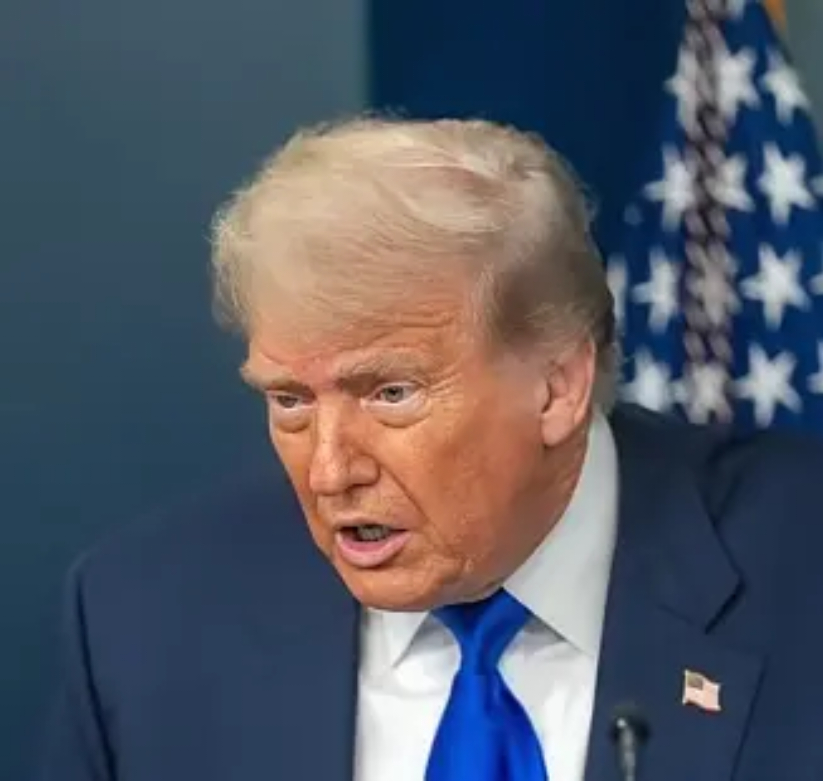

金与正称金正恩特朗普关系不错

金与正此番表态发生于2025年4月,正值朝鲜半岛局势因朝俄军事合作深化、边境摩擦频发而持续紧绷之际。

她以朝鲜劳动党中央委员会第一副部长的身份,通过朝中社发表声明,其核心逻辑可概括为三层递进关系:

首先,承认金正恩与特朗普存在“不错”的私人关系;

其次,强调这种个人纽带无法替代国家利益;

最终,尖锐指出若美国拒绝接受朝鲜“已改变的现实”——即核武器作为宪法保障的国防支柱——则任何朝美接触仅是美方单方面的幻想。

这一论调绝非临时起意,而是朝鲜近年来战略转向的集中宣示,其深层动因需结合历史脉络与现实博弈加以剖析。

一、个人关系与战略利益的结构性矛盾

金正恩与特朗普的“书信外交”曾被视为打破僵局的创举。

2018至2020年间,两人互通13封亲笔信,从人身攻讦转向“忘年交”式的互动,推动新加坡、河内、板门店三次会晤,甚至探讨互设联络处等关系正常化步骤。

然而,私人温情始终未能化解根本分歧:美方坚持“完全、可验证、不可逆的无核化”(CVID)前置,而朝方要求“分阶段、同步行动”及解除制裁优先。

河内会晤的破裂正是这一矛盾的爆发——博尔顿推动的“利比亚模式”(要求朝鲜将核武运往美国销毁)被朝方视为政权颠覆的陷阱,导致谈判倒退。

金与正此番将个人关系与政策现实切割,实则是以理性姿态宣告:领袖私谊已无力弥合国家战略鸿沟。

二、朝鲜核政策的“不可逆”固化及其战略意图

金与正声明的关键,在于明确将无核化议题与“改变的现实”绑定。

2023年朝鲜修宪将核武地位法律化,金正恩更宣称其“不可逆转”。

这一转变彻底重构了谈判基础:核武器从“谈判筹码”变为“主权象征”,无核化从“目标”沦为“敌对行为”。

她强调“我们不是不搞无核化,而是现在不能做”,暗示核放弃需以美国“取消敌视政策”为前提。

此逻辑包含双重意图:对内强化政权合法性,将拥核塑造为抵御外侮的终极保障;对外争取承认核地位,迫使美国接受“拥核国谈判”而非“弃核谈判”的新框架。

这种定位转换,使得特朗普时代“自上而下”的峰会外交失去操作空间。

三、地缘重组下的朝鲜战略自主性提升

朝鲜敢于强硬拒绝无核化,与其重塑外部环境密切相关。

俄乌冲突成为关键转折点:朝鲜向俄罗斯提供火炮、弹药及“志愿人员”,换取能源、粮食援助及疑似导弹技术输入。

这种“军火换生存”模式,显著缓解了国际制裁的窒息效应,提升了抗压能力。

同时,中俄在安理会反对追加制裁,削弱了美国多边施压效力。

金与正选择此时发声,正是借势俄罗斯的战略依托,向美传递“朝鲜已非2018年孤立状态”的信号。

此外,边境摩擦(如士兵越界事件)被用作“可控危机”工具,既测试美韩反应底线,也验证自身军事威慑的有效性。

四、对美政策的话语权争夺与叙事重构

金与正的声明亦是精心设计的话语博弈。

她将无核化诉求定性为“白日梦”,斥责美韩日为“附庸国”,意在解构西方道德优势,将朝鲜塑造为“反霸权主权卫士”。

更值得注意的是其议程设置能力:她提出朝美接触需以“取消敌视对重启磋商”替代旧有的“无核化措施对解除制裁”,实质是将球踢给美国,要求其先让步。

这种叙事重构,既回应国内精英对妥协的不满,又为未来可能的谈判预设新前提——即便重启对话,焦点也已从“弃核步骤”转向“安全保障形式”。

金与正的表态标志着朝美关系进入“后无核化”时代。

短期内,双方缺乏共识基础:朝鲜视核武为生存根基,美国无法接受拥核国地位。

然而,长期僵持蕴含巨大风险——朝俄军事技术合作可能突破核威慑平衡,边境误判可能引发冲突升级。

潜在破局点或在于三点:

一是美国调整目标,从“无核化”转向“风险管控”(如限制核扩散、建立危机沟通机制);

二是朝鲜以“冻核”换取部分制裁缓解,但需美方实质性解除经济封锁;

三是中俄充当担保方,构建多边安全框架。

但无论如何,金与正的宣言已清晰表明:若美国不直面朝鲜“拥核的现实”,任何对话终将如她所言,仅是华盛顿自我安慰的“希望”而已。

热点观点