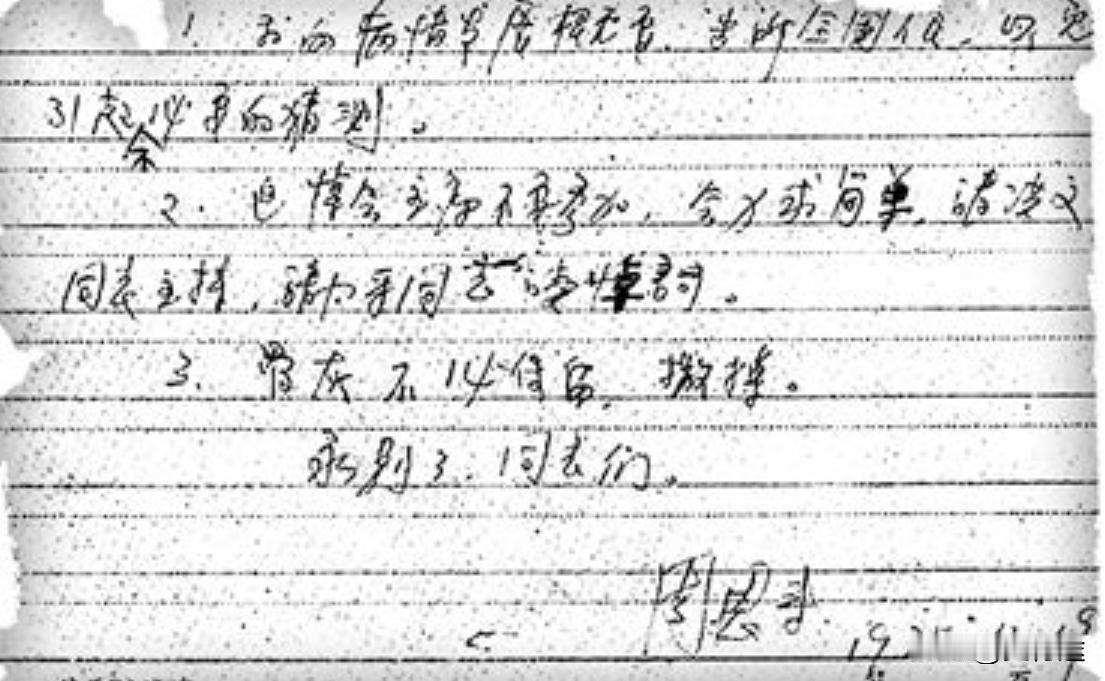

1976年,杭州汽轮机厂的工人李君旭正在上班,突然几个持枪的人闯进车间。当即,这几个人掏出手令,高喊:“李君旭,你被捕了。”在监狱中,这些人恶狠狠地问:“是谁zhi shi你伪造的这份遗言? 1976年1月8日,天刚蒙蒙亮,一条消息从北京传来——周恩来总理去世了。 消息不长,只有几十个字,电台播得一板一眼。 单位不组织悼念,广播也不播放哀乐,报纸上只刊发了一张黑框照片和几段生硬的讣告。 所有的悲痛都被搁在了心口,不敢发出来。 偏偏越是压抑,人越想知道周总理走前到底说了些什么。 有没有留下遗言?有没有对国家的去向说点什么?这不是好奇,是人心里最本能的不安。 一屋子人不说话,不代表他们没想法。 很多人不说,是怕说了惹祸;有的人没忍住,就开始悄悄议论。 就在杭州,有一帮年轻人趁春节放假,聚到了一起。 狗肉是那顿饭的主角,有人从乡下带回来一大块,几个人一边围炉吃火锅,一边喝黄酒。 那几个人不是泛泛之辈,一个个都是读书人出身,有的在汽轮机厂上班,有的在发电厂,也有的插队归来,身上带着那个年代青年人常有的焦虑和热血。 他们聊的不是工资奖金,而是国家的走向。 饭局上,有人问了一句:“你说,总理临终会不会有遗言?”这句话像一颗石子丢进静水,砸出了波纹。没人笑,也没人转移话题,反而开始接着往下说。 议论来议论去,话题停不下来了。 年轻人脑子快、笔头也快,散席之后,其中一个叫李君旭的,就动手写了。 他不是随便胡编,而是先查了不少资料:任弼时追悼会的致词、胡志明遗嘱的语气,甚至翻了总理生前的讲话记录。 他很认真,像在写一封真正要送到历史档案馆的信。 两页纸,字斟句酌,感情饱满。 话语中有托付,有回顾,有忧虑,更有希望。 他提到邓,说他“贯彻主席三项指示很坚决”,也写到毛主席,表达“不能为主席分担更多工作”的歉意。 甚至还留了个短条给邓颖超,说“你一定经受得住”。 这份写出来的“总理遗言”,没有任何官方印章,也没有标题。 但当几个朋友聚在阁楼里看完后,没有人质疑真假。 他们的第一反应是:这话听着太像了,跟我们那天聊的简直一模一样。于是开始传抄。有人用钢笔一字一句抄下来,有人带去单位传给同事,有人干脆背下来讲给别人听。 就这样,它从一个阁楼,流出了小区,流进了工厂、医院、营房,直到传到全国各地。 最远的一份甚至到了军用机场,有飞行员拿着这封“遗言”问休假的女军医苏承业:“你爸是苏振华,知道总理的事多,你帮我们打听下,这遗言是真的吗?”人都已经信了,不信不行,那种口吻、那种内容,太像一个真正的国家掌舵者在最后时刻的心声。 人们传得越快,信得越真。 可是没过多久,风向就变了。 公安部接到上头通知,追查“政治谣言”。“总理遗言”这事一下子从百姓自发悼念的“善意表达”,变成了“反革命文字案”。 杭州是源头,汽轮机厂最先被盯上。 李君旭最先被带走,那时候他还在上班,几个带枪的人直接闯进车间,当场喊他名字,掏出手令,说他“涉嫌伪造中央机密文书”。 这一抓,后面的人也就跟着倒霉了。 狗肉聚会那天在场的瓜子、阿斗、大耳朵,全被列入专案组的调查名单。 家里被抄,书架翻烂,连花盆土都要倒出来查有没有夹带手稿。瓜子的姐姐、妹妹、连恋爱中的对象都被牵连,只因为有一封信里提到“阿胖”——而阿胖的父亲是浙江省委的副书记。 他们怀疑这是有背景、有组织的造谣行动。 人一个个被抓进去了,关进了北京的政法干校,另一些软禁在天目山的留椿屋。 听着像风景区,实际上是临时监押点。 这事连中央都震动了,有高层说“儿子背后有老子”,意思是这些青年干的是大事,不可能没后台。 抓进去后,有人开始绝食,有人试图自残,有人怕到梦游。 大耳朵割过手腕,血流了一地,捡回一命。蛐蛐开始吃安眠药,每天失眠得快疯了。瓜子始终没承认自己参与写稿,但因为人脉广,主意多,被定性为“幕后主谋”。 他们成了一个个活着的“政治尾巴”,暂时不会被处理,但也不会轻易放出。 这一拖就拖到了1976年10月。 风向又一次扭转,那些被关押的人开始被“有序释放”。 瓜子的爸爸被安排去八达岭观光,吃烤鸭,不知道算不算某种形式的道歉。而瓜子和蛐蛐,一直没放。有人劝他们“签个字就能走”,瓜子冷冷地在审查结论上写了一句:“我保留向华主席申诉的权利。” 他们最终是出来了。 瓜子原是电工,调去煤场干体力活。蛐蛐回了汽轮机厂,厂里书记挺照顾他,还让他当团委书记。说实话,大家都敬他,觉得他敢说话,有担当。他后来去了《浙江日报》,当评论员,写文章写得很有水准,再调到《东方青年》当主编。风头挺猛,前途无量。 只是,他的身体慢慢垮了。药瘾上身,幻觉频发。 有一回他自己翻进天窗,第二天醒来一脸懵。 开水房两只暖壶一起摔碎,他连怎么摔的都不知道。再查,颅内出血,动了开颅手术。 术后人就瘫了。 结果一躺就躺了二十年,2014年冬天,他走了。