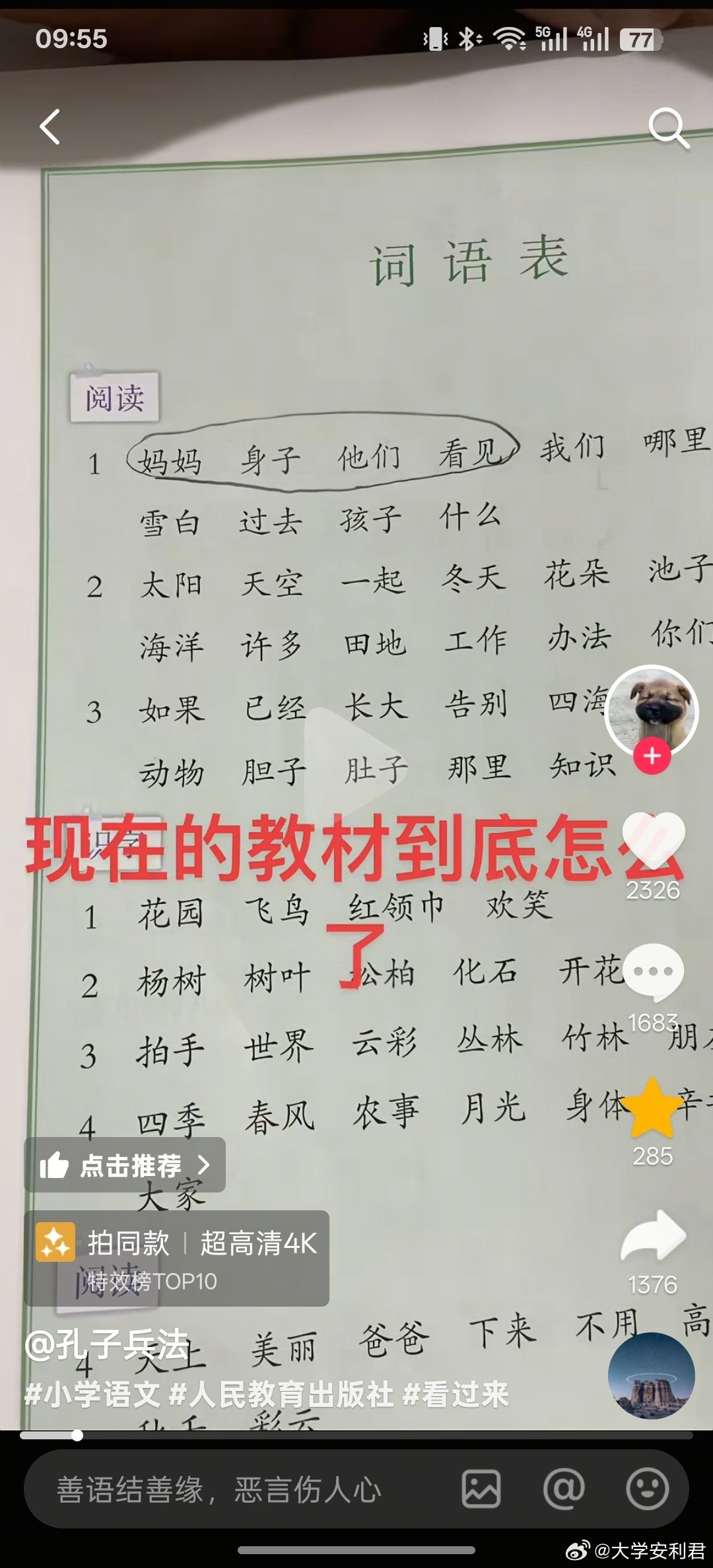

他叫彭帮怀,“毒教材”吹哨第一人,在教材纠错苦缠14年,22场官司,一次都没有赢过,但仍旧初心不改,被誉为教科书的守护者,更是我们心中的英雄。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 彭帮怀是河南一名普通的乡村语文教师,个子不高,戴着厚厚的近视眼镜,一次批改作文时,他注意到有学生在标点符号的使用上出现了明显的错误,却信心十足地坚持自己是按照课本上的写法。 那一刻,他的职业敏感让他感到不安,他翻开教材核对,发现确实与学生所说一致,这不是学生的疏忽,而是印在教材上的内容本身存在问题。 出于职业责任,他开始仔细查阅教材,起初只是几处不规范的标点,随着翻阅深入,他在多家出版社的小学教材中发现了错别字、病句、逻辑混乱等问题,数量远超预期。 小学阶段是孩子认知与表达的启蒙时期,这些纰漏不仅会误导学生的语言习惯,还会在潜移默化中影响他们的判断标准,每一次记录错误,他都感到一种深深的忧虑。 他将问题整理成清单,寄送给出版社与教育主管部门,希望能够得到关注,寄出的信件多数杳无音讯,少数回复也只是泛泛的应付,身边的同事有的劝他不要多管闲事,有的暗示这类问题无力改变。 部分家长甚至质疑他的教学水平,认为他是在无事生非,他在心里清楚,这是对教育质量的底线考验,如果退让一步,错误就会被默认为正确。 在多次沟通无果后,他决定走法律途径,他研究教材的商品属性,从产品质量的角度提出诉求,并以退还教材费用作为突破口,才让法院同意立案。 自此,他开始了与多家出版社的法庭交锋,面对庞大的出版机构,他的每一次举证都显得微不足道,二十二场官司,结果都是败诉,判决书上反复出现“经过权威审定”“符合规范”等理由,但这并没有动摇他的决心。 在这个过程中,家庭压力渐渐显现,诉讼与调查耗费了大量时间与金钱,家中经济一度紧张,妻子曾经对他的执念感到不解,认为这些官司消耗了本该用于生活的资源。 等到儿子升入初中,他在新版教材中依旧发现了新的问题,这让他更加确信,自己不能停下,他的坚持不仅关乎职业信念,也是父亲对孩子的责任。 媒体在关注教育质量的过程中发现了他的故事,将他形容为“毒教材”吹哨第一人,他手里拎着成摞的教材奔波于法庭与学校之间,成为了社会舆论中的特殊存在。 报道刊发后,一些家长和教师开始主动翻查教材,记录可疑之处并向相关部门反映,人们意识到,课本并非天然正确,质量需要有人去守护。 部分出版社在舆论的压力下修改了已被指出的问题,有的甚至向师生公开致歉,虽然这只是冰山一角,但在他看来,能推动哪怕一丁点的改进,都是值得的。 他的胜利不在于判决结果,而在于社会开始关注教材的准确性和严谨性,他用坚持唤醒了公众对教育根基的警觉。 时间并没有冲淡他的执念,他回到家乡继续任教,每次新学期发下新教材,他都会逐页检查,把发现的可疑之处记录下来。 他还与一些志同道合的教师建立了交流群,分享发现的问题和查证的方法,尽管“毒教材”的阴影在某些教辅和辅助读物中依然存在,他依旧在用自己的方式守望。 他的故事让人看到,哪怕是一个普通教师,也能用长年累月的坚持推动庞大体系的改变,他在十四年的纠错之路上,没有一次在法庭上获胜,却在良知与公众的认可中赢得了另一种意义上的胜利。 他像一位沉默的守门人,站在教育的门口,不容任何有毒的内容渗入孩子的世界,他用自己的执着,为成千上万学生的成长筑起了一道坚固的屏障。 也让更多人明白,守护教育不仅是制度的责任,更是每一位教育者、家长、甚至普通公民的共同使命。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:央广网——彭帮怀为语文教材纠错10年不弃:“教科书的事都是大事”

![因为他最喜欢的是开课解题研习[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/1820977316690417714.jpg?id=0)