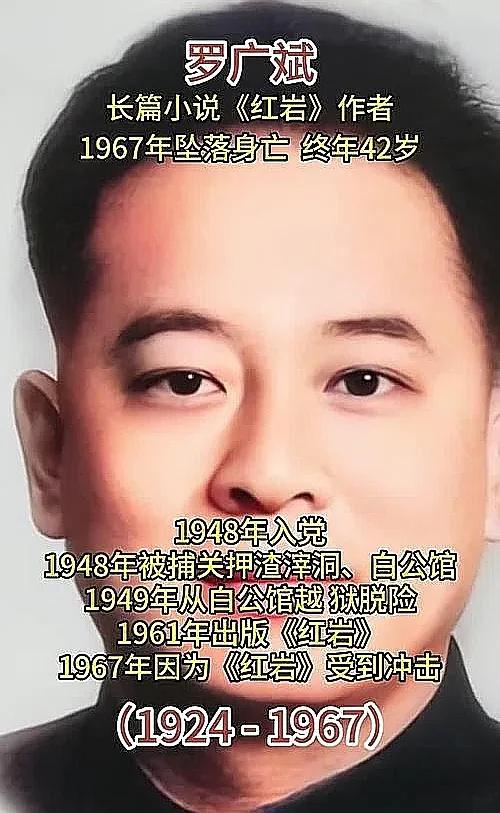

1967年,《红岩》的作者罗广斌从五楼一跃而下,年仅43岁,然而14年后,却有确凿的证据指出:当年他没有自尽,这到底是怎么回事呢? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1967年2月10日,一位年仅四十三岁的作家从重庆一所军校五楼坠下,身亡,他的名字是罗广斌,他的死,迅速被定性为“畏罪自杀”,但这个解释在当时并未止住公众的质疑。 十四年后,一纸平反材料将这场“自杀”的面纱撕开,证实他并未主动结束自己的生命,他的离世,不是脆弱的结果,而是一段信仰与黑暗激烈冲突的终章。 罗广斌的早年并不平凡,1924年,他出生在重庆忠县一个家境优渥的家庭,父亲是秀才出身,母亲也有司法背景,表面的书香门第,却掩盖着封建等级对个人自由的严密管控。 十五岁时,一段与贫家女子的感情遭到家族强烈阻挠,他被强制囚禁三年,那段日子,罗广斌并未屈服,反而在孤独和反思中完成了思想的转变,家族的冷酷和制度的僵化成为他走向革命的催化剂。 1944年,他只身前往昆明,在西南联大附中求学,新环境中,他接触到了前所未有的思想火光,在一系列学生运动中,他逐渐脱去“少爷”身份,成为坚定的进步青年。 “一二·一”运动之后,他投身新闻传播事业,创办壁报,用铅字传递变革呼声,他的名字很快成为特务关注的对象。 1948年,地下组织的联系被叛徒切断,罗广斌身份暴露,一次突袭中,他被捕入狱,囚于渣滓洞与白公馆。 刚入狱时,他曾因家世背景受到优待,但这种怀柔政策未能动摇他的信念,拒绝妥协之后,他遭遇酷刑,几乎每次讯问都以血肉模糊收场,他的父亲曾被特务带来规劝,但他毅然选择返回牢房。 他开始暗中组织难友,缝制红旗,筹划出逃,1949年11月27日,国民党溃败前夕,罗广斌利用与看守长期建立的信任,在枪声四起时带领十九人越狱逃生。 新中国成立后,罗广斌没有走上仕途,他回顾狱中所见所闻,将真实经历与革命理想熔铸进文字中,1958年,他与杨益言开始合作撰写《红岩》。 他们深入田野调查,奔走各地,白天劳动,夜晚写作,稿件一度被批为“描写过于暴力”,他们不断删改,坚持还原历史的真实温度,小说最终出版后广受欢迎,不仅被译为多国语言,还成为革命教育的象征。 然而命运再次骤变,文革爆发后,《红岩》被指为“毒草”,罗广斌的个人身份也遭到清算,他为捍卫作品试图与造反派合作,结果成为各派斗争的牺牲品。 他原本意在保护信仰与创作,却反被卷入风暴中心,身心俱疲,他的处境日益艰难,审查、批斗、监控成为日常,在失去创作平台和人格尊严的双重打击下,他的社会身份几乎被完全抹去。 1967年年初,一则令人震惊的消息在重庆传播:罗广斌从五楼坠下,身亡,他的死被匆匆定为自杀,他的遗体火化迅速完成,亲属甚至未能见最后一面,外界哗然。 熟悉他的人难以接受这个结局,他的坚毅、他在牢狱中不屈的意志、他对理想的执着,完全不符合“畏罪”的形象,他的妻子始终不信他会选择自尽,开始四处奔走申诉。 十余年后,随着政治风向改变,重新调查被提上日程,1982年,官方明确否认“自杀”结论,事实部分得以还原,罗广斌的死亡中存在诸多强制因素,他的信仰与正直,最终未被定罪所玷污。 这场迟到的平反,不仅是为一位作家正名,更是对那个时代千千万万受害者的迟来悼念,罗广斌的一生,始于抵抗命运的叛逆,成于信仰之中的坚守,终于历史阴影下的牺牲。 他的文字点燃了千万人的理想,而他的死亡,则是一代知识分子命运的沉重隐喻,他的尸体或许倒下了,但信仰没有,直到今日,翻开那本《红岩》,依旧能听见他在黑暗中为理想呐喊的声音。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:共产党员网——信仰的力量——红岩英烈纪实