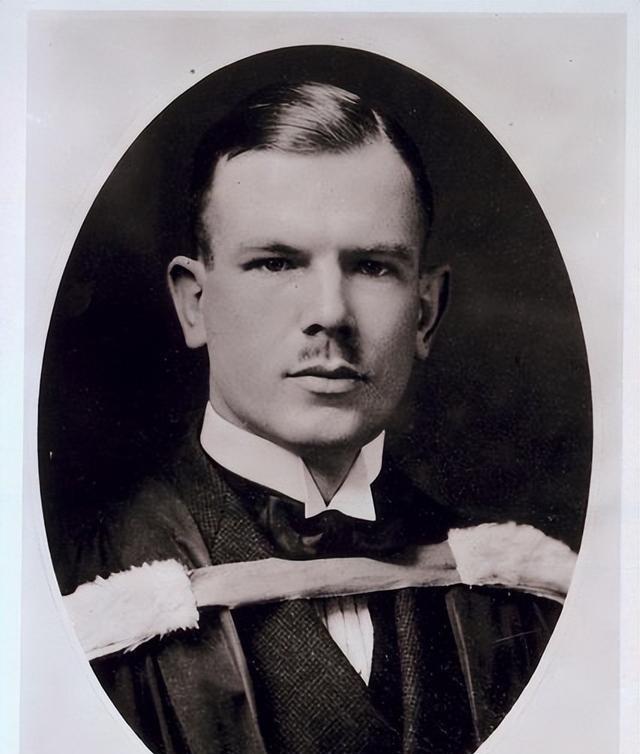

白求恩原来是加拿大一个富人家的浪荡公子哥。整天不务正业,游手好闲!有一回晚上,他在街头闲逛,看到一对失业工人夫妻跟几个子女住在废弃的汽车车厢里,男主人穷困潦倒,身无分文,待子女睡着后,夫妻流泪对视后!男主人毅然点燃了炸药,一家人炸死了!白求恩看到后猛然醒悟,见识到了资本主义社会的罪恶残酷野蛮。 真实的白求恩,比这个故事里的人,要复杂、要深刻,也要酷得多。 说白求恩是富家子弟,沾点边,但说他是“浪荡公子”,那可就跑偏了。他爷爷是加拿大鼎鼎有名的医生,创办了好几所医学院。他爹是个牧师。所以,他家算得上是书香门第,有社会地位,但跟那种挥金如土的顶级富豪,还差着十万八千里。 不过,年轻时的白求恩,确实不是个“乖孩子”。他叛逆、脾气火爆,在大学里也是个风云人物,今天组织个派对,明天就敢跟教授叫板。他更像是一个精力过剩的“天才疯子”。医学上,他天赋异禀,是当时整个北美最牛的胸外科医生之一,发明了十几种手术器械,人称“一把柳叶刀,两种指环钳”。这种人,搁现在,就是那种业务能力强到顶天,但谁也管不了的“大牛”。 所以,他从来就不是个游手好闲的草包,而是一个对技术有洁癖、对权威不感冒的顶尖专家。他看不惯的,首先是医疗领域里的那些不平等。 那到底是什么点醒了他?不是街头那家子虚构的自爆工人,而是他自己得的一场病——肺结核。在那个年代,这病约等于绝症。 作为最顶尖的胸外科医生,他眼睁睁看着自己走向死亡,束手无策。他跟我们普通人一样,也会恐惧,也会绝望。他把自己关在疗养院里,天天琢磨。也正是在这个时候,他看到了太多穷人因为付不起医药费,只能活活等死。 一个顶级的医生,自己得了绝症,周围躺着的,是一群和他同病相怜,却因为贫穷而毫无希望的病友。这种亲身经历的无力感和眼见的社会不公,比任何戏剧性的场面都更能刺痛一个人的灵魂。这才是点燃他内心那捆“炸药”的真正引信。 后来,他冒险在自己身上尝试了当时极具争议的“人工气胸疗法”,奇迹般地活了下来。鬼门关走一遭后,他彻底变了。他不再仅仅满足于做一个手术台上的天才,他开始思考一个更根本的问题:为什么医疗技术进步了,穷人还是看不起病? 他得出的结论很简单,也很超前:医疗应该是公共服务,是人权,而不应该是商品。他开始在加拿大到处奔走,大声疾呼建立全民免费的“社会化医疗”体系。这在当时,可是把资本家和同行们都得罪光了。 让他从一个医疗制度的改革者,彻底转变为一个国际主义战士的,是西班牙内战。 1936年,他义无反顾地跑去了西班牙反法西斯前线。在那儿,他再次发挥了他的“天才疯子”本色。他看到伤员因为失血过多,在送往后方医院的路上就死了,心急如焚。于是,他搞出了一个创举——世界上第一个移动血站。他开着一辆改装的破卡车,把血库直接搬到了离火线最近的地方,把血输给最需要的伤员。这个发明,不知道救了多少人的命。 在西班牙,他看到了法西斯的残暴,也看到了全世界为了理想聚集在一起的战友。他的信仰,在这里淬炼成钢。 所以,当他后来选择来中国时,一点都不突然。对他来说,在中国抗击日本法西斯,和在西班牙抗击德国、意大利法西斯,本质上是一回事——都是为了一个更公平、更正义的世界而战。 到了中国,在晋察冀边区,条件比西班牙差远了。没有像样的手术室,他就把庙改成病房;没有电,他就用煤油灯甚至蜡烛照明;没有器械,他就自己动手造。他工作起来是真的“不要命”,连续做几十个小时的手术是家常便饭。 毛泽东那篇《纪念白求恩》,我们从小都会背。里面那句“一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人”,可以说是对他一生最精准的概括。 但这种高尚,不是被炸药“炸”出来的突变。它是一个顶尖医生对自己职业的极致追求,是一个肺结核病人在生死边缘的彻悟,是一个理想主义者在战火中的不断洗礼,最终沉淀下来的结果。他的转变,有迹可循,逻辑清晰,充满了人格的魅力。 回头看标题。那个“浪荡公子顿悟”的故事,虽然够爽,但是把白求恩这个人给“讲小了”,也“讲假了”。 真实的白求恩,他的伟大,恰恰在于他不是一个被神话的符号。他是一个有血有肉、有脾气、有天赋、也有过迷茫的“人”。他的觉醒,源自于对自己专业领域的反思,对自己亲身苦难的感悟,以及对人类共同命运的深切同情。

KL

一个充满博爱、有理想的伟大的国际战士!

foxwu

和阳早寒春的出身几乎一毛一样