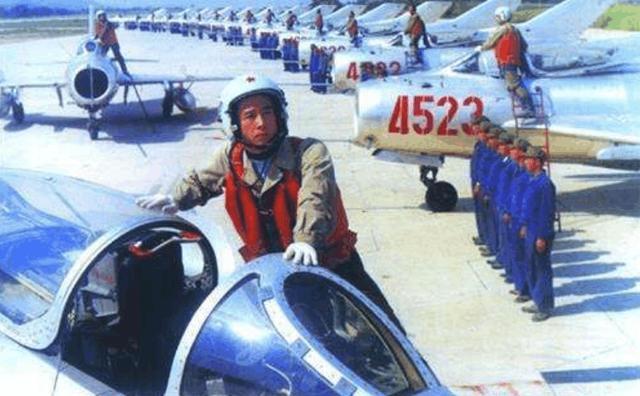

1990年8月,一个中午,一架原本应该执行训练任务的歼‑6战机突然偏离航线,沿着中苏边境直线飞行,直插苏联远东领空。驾驶舱里的飞行员叫王宝玉。他没有受命,也没遭遇故障,是他自己决定飞这趟航线。他单人单机,目标明确,从起飞那一刻起,所有的程序、规则、忠诚、身份,全都被他抛在了身后。 这是一次叛逃。他计划周密,蓄谋已久。苏联克涅维契军用机场的塔台根本没意识到这架战机的意图,直到它轰隆隆降落在跑道上,士兵才反应过来。紧急警报响起,防空系统开始调动,士兵包围飞机,枪口对准驾驶舱。王宝玉没有抵抗,举手下机,神情平静。他在等待对方承认他的身份,更等待传说中“自由世界”的来接他。 可接下来发生的事,比他预料的还要复杂。 苏联人把他扣押起来,不让他联系外界,说是“保护”,实际是全面控制。他被转移、被隔离,随后被蒙上眼罩,塞进一架飞机。耳边传来引擎声,他以为自己即将前往美国。他想象着大洋彼岸的接待仪式,媒体、政客、自由的宣言,甚至未来的新身份。 可飞机停下之后,他摘下眼罩,眼前的景象让他震惊。不是纽约,也不是华盛顿。他站在中国的土地上,面前全是中国军人。他没去成美国,而是被送回了祖国。 这一切,是他完全没想到的。 王宝玉的故事从来就不简单。他不是被冤枉的,也不是一时冲动。他是个成绩出众的飞行员,背景清白,思想也曾被评为“先进”。可他骨子里藏着一种极强的自尊和敏感。他受不了落后、拒绝被忽视,更不能接受一次次升迁无果。 早年进入部队时,他表现得几乎无可挑剔。技术扎实、理论过硬,飞行训练里成绩名列前茅。可越是接触体制,他越感觉束缚。他觉得自己被低估,被架空。哪怕成为党员,也没能获得理想中的地位。他向上级申请妻子随军,被拒。他申请调岗,被拖。他开始失落、焦虑,逐渐沉入一种“全世界都误解我”的心理。 这种情绪积压多年。直到某次,他发现有前苏联飞行员叛逃被美方接收,并在西方生活优渥。他开始认真研究这条路。他偷偷查地图,分析边境气流,模拟飞行航线,甚至背下苏联机场的位置。他知道,一旦出发,就没有回头。 而他确实出发了。 那天,他从中国空军某基地起飞,起初一切如常。指挥塔未曾察觉异样。可过了十分钟,战机突然偏离航线,直接转向东北。他在机舱里完成了一次极限操控,掠过边境,一头扎入苏联领空。几十分钟后,飞机落地,消息震动中苏高层。 苏联方面一开始表现得颇为合作。他们没有将王宝玉当作囚犯处理,而是将他带往秘密地点隔离。对外界封锁消息,私下却迅速与中国展开交涉。那时候,正值苏联风雨飘摇之际,外交格局变化微妙。他们不想为一个飞行员引爆一场不必要的外交危机。 王宝玉还沉浸在自己的“新世界”想象中。直到他被带上飞机,还以为目的地是西方。他不知道的是,中苏两国外长已在哈尔滨秘密碰头,快速达成引渡协议。苏联在表面保持沉默,实则悄悄交人。他的叛逃计划,到这里戛然而止。 回国后,结局毫无悬念。他被开除军籍、党籍,军事法庭以“叛国罪”判处死刑,缓期两年执行。终身剥夺政治权利,永久监禁。 他没有为国家带来情报损失,飞机也未被剖解泄密。但他的行为本身,就已经足以定义为叛国。在国家眼中,他不是受害者,是自毁前程的罪人。 这起事件也被视为新中国最后一次飞行员叛逃。之后,空军系统展开了一次全面清查与制度重塑。对飞行员的心理监控机制更严密,训练与政治审查双重加强,飞行计划审批更复杂,随意调飞不再可能。 很多人说,王宝玉是因为理想破灭。但理想从来不是单方面的选择。忠诚,也从不是靠孤勇换来的奖赏。一个人可以有抱负、有追求,但如果把个人意志凌驾于集体制度之上,走到极端,最终只会掉入自己设下的陷阱。 他曾以为,西方就是答案。可当他重返祖国,面对的却是法律,是后果,是代价。 而这一切,都始于他在空中拨下那个方向盘的那一刻。从那一刻起,他就已经飞离了理想,也飞离了现实。 这段叛逃故事没有英雄,也没有传奇,只有警醒。对制度,对信任,对忠诚,对那个年代的飞行员,更对每一个自以为能绕过时代的人。