1034年,年过半百的北宋才子柳永第十五次落榜,正蹲在汴京街头唉声叹气时,忽然被礼部差役叫住,说朝廷开恩,对他们这类年过五十,屡试不第者,有特殊的恩典。 柳永猛地抬头,手里攥着的皱巴巴的准考证差点被指节掐破。他望着差役身上那件半旧的青色公服,喉结滚了滚,没敢信。打十五岁第一次揣着笔墨进考场,春去秋来四十载,他见过太多放榜时的哭嚎,也数过自己考卷上被朱笔圈出的错处,早把"恩典"二字从字典里抠出去了。 差役见他发愣,不耐烦地咂咂嘴:"还愣着?官家新下的旨,五十以上进士科落第者,特赐'同进士出身'。赶紧跟我去礼部画押,过了这村没这店。" 柳永跟着差役穿过喧闹的御街,脚底像踩着棉花。路边酒肆里飘来《雨霖铃》的调子,是他二十年前写的词,如今连挑夫都能哼上两句。他忽然想起年轻时在秦楼楚馆里,那些歌伎捧着他的词稿,眼里闪着光说"柳七郎定能金榜题名"。那时他信,觉得凭着笔下锦绣,迟早能让朝堂上的衮衮诸公刮目相看。 礼部衙门外,已经聚了十几个和他差不多年纪的举子。有个须发皆白的老汉正蹲在墙根抹眼泪,怀里揣着用锦缎包了又包的诗集。柳永认得他,那是山东的李秀才,比自己还多落榜三次,去年冬天听说在客栈里冻病了,没想到今天也来了。 "柳屯田,你也来了?"有人拍他肩膀。是当年同科应试的王三郎,如今眼角的皱纹能夹死蚊子,"早知有这恩典,何必熬到头发都白了。" 柳永扯了扯嘴角没说话。他想起景祐元年那次落榜,考官把他的卷子扔在地上,骂他"浮艳虚华,伤风败俗"。那些年他写的"忍把浮名,换了浅斟低唱",成了朝堂攻击他的靶子。可他不服,词难道非要写"先天下之忧而忧"才算正经?歌伎的眼泪、离人的愁绪,就配不上笔墨? 画押的时候,礼部侍郎盯着他的名字看了半晌,忽然叹口气:"耆卿啊,你这词名满天下,何苦非要挤这独木桥。" 柳永笔尖一顿,墨滴在纸上晕开个小团。他想起三十岁那年,父亲在病榻上攥着他的手说"咱家世代读书,不能到你这儿断了功名"。那时他跪在床前,把"功名"二字嚼得比黄连还苦。 领了"同进士出身"的文书出来,日头已经偏西。汴京的街景忽然变得陌生,那些曾让他写下"市列珠玑,户盈罗绮"的繁华,此刻看在眼里只剩恍惚。有个穿红裙的歌伎从对面酒楼探出头,看见他手里的文书,惊喜地喊:"柳七郎高中了!" 周围瞬间围拢来一群人,有相熟的歌伎,有常去的酒肆老板,还有素不相识的路人。有人往他手里塞花,有人拉着他要去庆祝,喧闹声里,柳永忽然鼻子一酸。他这一辈子,写了无数悲欢离合,到头来,自己的眼泪竟比笔下任何词句都要滚烫。 后来他被派去睦州做推官,赴任那天,汴京的歌伎们自发来送他。码头上,画舫连绵,有人弹起琵琶,唱的还是他那首《雨霖铃》。柳永站在船头,望着渐远的汴京城,忽然明白,所谓功名,不过是穿在身上的官服,而那些被斥为"浮艳"的词句,才是刻在骨头上的生命。 这场迟来的恩典,终究没能让柳永在官场上留下多少痕迹。他后来辗转各地做了几任小官,六十五岁那年病逝于润州。据说他去世时一贫如洗,是江南的歌伎们凑钱为他安葬。每年清明,都有歌伎乘船去他坟前祭奠,人称"吊柳会"。 历史总是热衷于记录帝王将相的丰功伟绩,却常常忽略那些在时代缝隙里认真生活的人。柳永的十五次落榜,一次得官,看似是个人的悲喜,实则藏着一个时代的褶皱——当科举制度成为衡量人才的唯一标尺,有多少才华,注定要在"落榜"的标签下蒙尘?而那些冲破礼教束缚,直抵人心的文字,又何尝不是另一种形式的"金榜题名"?

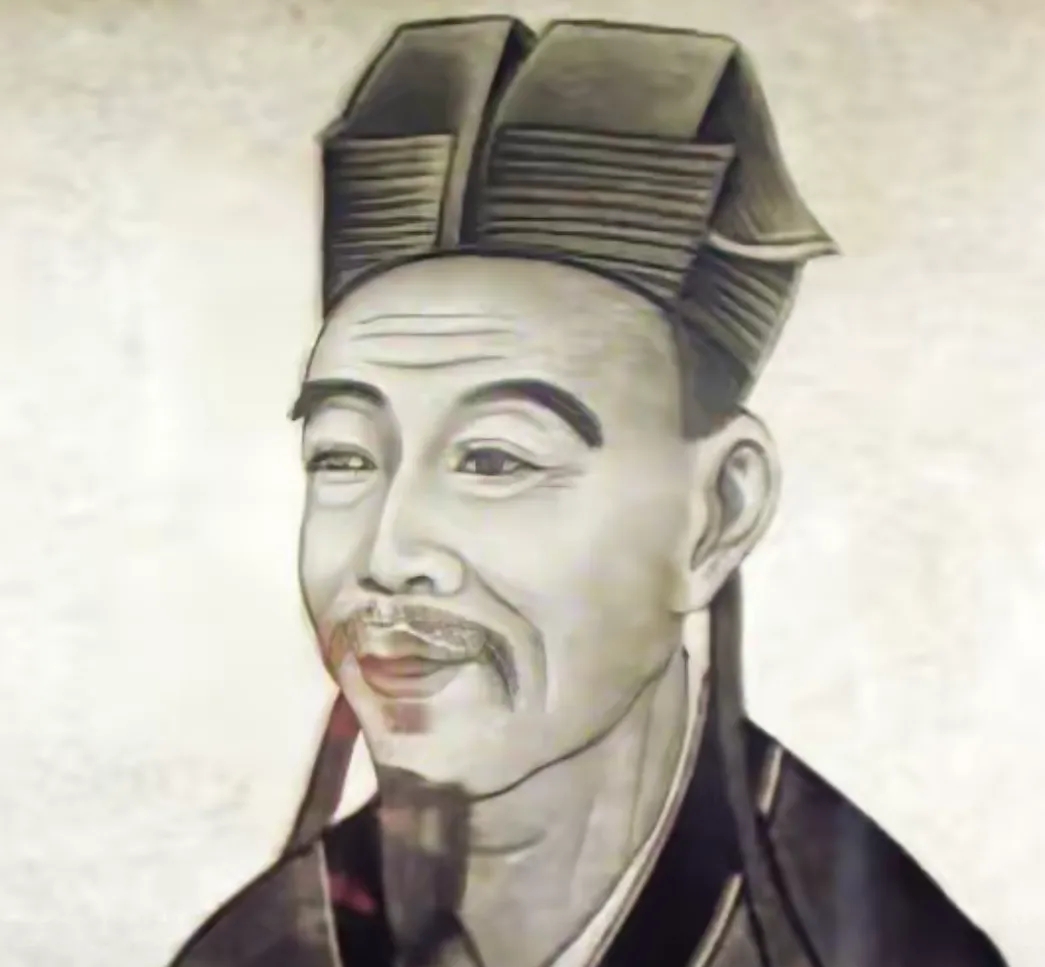

耶律大石

天皇巨星中的天皇巨星,就这种水平还当啥官啊,留恋花丛算了

用户34xxx25 回复 08-06 08:25

留恋花丛是因为不仕,文人金榜题名比什么都重要……

天下星星

我记得有说是柳永喜欢写艳词,不知怎么的还讽刺了当官还是朝廷,结果惹恼了皇帝,就不给他做官,让他继续写艳词[捂脸哭]

胡子vape

考中的毕竟是极少数.失意者的表达才能深入人心.春风得意马蹄疾的心态又有几人体会过呢.柳永如果一次就中.肯定不会有那些勾栏瓦舍的蝶恋花之作了

苏米

"指节掐破,喉节打滚"此类笔法是最近Ai的最爱[哭着笑]

用户10xxx50

悔把浮名,换了浅吟低唱。 幸把浮名,换了浅吟低唱。

gg

如果生在当代,凭着版权费就可以潇洒一辈子了!

你卖我买nnn

这版权费就能成富户。

小五

胡说八道