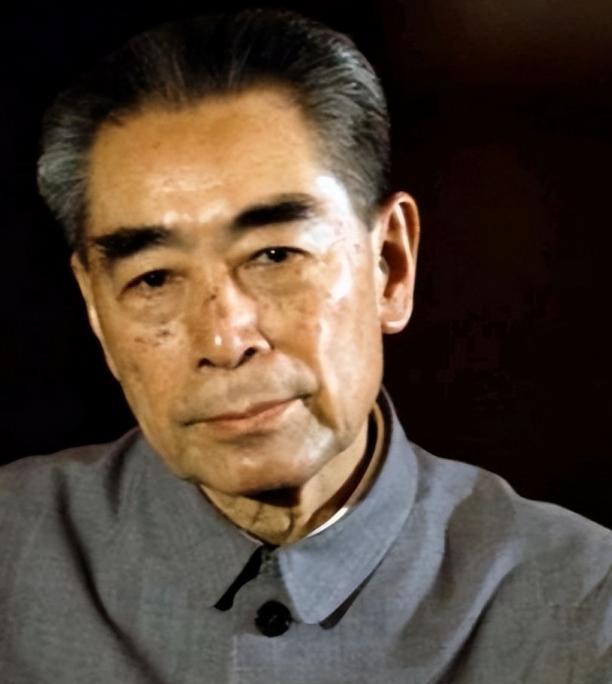

1976 年,周总理逝世后,由韩宗琦负责为其穿寿衣,可当韩宗琦接过卫士们递过来的寿衣后顿时生气了:“你们这是什么意思?你们想干什么?怎么拿来这样的衣服?为什么不做新的? 你们跟总理那么多年,你们对得起他吗?” 北京医院太平间的白炽灯透着冷光,韩宗琦的声音在空旷的房间里回荡。他捏着那件灰中山装的袖口,指腹抚过磨出的毛边。 那是反复浆洗后布料失去韧性的痕迹,领口处拼接的补丁针脚细密,显然是邓颖超亲手缝补的。 作为给总理看了二十多年牙的医生,他见过总理办公室里打着补丁的座椅套,见过搪瓷杯上磕掉的瓷片,却没想过这位大国总理临终时,连件体面的寿衣都没有。 卫士小田红着眼圈递过另一个布包,里面是件洗得发白的衬衣,领口换过三次衬布。 “韩医生,这是总理最整齐的一套了。” 他声音发颤,“总理生前交代过,身后事一切从简,衣服就穿平时的,别浪费。” 韩宗琦猛地想起上个月给总理检查口腔时,老人刚从政治局会议赶来,袖口沾着墨迹,他随口提了句 “该换件新的了”。 总理笑着摆手:“还能穿,补补就好。” 那时总理的手已经有些抖,却还在批阅文件的间隙,自己缝补袜子上的破洞。 朱殿华握着剃刀走进来时,韩宗琦正蹲在地上抹眼泪。这位给总理理了二十多年发的老师傅,此刻手指抖得几乎握不住工具。 八个月没好好理发,总理的头发已经花白,胡须纠结着,藏着病中蜡黄的肤色。肥皂水打了三遍,朱殿华才敢让刀锋贴上皮肤,每一下都轻得像羽毛拂过。 “总理总说,头发别留太长,省得浪费发胶。” 他哽咽着说,“上次来理发,他还问我家里孩子上学的事,嘱咐我有困难就找组织。” 剃到鬓角时,他看见总理耳后那块常年贴膏药的地方,皮肤已经薄得透光 —— 那是战争年代留下的旧伤,疼起来整夜睡不着,却从不让身边人声张。 凌晨三点,太平间的门被轻轻推开,邓颖超扶着门框站在门口。她手里拿着块旧手表,表带的皮革磨得发亮,指针停在 9 时 57 分。 “这是恩来昨晚停表前戴着的。” 她把表放在总理枕边,声音平静却带着掩不住的沙哑,“他总说,时间要省着用,别虚度。” 韩宗琦这才注意到,总理手腕上还留着表带勒出的浅痕,那是常年戴表留下的印记,就像他办公桌上那盏台灯,永远比别人亮得早、熄得晚。 天亮时,灵车缓缓驶出北京医院。韩宗琦站在二楼窗口,看见长安街上挤满了人。 寒风里,百万群众举着白花,从东单一直排到八宝山,有人举着 “周总理永垂不朽” 的牌子,有人捧着自家种的海棠花 —— 那是西花厅里总理最爱的花。 灵车经过时,哭声像潮水般漫过来,连汽车喇叭都压不住。韩宗琦突然想起总理生前常说的话:“我是人民的总理,要为人民服务到老。” 此刻他才懂,为什么这位穿着旧衣的老人,能让整个民族为他落泪。 后来韩宗琦在整理总理遗物时,发现衣柜最底层压着件新中山装,是 1972 年尼克松访华时做的,只穿过一次。 旁边压着张纸条,是总理的笔迹:“留给更需要的同志。” 他突然明白,总理不是没有新衣服,只是把所有体面和宽裕,都留给了别人。 那件引发争执的旧中山装最终还是穿在了总理身上,连同那颗用了二十多年的纽扣,一起化作了八宝山的青烟。 许多年后,韩宗琦总会给孙子讲起那个清晨。他说,总理的寿衣虽然旧,却比任何华服都更有分量。 因为那上面缝着一个共产党人的初心 —— 不是穿得多体面,而是活得有多实在。 参考来源:人民网-中国共产党新闻网《周恩来逝世前后的日子(下)》