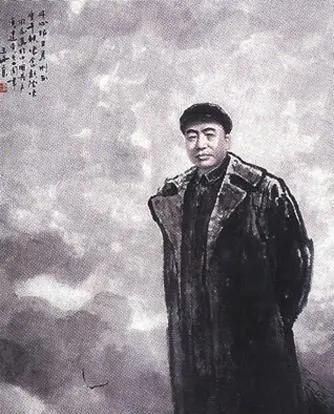

1898 年谭嗣同遇害,高官父亲为防儿媳悲痛自杀,用了一个 “狠招” 1898 年,北京宣武门外的菜市口刑场上,秋风卷着血腥气掠过人群。谭嗣同穿着囚服,目光坚定地望向天际,在 “有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉快哉” 的呐喊声中,结束了年仅 33 岁的生命。这一天,远在湖南的谭府,他的妻子李闰听到消息后,当场昏厥过去。 李闰与谭嗣同的缘分始于年少。两家同为湖南官宦世家,父辈交情深厚,早早为他们定下婚约。不同于旧时许多无爱婚姻,这对年轻人在相处中生出了知己般的情谊。 李闰自幼饱读诗书,沉静温柔却有主见;谭嗣同英气勃发,胸怀天下。婚后他们共读书、同咏诗,谭嗣同为她手书《心经》时,还悄悄将她的名字藏在笔画里,这份默契让平淡的日子充满温情。 可惜命运弄人,他们唯一的孩子三岁时夭折,此后再未生育。夫妻俩相拥着埋葬孩子时,谭嗣同握着李闰的手说:“我们还有更重要的事要做。” 那时他已投身维新变法,常常彻夜不眠地撰写文章、筹划新政,李闰总是默默为他温着茶,在灯下等他归来。她懂他的理想,也支持他的选择,却没料到这理想会让他付出生命的代价。 戊戌变法失败的消息传来时,李闰正在家中整理丈夫的书稿。当 “谭嗣同被判斩立决” 的消息随着急促的脚步声传入耳中,她手中的书卷 “啪嗒” 掉在地上,整个人如遭雷击。菜市口刑场的风声仿佛穿透千里,直吹得她心口破了个大洞,当场仰身栽倒。 醒来后,李闰像是被抽去了灵魂。她抱着谭嗣同的旧衣,整日坐在窗边一动不动,不食不眠,不梳不洗。往日沉静的眼眸空洞无神,短短几日,原本丰润的脸颊便凹陷下去,头发也白了大半。谭府上下都看在眼里,急在心里 —— 这位少夫人分明是抱着必死的念头,要随夫君而去。 谭继洵看着儿媳这般模样,老泪纵横。他曾任湖广总督,手握重兵,却救不了儿子的命,如今连儿媳都要保不住了。他知道李闰性情刚烈,认定的事九牛难回,寻常劝慰根本无用。那个深夜,他坐在李闰门外,听着里面压抑的呜咽声,终于下定决心 —— 要用最 “狠” 的办法拉她回来。 第二天一早,谭继洵推开李闰的房门,看着形容枯槁的儿媳,沉声道:“复生(谭嗣同字)已去,但谭家不能再没了你。” 见李闰毫无反应,他当即下令:“把少夫人的东西都搬到厅次右边的偏房去。” 李闰猛地抬头,眼中闪过一丝错愕。那间卧房是她与谭嗣同的婚房,满是两人共同生活的痕迹。迁离卧房,在旧时对寡妇而言是极大的 “越礼”,可谭继洵态度坚决,家丁们不敢怠慢,很快便将东西搬空。李闰看着空荡荡的房间,眼泪终于决堤,却也隐隐明白公公的用意。 更 “狠” 的还在后面。三日后,谭继洵将一个怯生生的小男孩领到李闰面前,语气不容置疑:“这是你二哥的儿子传炜,从今日起,过继给你和复生做儿子。” 他指着孩子,一字一句道:“你活着,不仅是为自己,更是为了让他知道,他的父亲是个英雄。” 这句话如惊雷般炸响在李闰心中。她望着孩子酷似谭嗣同的眉眼,浑身剧烈颤抖。是啊,她不能死。夫君用生命点燃的变法之火不能熄灭,谭家的血脉需要延续,这个孩子更需要抚养。她 “扑通” 跪倒在地,对着谭继洵重重磕了个头,泣不成声:“儿媳明白爹爹的苦心了。” 从那天起,李闰像是换了个人。她搬出偏房,重新打理起家事。谭继洵被革职后家境中落,她便将老宅改造成客栈,亲自下厨记账,用微薄的收入补贴家用。夜里,她在灯下教谭传炜读书,给他讲谭嗣同的故事,把夫君的理想一点点种进孩子心里。 她还拾起谭嗣同未竟的事业,捐出积蓄在乡中佛寺创办女学堂。面对 “寡妇折腾” 的议论,她毫不在意,亲自教贫寒人家的女孩读书写字,告诉她们:“书能改命,笔能护身。” 后来她又成立 “育英局”,救助被遗弃的女婴,用柔弱的肩膀扛起了一份沉甸甸的责任。 多年后,谭传炜长大成人,将父亲的事迹代代相传。李闰活到 75 岁高龄,临终前她取出谭嗣同手书的《心经》,上面藏着的名字早已被摩挲得模糊。