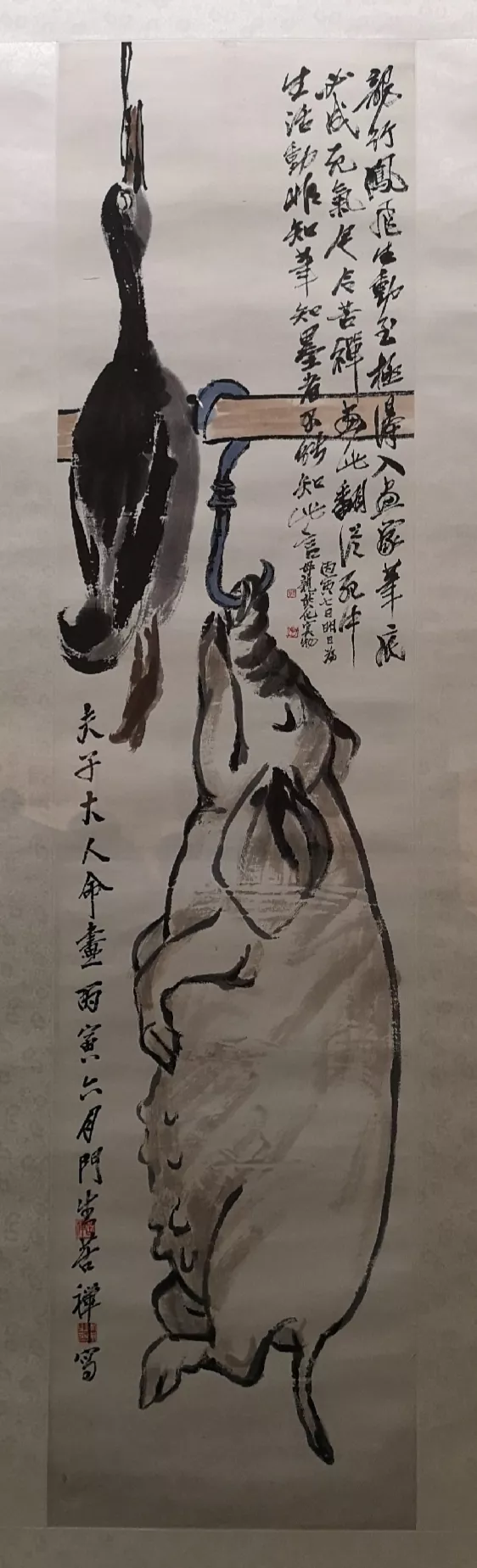

1926年齐母病逝。齐白石让27岁的李苦禅画了猪和鸭子予备烧掉祭祀母亲;谁知在齐去世后,在他锁的大木箱底发现了这幅画,当时非但没烧,齐还题了长跋,视为至宝珍藏。

那年,他在北京收到湖南老家的消息,得知母亲去世了,那时候正赶上兵荒马乱的年月,从北平到湘潭千里迢迢,路上全是军阀混战,五十六岁的画家急得团团转,可实在没法赶回去奔丧。

按湖南老家的规矩,亲人去世要摆三牲祭品,齐白石蹲在跨车胡同的画室里抽旱烟,烟锅子磕在砚台上"咔咔"响。

他盯着案头裁剩的宣纸角,突然拍着大腿站起来——人回不去,画些祭品烧给母亲,也算是尽孝心了。

这事儿得找最靠谱的徒弟,二十七岁的李苦禅刚拜师三年,平时在国立艺专半工半读,晚上拉洋车挣饭钱。

齐老头把他叫到跟前,让他画幅猪鸭图,李苦禅当时心里"咯噔"一下,祭品画讲究形似神不散,既要端正又不能死板,这可比画活物难多了。

小伙子把自己关在煤渣胡同的出租屋里三天,房东老太太记得清楚,那几日李家窗户纸透出来的煤油灯光,整宿整宿地亮着。

李苦禅把平日里观察的野猪、家猪画了十几稿,最后选定用中锋勾勒猪脊背,侧锋皴擦出鸭掌蹼, 宣纸上的黑猪白鸭明明趴着不动,看着却像刚宰杀完还带着热气。

齐白石展开画轴时,右手不自觉地摸向腰间那串铜钥匙,原本预备烧画的黄表纸还搁在条案上,可他的眼神粘在画上挪不开了。

画里的黑猪四蹄蜷着,眼皮耷拉却不显僵直;白鸭脖颈低垂,绒毛根根分明,最绝的是鸭掌底下的几点淡墨,活脱脱像刚从泥塘里拔出来的。

老头儿转身从樟木箱底翻出珍藏的朱砂印泥,在画纸右上角重重按下"白石门下"的印章,原先说好要烧的画,就这么被他锁进后院正房屋的大木箱里。

那箱子是前清留下来的老物件,铜锁上雕着五福捧寿的花纹,钥匙常年拴在齐白石裤腰带上。

这事儿除了师徒俩,家里厨子、门房都不知道,直到1957年齐白石去世后,北京画院接收遗物时,工作人员在库房里清点出二十三个大木箱。

有个眼尖的办事员发现,最底下那个箱子的底板比别的厚半寸,拿改锥一撬,夹层里掉出个蓝布包,抖开正是那幅《猪鸭祭物图》。

画上齐白石亲笔写的长跋如今还能看清:"苦禅画此,余观之如活物跃然,世人作牲礼多死笔,唯此子通笔墨生气。丙寅冬月,白石老人记。"

北京画院的老保管员说,当年开箱时,宣纸上的朱砂印色鲜亮得晃眼,根本不像藏了三十年的物件。

要说这幅画的精妙处,还得看那鸭子尾巴,李苦禅用淡墨枯笔斜斜扫出三根翎毛,既符合祭品整齐摆放的规矩,又透着股子鲜活劲儿。

这种手法后来被他用在抗战时期的《雄鹰图》里,成了李家画禽鸟的招牌笔法,北京画院2012年办"世纪丹青"大展时,专家用显微镜看过原画,鸭尾部分确实有多次晕染的痕迹,证明当年是下了苦功夫的。

如今这幅画存在恒温恒湿的保险库里,外头罩着防弹玻璃罩。

偶尔有重要外宾参观,讲解员总要停在《猪鸭祭物图》前多说几句。

有回台湾来的老画家看得直抹眼泪,说在旧书上看过这段故事,原以为是民间传说,没想到真迹保存得这么周全。

要说齐白石为啥改了主意,除了惜才,恐怕还藏着当儿子的私心。

老辈人讲究"事死如事生",烧掉的祭品终究成了灰,留着这幅画,就像把对母亲的念想具象化了。

后来齐白石画《迟迟钟鼓图》,在寺院钟楼旁添了两只溜达的肥鸭,多少带着当年那幅祭品画的影子。

北京画院研究室主任吕晓曾在《齐白石研究》第七辑里写过,现存齐氏遗物中,带夹层的箱子只此一件。

木工师傅验证过,夹层用的是老樟木,防虫防蛀,可见当初就是打算长久保存的,箱底还垫着当年北平荣宝斋包宣纸的牛皮纸,日期模糊写着"丙寅年冬",正好对得上1926年冬天的事。

李苦禅晚年跟学生喝酒时提过这茬,说师父当年塞给他两块银元当润笔费。

他拿着钱去东四牌楼扯了丈青布,给怀孕的媳妇做了件棉袄,这事儿他记了一辈子,说那棉袄比后来穿的羊皮袄还暖和。