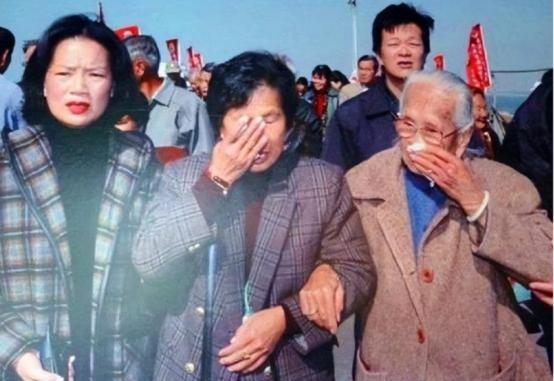

1949年社会局势还不稳定,施宫存夫妇急急忙忙地逃到台湾。由于行程过于匆忙,他们没有来得及将刚刚出生三个月的孩子带走。40年后,施夫人想返回大陆寻找分别多年的儿子,却被儿子无情的拒绝:我不缺娘。 一声”我不缺娘”,击碎了一个母亲四十年的思念。1949年的匆忙撤离,让刚出生三个月的婴儿成了家庭悲剧的开端。当张彩霞历尽千辛万苦找到儿子时,等待她的不是久别重逢的拥抱,而是冷漠的拒绝。这个故事背后,藏着多少不为人知的痛苦? 施宫存是国民党海军的一名军舰负责人,常年在海上生活,直到三十岁才与张彩霞结婚。由于战争原因,夫妻长期分居两地,直到1948年张彩霞才怀孕生子。施宫存为了照顾妻儿,专门请了一位奶妈。 1949年,随着解放战争局势的变化,国民党军队节节败退。施宫存得到上级通知,形势紧张需要做撤离准备。起初,他并没有把这个消息放在心上,夫妻二人继续正常生活。 三个月后,情况急转直下。上级直接下达撤离命令,要求立即转移到台湾。这个通知来得太突然,更要命的是,三个月大的儿子正好生病发烧,根本无法承受长途跋涉的折腾。 面对这个两难选择,施宫存夫妇痛苦地商量了一夜。军令如山,不能延误,但孩子的安危也不能不考虑。无奈之下,他们做出了一个艰难的决定:将孩子暂时托付给奶妈照顾,等到台湾安顿好后再接孩子过去。 1949年,近200万国民党军民撤退到台湾,无数家庭在这场大迁徙中骨肉分离。施宫存夫妇也成了其中的一员,怀着沉重的心情离开了大陆。 到达台湾后,夫妻二人被分配了工作,生活逐渐稳定。他们立即开始联系大陆的奶妈,希望能够接回儿子。最初几个月还能收到一些消息,但随着两岸关系的恶化,所有联系都被切断了。 日子一天天过去,施宫存夫妇在台湾又生了三个女儿。尽管有了新的孩子,但对大陆那个儿子的思念从未停止。张彩霞经常在夜深人静时偷偷流泪,施宫存也变得沉默寡言。多年的思念和愧疚成了他们心中永远的痛。 1970年代末,施宫存因脑血管疾病去世,临终前还在念叨着那个从未见面的儿子。丈夫的离世让张彩霞更加坚定了寻找儿子的决心。 1987年,台湾当局开放两岸探亲。这个消息让张彩霞激动不已,她立即开始办理各种手续,在女儿们的帮助下寻找儿子的下落。经过多方打听,终于获得了一些线索。 1989年,年过六旬的张彩霞踏上了返回大陆的航班。她先是将丈夫的骨灰安葬在青岛的祖坟里,然后根据线索来到一个偏远小镇寻找儿子。 当张彩霞见到那个中年男子时,一眼就认出了他——那张脸与施宫存年轻时如出一辙。她激动得泪流满面,但儿子的反应却冷漠异常。当她说出自己身份时,儿子只是冷冷地回了一句:“我不缺娘。” 通过后续了解,张彩霞才知道儿子这些年的遭遇。奶妈在他们离开后不久就病重去世,临终前将孩子托付给了一个邻居。这个孩子在艰难的环境中长大,承受了太多的苦难。更重要的是,“台属”的身份在那个年代给他带来了不少麻烦和歧视。 或许是因为心中有怨恨,怨恨父母当初的抛弃,儿子始终不愿意接受这份迟来的母爱。他已经习惯了没有父母的生活,也不需要这种让他痛苦的”团聚”。 直到1995年张彩霞在台湾去世,她也没有听到儿子叫过她一声”妈妈”。这成了她生命中最大的遗憾。 这个家庭的悲剧正是1949年那场大迁徙中无数家庭悲剧的缩影。战争带来的不仅是政治上的对立,更是无数普通家庭的骨肉分离。即使后来有了重逢的机会,但时间和距离造成的心灵创伤却很难愈合。 四十年的分离,不是一句道歉就能弥补的。施宫存夫妇的选择或许是当时的无奈,但对那个被留下的孩子来说,这种”无奈”却成了他一生的痛。你觉得在那种情况下,父母的选择是对是错?如果是你,会原谅吗?欢迎留言分享你的看法。