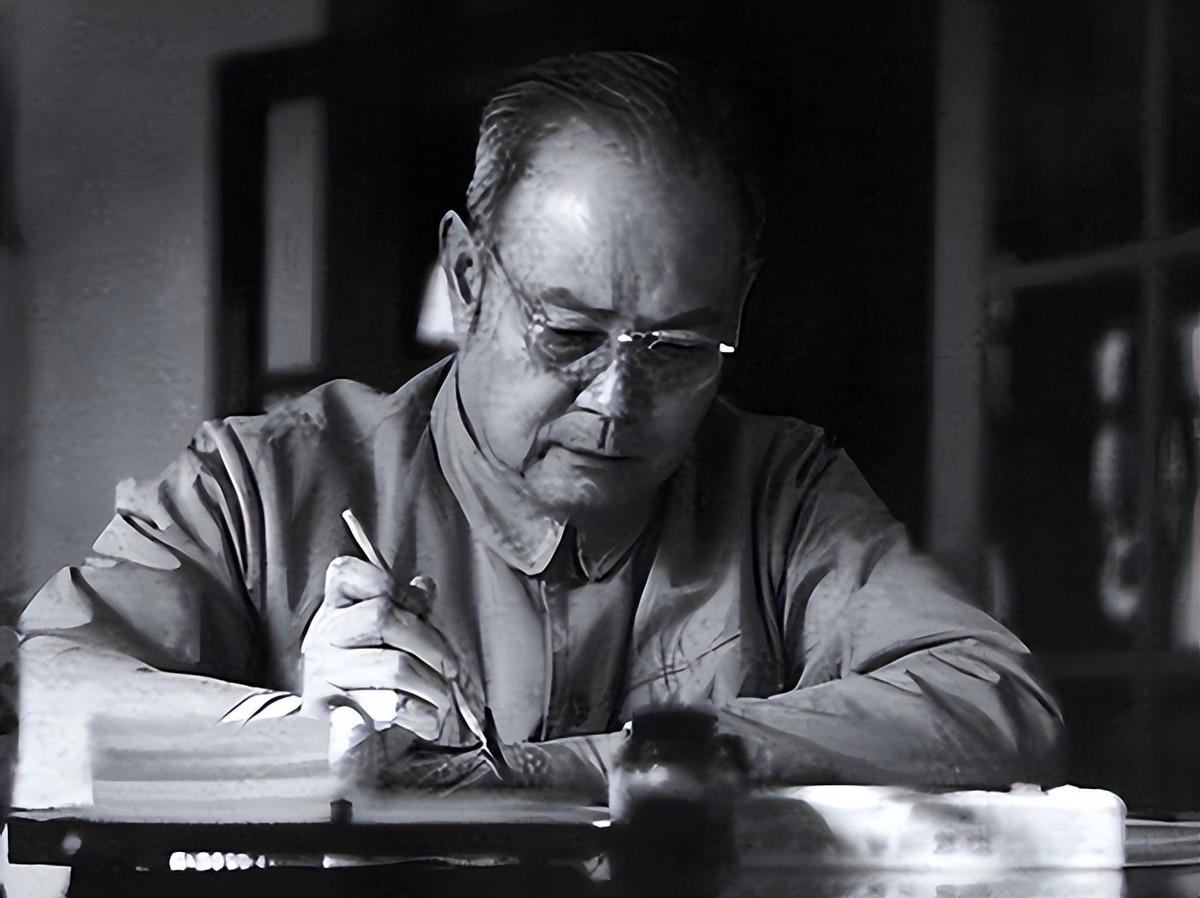

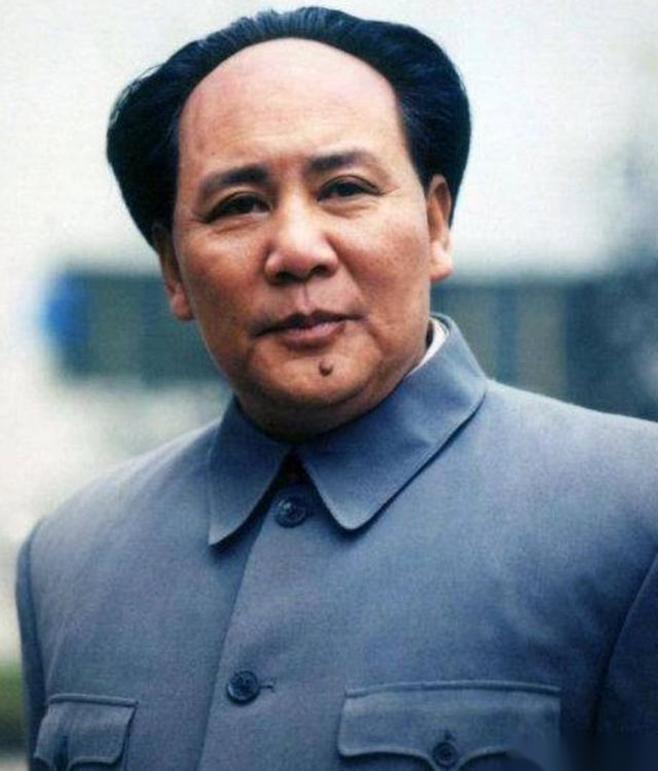

古月追悼会:挽联长达6米,女儿亲吻遗像,300名广州市民自发送行 “2005年7月5日早上六点半,我得赶去殡仪馆,老胡,能陪我吗?”电话那头的战友语气颤抖。彼时广州细雨,门口已聚起长长的人流,几位退役老兵端着花篮站得笔直,他们说:这一次不是为首长值勤,而是为“老古”守候。 灵堂不大,却被白菊包围得几乎看不见黑色幕布。最显眼的是两侧那副六米长的挽联,黑底白字,端端正正垂到地面——“跟共产党行,来也崇高,去也崇高;学毛泽东生,生也光荣,死也光荣。”不少人抬头读完,都下意识地把帽檐压得更低,像在排队进入放映厅,只不过这回看不到大银幕,只有一张放大的遗像。 古月的女儿站在遗像前轻轻俯身,额头贴住相框边沿,嘴里什么都没说。片刻后,她回到家属席位,整个动作不到十秒,却让在场的群众突然安静下来,连雨声都像被撤了音轨。有人低声感叹:那神情,像极了《开国大典》里毛主席在天安门挥手的一幕,只是角色互换。 很多观众其实第一次认识古月,就是1981年的《西安事变》。胶片质感粗糙,音轨单声道,影院里吊扇吱呀作响,可当镜头推近,他抬起头、端起茶杯,台下一片抽气声——“真像!” 当年我还是排长,带着连队去看,伙计们回营路上一直模仿那句湖南腔:“同志们,形势严峻啊!”直到灯号熄灭都没停。 “像”并非偶然。时间拨回1978年,中央想拍纪念影片,第一道关就是找人。近代人物有照片,弄虚作假行不通。昆明军区文化队递上来二十几张彩照,82岁的叶剑英拿着放大镜盯了半天,突然把其中一张往怀里一揣,“耿飚,你把这小伙子资料给我。” 那张照片上的名字叫胡诗学,后来改名古月——“古为今用,月映苍穹”,他给自己取了这个颇有意味的艺名。 当时的古月,没有演戏资历,甚至连台词功底都薄。可他倔:一边跟摄影师学机位,一边拿湖南话磁带泡宿舍。最苦的是揣摩神态,他把主席从青年到晚年的影像剪成卡片,贴在木板上,饿了就嚼口馍,盯着那些照片找呼吸节奏。有人笑他“画皮”,他不吭声,第二天照旧六点起床练嗓。 1980年代拍片条件艰苦。外景队上井冈山,山里夜凉,古月穿着单薄中山装,嘴里冒白气,却坚持不披军大衣,“镜头里不能穿帮”。化妆师心疼,用热水壶给他烫手,他挥挥手,眼神还在对词本。有意思的是,他连抽烟姿势都记在本子上:两指夹烟,动作缓,指尖朝外,烟灰不弹由它自落——这一细节后来成了观众公认的“主席味”。 从《西安事变》到《大决战》,再到《重庆谈判》,古月总共扮演毛主席87次。导演谢晋有句调侃:“老古,一部戏拍完,你的青春又让给毛主席一次。”古月笑着回:“把青春交给革命领袖,也算值当。”听来诙谐,骨子里却透着那一代文艺兵的笃定。 1990年北京国际电影节上,几位朝鲜导演专程找到他,拍合影时竟自觉侧身半步,把最显眼的位置留出来。古月尴尬地摆手:“我可不是真毛主席。”对方答:“可银幕里您就是。” 那晚他写日记:艺术的分量有时超出本人想象,越像,责任越重。 2005年7月2日凌晨,心肌梗死发作,他在电话里只说了句“胸口闷”,随后晕倒,再没醒来。年仅六十八。消息传到各地剧组,追悼会日期还没确定,广州影迷自发在论坛发帖:不到现场不心安。那会儿智能手机还未普及,不少四五十岁的观众打着公用电话互相通知,公交车上扎满了手捧白花的陌生人。 追悼当天,殡仪馆外的雨终于停了。广州湿热,数百名市民却守在路边,没有一人撑伞。灵车发动时,有位中年汉子突然跟着跑,他边跑边喊:“主席保重——哦不,老古保重——”声音哽咽。路两旁的军人行注目礼,雨水和汗水混成一道水痕,场面无比克制,却让旁观者背脊发紧。 古月曾在接受采访时说,希望自己能把主席演到一百次,“整,整数,好记。”可戏拍到第八十七次,数字就定住了。遗憾吗?可能有,可他生前没再提过。朋友开玩笑问起,他摆手:“没完没了地算次数,像做表格,我可不喜欢做表格。” 有人拿他和同时代的特型演员比较,认为他“只会演主席”。事实并非如此。他年轻时在军区文工团演过话剧《甲午海南风》,还练过粤语唱段。《八十二号快车》里,局座本想让他演警长,他因日程冲突推掉。可观众和市场没有给他转型机会——“太像了,脱不开。”他自己也认了:与其勉强,不如专注。 追悼会散场后,我跟几位老兵在门外站了好久,没人提议,却没人离开。花圈撤走,殡仪馆员工把那副六米挽联卷起,小心放入车厢。车门关上那一刻,我脑海里跳出古月在《开国大典》里微笑挥手的镜头。不是怀旧,只是忽然意识到,银幕上的某些瞬间和现实人生被他硬生生缝合在了一起,再难分开。 特型演员的价值,未必是演技多高深,更多时候是一面镜子,照出大众记忆里对伟人的想象与敬意。古月用二十四年,把这面镜子擦得亮到晃眼。戏散人去,镜子还在。