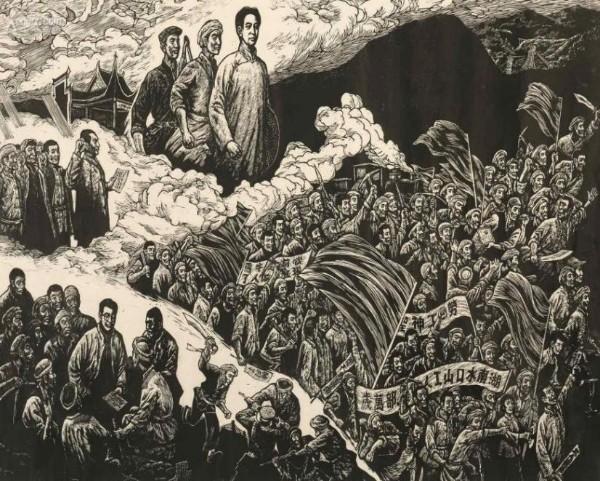

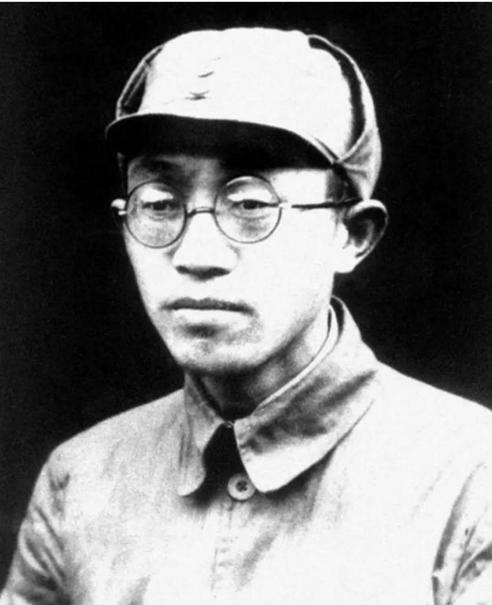

彭德怀怒骂开国大将黄克诚?黄瞎子不许去前线?此事是真是假? “老黄,趴下!”——1933年12月12日拂晓,黎川西南的团村山头,彭鳌一把揪住黄克诚的衣领,拖着他滚进弹坑,机枪子弹擦着两人头顶呼啸而过。硝烟散去,黄克诚推了推厚厚的眼镜,依旧笑得轻松:“我这副近视镜,可不是招炮弹的灯笼。”这句略带调侃的对话,后来被不少老兵当作段子四处流传,也由此衍生出“黄瞎子招火力”的传闻。可真相到底怎样,需要一点耐心去拨开。 要说黄克诚的近视,确实是老毛病。1910年代,他在湖南三师求学时就因为伏案太久,视力直线下滑。高考般的师范毕业考试,他把课本举到鼻尖才看得清字,结果老师先是心疼,转身又笑他“眼里只装得下字”。也正因为这双高度近视眼,黄克诚后来养成了讲课时先报页码、再提要点的习惯,避免看错行。这个细节在同窗回忆录里有明确记录,与战场故事对起来,可信度相当高。 时间推到1928年春,黄克诚率南昌起义余部赶往井冈山途中,第一次换上了厚片眼镜。当时供给紧张,镜片是衡阳一家小作坊磨的,边缘参差不齐,太阳底下一闪一闪,被战士起了绰号“反光板”。只是那会儿全队戴眼镜的人屈指可数,谁也没想到这副镜片日后还能引出“黄瞎子”的名号。 真正让彭德怀注意到黄克诚,并不是某次“反光”误事,而是1930年5月平江之役。彭德怀在动员会上抛出一句“师团一级要打通政治、军事两条线”,台下的黄克诚直接站起来补充了三条意见:劝降渠道、群众联络和后勤交替。彭德怀会后说:“这个年轻人,眼睛近视头脑不近视。”从那一刻起,师团一级的政工骨干名单里,黄克诚的位置才算钉牢。 再看传闻中那场“镜片惹祸”的黎川战斗。档案显示:12月12日凌晨,红四师张锡龙黄克诚二人带警卫至前沿观察,敌侧翼暗堡突然开火,张锡龙当场牺牲,黄克诚被震掉眼镜。敌楼距他们约一千米,以当时的武器性能,不可能凭借镜片反光就精准射击。何况雾气极重,连自家侦察班都在几十米外看不清肩章。由此可见,“镜片引火”说法站不住脚。 那彭德怀是否真的破口大骂“黄瞎子”?查《彭德怀年谱》《黄克诚自述》《红三军团战史简编》三份材料,皆无此记载。相反,1931年方石岭会议后,彭德怀在干部批评与自我批评环节提到黄克诚,只说了两点:一是勇猛,二是有时过于靠前,需要兼顾指挥位置。语言平和,没有半句粗话。老红军回忆里倒有彭德怀拍桌子训人,但对象常常是迟到、打架或贪杯的小排长,基本轮不到政委级干部。换言之,“怒骂”更像是后人根据彭德怀的急脾气加工出来的戏剧性桥段。 不过,“黄瞎子”这个外号确实存在,而且响亮地出现在1945年以后。新四军第三师北撤山东途中,叶飞给部队做动员时说:“黄师长眼睛不好,北风一吹就更迷糊,可他抓住方向从不走偏。”底下一名通信员悄声嘀咕:“黄瞎子有方向盘。”全排哄笑,这才让称呼流传开来。等黄克诚兼任四野后勤部部长,东北部队人多口杂,“黄瞎子”已成半公开绰号。黄克诚本人并不介意,他常以此自嘲:“我瞎了眼,可没瞎心。” 值得一提的是,东北野战军曾流传一句打油诗:“黄瞎子,看得远;不戴镜,心中明。”说的正是他在锦州战役前力促“先取塔山再围锦州”的方案。电台草稿上批注仍能看到毛泽东的圈点——“同意克诚意见”。可见高近视并未妨碍他的大局判断,反而成为战友调侃中的亮点。 谈及彭德怀与黄克诚的交情,关键还是“互补”。彭德怀善于在正面猛击中寻找突破口,黄克诚则擅长在政治动员和后勤配置上做加法。两人合作的修水攻城平江阻击,都是一个猛打一个细抠。1933年方石岭全团干部会议结束后,彭德怀留下黄克诚,说了一句话:“打仗不能只靠勇,保命才能保胜。”黄克诚点头称是,却在会后悄悄调来备用镜片,加固镜框。他明白自己的软肋,也知道战友的提醒更像兄弟关怀,而不是传闻里那种粗暴呵斥。 有意思的是,1955年授衔大会前夕,黄克诚在中南海体检,医生记录“视力表A行模糊”。彭德怀走进门,一把拿过病历笑道:“老毛病还在,别让记者说咱们大将是‘模糊’评上的。”黄克诚耸耸肩:“模糊的是眼,不是心。”两人相视而笑,这段小插曲至今被卫生局档案保存,作为当年军队高层体检的花絮。 综上梳理,所谓“彭德怀怒骂黄克诚,禁止其上前线”的故事,与真实史料严重不符。镜片反光招致机枪、黄瞎子外号源于红军时期,这些说法在档案里找不到根,更多是军旅轶事在茶馆口口相传时的“戏剧化加工”。黄克诚的近视确实给作战带来不便,但也造就了他慎密筹划的性格;彭德怀的急脾气确实常让部下紧张,却从未演变成没有尊重的辱骂。两位将领,一个以武勇闻名,一个以周全见长,在漫长的战争岁月里各守本色,形成了互信无间的战友情。历史,往往就在这种看似平凡的细节里,显现它真实而坚硬的底色。