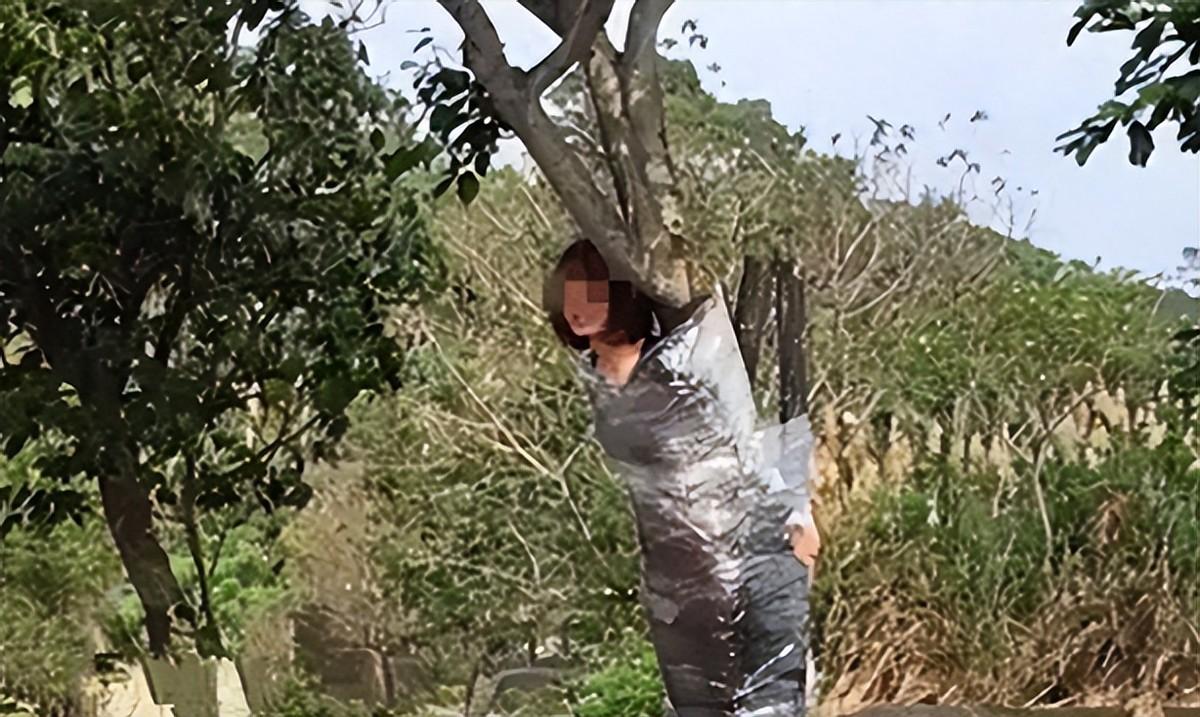

2021年,四川男子将妻子绑在树上5个月,妻饿死后娘家竟为其开罪 “2021年10月25日下午两点,这是你埋人的地方?”凉山警方将刘志辉带回现场时,他只是点头。对话一出,案卷随即翻开。奇怪的是,死者曾云的父母在笔录里写下谅解书,希望法院轻判女婿。这份“宽容”让整起案件显得更加离奇,也暴露出婚姻、病症与利益交错的灰色地带。 先看案发节点。2020年5月至10月,刘志辉每天清晨把精神状态紊乱的妻子绑在村口后山那棵核桃树上;夜幕降临,他再松绑领回。五个月后,曾云因持续饥渴与暴晒、寒露叠加,生命停在41岁。刘志辉掩埋尸体,尝试注销户籍,露出马脚,翌年春天被批捕。这只是冰冷事实的表层,往下翻,才是真正让人皱眉的故事。 刘志辉出生于1972年,一个依山而建的小村寨,土地瘠薄,父母目不识丁。初中辍学后,他到处打短工,搬砖、开装载机都干过。四十出头仍是单身,人送外号“志辉老汉”,日子安稳却乏味。2013年冬,他在内蒙古的工地认识包工头岳师傅。岳师傅一句“给你介绍对象”,打动了他。 对象就是曾云。她的户口、工作、父母的事业单位背景,全让刘志辉有些眩晕。相亲那天,曾云表现正常,只是话少。彩礼被岳家婉拒,反倒倒贴几万块装修费。刘志辉觉得遇到贵人,把自己定位成“好女婿”,随岳家要求留在包头。婚礼草草举行,亲戚却没几个露面,这一点他当时没往深里想。 婚后第一年,刘志辉像变了个人:五点起床,晚上干完活再学做菜。有一次他对工友自嘲:“我老婆脾气不大,就是孤僻。”可半个月后,他发现妻子突然对着墙壁咆哮,转身又抱着他哭。诊所给的答复是“疑似双相情感障碍”,需要长期用药。岳父母承认,女儿的病自十五岁便存在,只是一直压着没说。这一刻,刘志辉心里轰地炸开——原来早在协议之初,他就被按在暗处的“剧本”里。 理智告诉他:离婚即可脱身。可岳父母一句“房子、存款都归你,只求别丢下她”,让他犹豫。一个48岁的外来务工者,能否轻易放弃唾手可得的保障?他选择留下,却从丈夫转向看护人。曾云的病情加速恶化,街坊议论增多,刘志辉自尊心被刀割一样难受。他开始冷暴力,后来演变为肢体冲突。终于,他想出了把妻子“暂时捆在树上”的笨办法,以为既能防止伤人又能继续打工挣钱。 实际上,曾云被绑后几乎拒食。刘志辉见状,先是哄,后是吼,最后干脆放任。他每日递上半块馍,转身离开,始终没意识到精神病人在户外的生理消耗远大于常人。五个月,四季交替,人耗尽脂肪、肌肉、血液中的糖分,死神不费吹灰之力便收走了她。 埋尸、注销、露馅,程序走得不算复杂。最吊诡的环节发生在警方调解室:曾云父母签下“谅解协议”,请求法庭“从轻处理”。原因不难推测——他们觉得亏欠刘志辉,也担心一旦重判,女儿的后事、家中资产都会陷入纠纷。换句话说,他们把法律视作交易延伸,把亲情当作权衡工具。此举虽出于私心,却暴露出社会对精神疾病照护的短板:长期治疗费用高,家属高龄无力,公共服务覆盖有限,最后只能寄希望于“找个人接盘”。 司法层面,案子依旧要算账。刘志辉的行为构成非法拘禁致人死亡,属典型的结果加重犯;谅解书只能影响量刑,不会让他免除责任。2021年4月23日,凉山州中级人民法院受理公诉。辩护方提出“被骗婚”“被害人家属谅解”等情节,但面对致死事实,法庭给出的初步量刑区间依旧在十年以上。判决书尚未公开,舆论已是一片谴责。 有人替刘志辉喊冤,认为他是“可怜的受骗者”,也有人斥责他“泯灭人性”。司法逻辑只看行为与结果:精神病患者失去行为能力,监护人负有特别照护义务,任何脱管都可能升级为犯罪。刘志辉选择了最粗暴的“管束”,自然要付出代价。至于岳父母,隐瞒病史确属骗婚,但骗婚与杀人并不能互相抵消。 如果把时间线再拉长一点,从上世纪八十年代说起,农村“光棍”与城市“剩女”、精神疾病患者的婚恋问题就常被拿来折中处理:用金钱补偿,用“上门女婿”交换,结果往往酿成悲剧。此案不过是旧习惯在新时代的一次爆裂展示:传统家庭责任与现代法律底线一旦冲突,任何侥幸都会显形。 回到核桃树下那一条浅浅的土埂,五个月的风霜雨雪已经让树皮泛白。村民路过仍然会停下脚步,没人再提“可怜的志辉”,更多人在问:如果当年社区卫生机构能接管曾云的病历,如果婚姻登记处能强制体检,如果邻里敢早一点报警,这条命是否还有转圜?问题悬着,不容回避。 刘志辉等待宣判之日,曾家老两口唯有整理遗物。存折、房产证算不上巨额,却再也无人继承。绑树的绳子、被日晒雨淋的外套、那只空掉的药瓶,静静堆在案卷旁,提醒着人们:没有哪种绝望是凭空而来,它总在一次次的隐瞒、放任与自私中积攒,最后轰然坍塌,砸得所有人措手不及。