1937年11月,王明(陈绍禹)带着共产国际的“光环”抵达延安。彼时他已是共产国际执委会主席团委员、政治书记处候补书记,在党内崇苏的氛围中,这重身份让他自带“国际路线化身”的气场,甚至被部分人视作“斯大林派回的钦差大臣”。刚到延安,他便抛出与毛泽东截然不同的政治主张:要求中共“一切服从统一战线”,放弃独立自主原则,全面配合国民党正规战,还直言毛泽东在洛川会议确立的“游击战为主、发动群众”方针是“狭隘经验论”。两种路线的碰撞,从他踏入延安的那一刻就已点燃。 会议开始后,王明的“国际背景”显然发挥了作用。多数干部受其影响,纷纷支持他的主张,毛泽东后来回忆:“十二月会议我是孤立的。”更关键的是,会议增补王明、康生、陈云为中央书记处书记,王明虽位列毛泽东之后,却借由新成立的长江局(由他任书记,周恩来为副)形成了事实上的“第二中央”,多次未经延安批准便向全党发号施令,南方的统战与军事部署几乎被其掌控。 彼时的党内高层,立场分化明显。贺龙是少数公开支持毛泽东的将领,他率领120师在晋西北坚决推行游击战,1938年的晋西北七城战役便是明证——用实打实的战果证明了独立自主方针的有效性。而周恩来、彭德怀等人则态度暧昧,未明确站队;甚至河南省委等地方组织,一度称王明为“强大领袖”。这样的局面下,毛泽东的路线主张暂时处于下风。 王明路线的危害很快在实践中显现。受长江局指挥的新四军行动受限,错失了发展壮大的时机;部分根据地弱化群众动员,盲目配合国民党作战,险些丧失了立足根基。毛泽东曾严肃警示:若继续此路线,中共恐将彻底丧失独立性。 转折点出现在1938年。这年,王稼祥从共产国际带回明确指示:“中共领袖应坚持毛泽东同志的领导核心。”这份指示直接否定了王明路线的合法性。同年9月的六届六中全会上,毛泽东的领导地位得以确立,长江局被撤销,王明调任统战工作,彻底退出了决策核心。 此后的历史中,关于王明的争议并未停歇。1941年,他住院治疗时因甘汞(当时用于治肝炎的药物)的副作用引发汞中毒,却借此诬陷中央“蓄意谋害”。调查最终证实这仅是医疗事故,主治医师金茂岳公开检讨,但王明晚年仍在回忆录中歪曲此事。纵观其一生,早期虽有理论素养突出、参与共产国际政策制定的贡献,却因教条化照搬苏联经验(如1931年的左倾冒险主义)给革命带来损失,晚年更滞留苏联并著书攻击中共,1974年客死莫斯科,留下复杂的历史印记。十二月会议的这段历史,如同一面镜子,映照出中国共产党在革命自主性与国际权威间的艰难平衡。

用户10xxx45

又是王稼祥[点赞]

春雨门润百花

张诰

树桩 回复 09-01 18:05

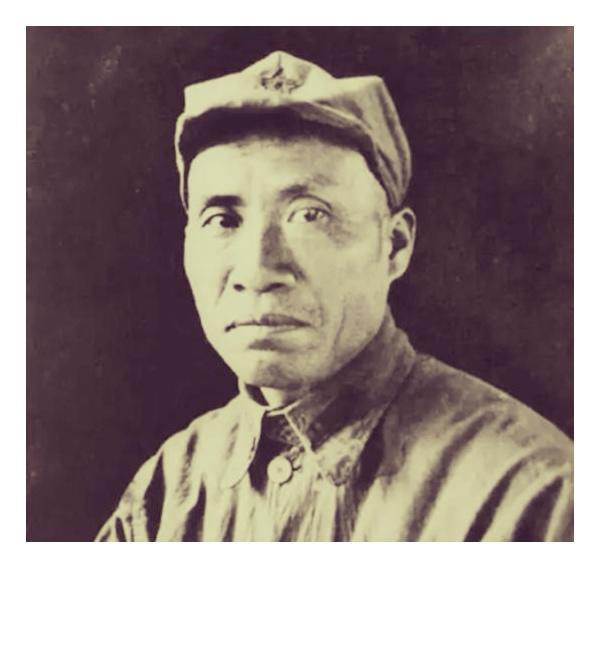

张浩是压抑住了张国涛。

用户99xxx45

是林彪他哥

用户70xxx80

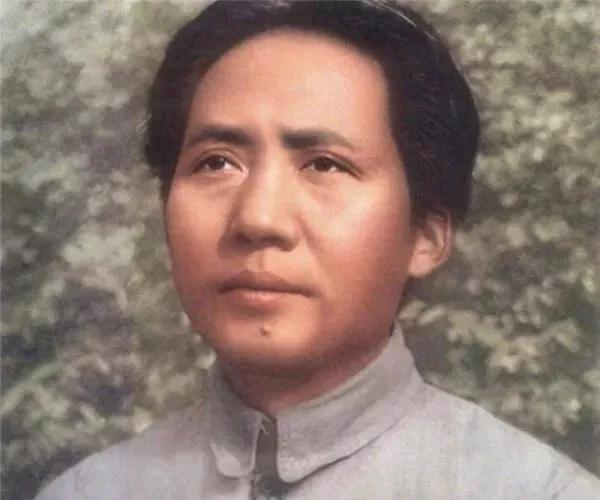

伟大领袖毛主席!

用户16xxx50

应该是林育南!

商周史话 回复 10-01 20:18

一个是化名