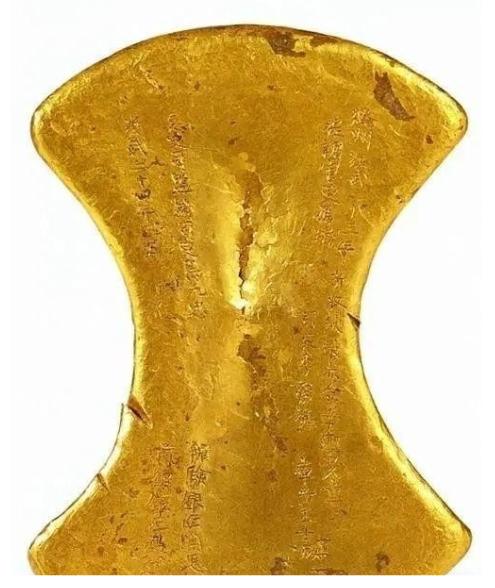

1972年,太原村民在地头取土时,意外挖到两块4斤重的大金锭,见四下无人,竟直接揣进口袋,谁知,回家后却再也睡不着觉。 1972 年的太原南郊,春分刚过,黄陵村的土路上还积着融化的雪水。 王宗用家的土坯房里,刘秀英正用笸箩晒着去年剩下的红薯干,墙角的纺车缠满了没纺完的棉线 —— 这是个再普通不过的北方农家,谁也想不到,一场命运的转折正藏在村东头的菜园边上。 王宗用扛着铁锹出门时,小儿子正趴在门槛上玩泥巴。 他得去菜园取土,家里的猪圈后墙被耗子打了洞,前几天夜里丢了只刚断奶的猪崽,刘秀英心疼得直掉眼泪。 铁锹插进带着湿气的泥土,发出沉闷的 “咔嚓” 声,冻土块里还裹着干枯的草根。 挖到第五锹时,铁锹突然顿了一下,像是碰到了硬木。 王宗用以为是树根,加大力气往下压,“当” 的一声,震得他虎口发麻,铁锹刃崩出个小豁口。 他啐了口唾沫在手上搓了搓,扒开浮土,两块黄澄澄的东西露了出来,上面沾着黑褐色的泥锈。 他捡起来掂了掂,一块就比家里的铁秤砣沉。对着日头照了照,边缘泛着柔和的光,用指甲刮了刮,露出更亮的黄色。 这时候,村西头传来小学的下课铃,王宗用心里一慌,把东西塞进裤腰里,用腰带勒紧,顺着地垄沟往家跑,草帽跑掉了都没敢回头捡。 进了院门,他一脚踹开堂屋门,刘秀英正给纺车换线,吓得线轴滚到了炕底下。 “快!关大门!” 王宗用压低声音,从裤腰里掏出那两块东西扔在炕席上。 刘秀英凑过来,用围裙擦了擦手,轻轻碰了碰,“这是…… 金子?” 她声音发哑,指着上面的刻痕,“这字看着像庙里香炉上的。” 两口子把油灯往炕中间挪了挪,王宗用用锥子尖剔着上面的泥,显出 “洪武” 两个字,还有些像账本似的数字。 刘秀英数着能换多少尺布,够给三个娃做新袄,王宗用却盯着房梁上的燕子窝,想起上个月公社开大会,武装部长说过 “挖着老东西不交,就是跟国家作对”。 后半夜,王宗用听见西厢房的娃哭了,起来给娃盖被子,回来时见刘秀英还坐着,炕桌上的金锭被月光照得发亮。 “明儿送队里去吧。” 他蹲在炕沿上说,刘秀英没说话,把金锭往布包里裹了裹。 天刚蒙蒙亮,王宗用揣着布包往生产队走,路过磨坊时,碰见磨面的张老五,问他咋这么早,他说 “给队里送点东西”,耳朵尖都红了。 生产队长正在给牛添草料,见他掏出个硬邦邦的布包,打开一看,手里的料勺 “当啷” 掉在地上。 “我的娘哎!” 队长嗓门陡然拔高,赶紧把金锭锁进抽屉,拉着王宗用往大队部跑。 电话打到公社,接电话的是个年轻干事,听完直乐:“叔,别逗了,哪有那么多金子。” 直到队长把 “山西布政使司” 几个字念了两遍,那边才说 “马上派车来”。 公社的吉普车下午才到,下来三个穿干部服的,其中一个戴眼镜的拿着放大镜看了半天,又用镊子夹着棉花擦上面的泥。 “这是官铸金锭,” 他扶了扶眼镜,“看这成色,得有九成五。” 另一个拿着小秤称了称,记在本子上:“一块 1946 克,一块 1891 克。” 消息传到村里,社员们都涌到大队部门口,二婶子挎着的菜篮子都忘了放,嘴里念叨着 “老王家要发了”。 王宗用蹲在墙根,卷了根旱烟,听着有人说该留着给儿子盖房,有人说这是祖宗显灵,烟灰落了一裤腿也没察觉。 五天后,县里来了辆绿色卡车,两个穿中山装的人带着白手套,把金锭放进铺着红绒布的木盒里。 临走时,一个干部模样的人给了王宗用一个信封,里面是五十块钱,还有张印着 “爱国献宝” 的奖状,盖着红色的公章。 王宗用先去供销社买了十五斤红糖,给刚生了娃的大儿媳补身子,又买了袋化肥撒在棉花地里。 那张奖状被他贴在堂屋的墙上,过年糊窗户都没舍得揭。 后来有人问他后不后悔,他抽着旱烟说:“夜里睡得踏实,比啥都强。” 村里的老秀才说,那金锭后来被省里的专家研究出了门道。 上面刻的 “潞州折收秋粮”,说的是明朝时可以用金子顶粮食税,这在《明史》里只提了一句,金锭上的银匠名字和日期,正好把这段历史补全了。 还有人说,这是朱元璋三儿子的东西,明末打仗时埋在地里,算下来快六百年了。 1983 年夏天,县里来人拍电视,扛着摄像机到王宗用家,对着墙上的奖状拍了半天。 王宗用穿着新做的的确良衬衫,坐在炕沿上,记者问他当时咋想的,他挠了挠头:“不是自己的东西,揣着烧心。” 后来,王宗用的小孙子考上省城的大学,特意去博物馆看那两块金锭。 它们放在玻璃柜里,旁边摆着把生锈的铁锹,正是当年他爷爷丢在地里的那把。 解说牌上写着 “明代官铸金锭,1972 年出土于太原黄陵村”,没提发现者的名字。 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!