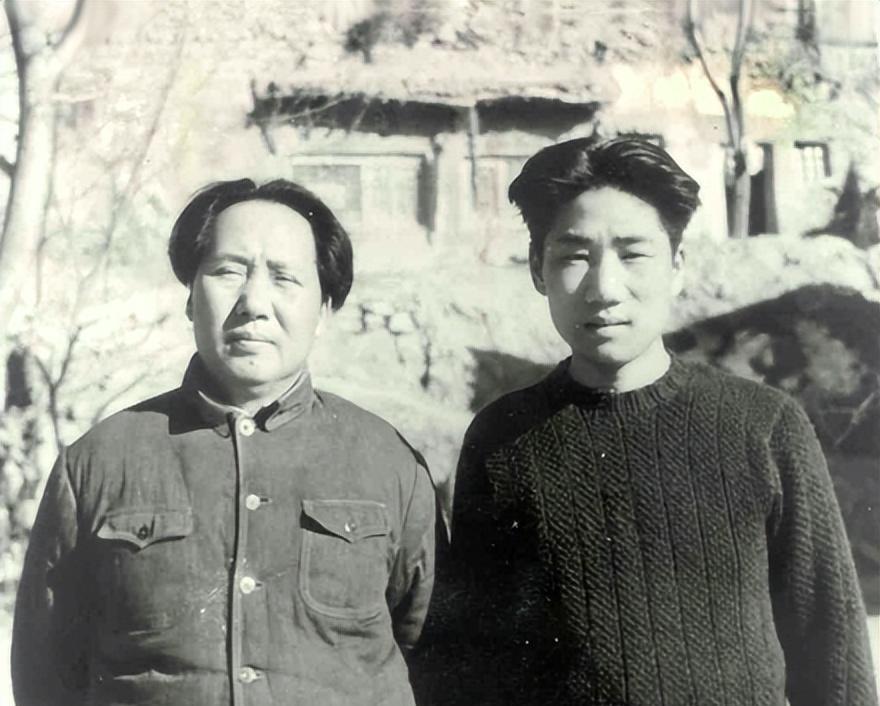

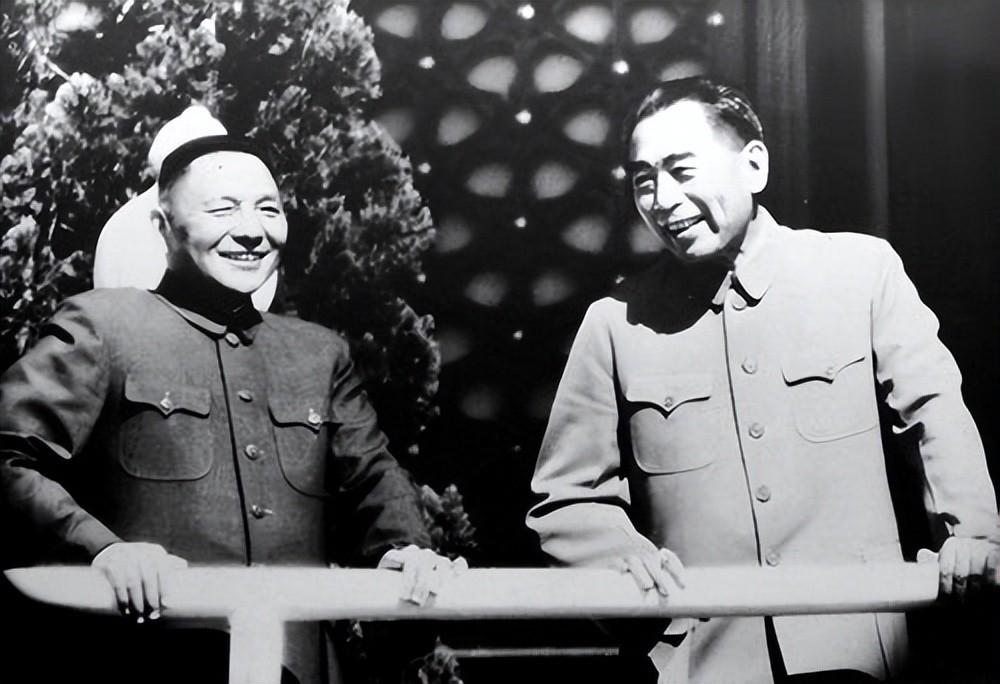

1949年,27岁的毛岸英邀请一女子跳舞。她并没有起身,没想到女子对毛岸英说了一句话,毛岸英听后脸涨得通红,尴尬地说不出话来。 新中国成立不久,城里人虽然还没完全适应这突如其来的变化,但喜庆的氛围已经开始蔓延开来。 那时候,北京饭店举办了一场庆祝舞会,不大,但来的人都是新中国的建设者,有前线归来的干部,有文艺界的骨干,也有一些曾在延安并肩奋斗的朋友。 毛岸英也在其中。他那年27岁,刚从苏联学成归来,在总参谋部情报部任职。身穿军装,气质端正,但在人群中却显得有点拘谨。 他不是那种很放得开的人,尤其是在这种半正式的社交场合。可就在那晚,他做了一件让在场不少人都没想到的事,他走向了苏菲,邀请她跳舞。 苏菲,原名周素珍,浙江舟山人,比毛岸英大8岁。那时她已经是延安文艺圈里的老前辈,曾在鲁迅艺术学院学习戏剧,后来成为新中国电影圈的导演和演员。 更重要的是,她是毛家多年的老朋友。早年在延安,她和丈夫马海德就住在毛泽东一家隔壁,常年照顾毛泽东的女儿李讷。李讷从小就叫她“阿姨”,所以毛岸英也一直这么喊她。 那天晚上,苏菲坐在角落,正在和熟人闲聊。毛岸英走过去,在她面前站定,略显紧张地开口:“可以请你跳支舞吗?” 苏菲抬头看了他一眼,眼中带着熟悉的笑意,嘴角轻轻一勾,说了句:“你得先喊我一声阿姨,我才答应。” 毛岸英一下子愣住了。周围几个人听见了,也都笑了。他脸一下子涨得通红,像小时候被人当众点名一样羞涩。他低下头,小声地说了句:“……阿姨。” 苏菲笑着站起身,把手轻轻搭在他手心里,两人一起走上舞池。 这件事后来成了很多人茶余饭后的谈资。不是因为跳舞,而是因为那一句“你得先喊我一声阿姨”,以及毛岸英那一下子的脸红。 其实他们之间的关系比这支舞更深。苏菲和马海德是延安时期的“红色伉俪”,马海德是美国人,1933年来到中国,后来成为第一个加入中国共产党的外国人。 两人1940年在延安结婚,在战地救护、抗战宣传、医疗建设等方面都做出了巨大贡献。 毛岸英从少年时期起就认识他们。那时候他在延安跟着父亲生活,苏菲就像家人一样,常常帮着照顾他和李讷。 他从小就有些腼腆,不多话,也不爱凑热闹。苏菲记得,他总是一个人坐在墙角读书,有时候听见外面吵闹也不出去看。 1946年,毛岸英被送往苏联学习,直到1949年才回国。那时候的新中国刚刚建立,他立刻投入到国家建设中。 虽然是毛泽东的儿子,但他从没有依靠家庭背景走捷径。回国后,他直接进入总参谋部工作。 那次舞会,是他少有的放松场合。或许正是因为看到了苏菲,他才有了请人跳舞的勇气。对他来说,苏菲不只是“阿姨”,更是一种熟悉的情感寄托。 她代表的是延安的那段岁月,是那个让人安心的环境。 跳舞时,苏菲轻声问他:“在苏联这几年,还习惯吗?”毛岸英点点头,没多说话。“回国之后,还适应吗?”她又问。他稍微沉默了一下,说:“挺好的,就是……怕别人总拿我爸说事。” 苏菲听完,没再问,只是轻轻拍了拍他的手背,说:“你是你爸的儿子,但你也是你自己。” 这一句话,毛岸英记了很久。 1950年,朝鲜战争爆发。毛岸英主动请战,最终牺牲在战场上,年仅28岁。他的牺牲对毛泽东一家来说是巨大的打击,但也展现出这个年轻人真正的担当与信念。 苏菲得知这个消息后,沉默了很久。她一个人坐着想了很久。她知道毛岸英是什么样的人,也知道他为什么要走上战场。只是她没想到,那一支舞,竟成了他们最后一次见面。 很多年后,苏菲接受采访时回忆起这段往事。她说:“他那天脸红得像个孩子,我让他喊我‘阿姨’,他真的喊了。那时候他已经是干部了,可在我眼里,他还是那个在延安院子里跑的小孩。” 苏菲后来投身电影事业,拍过不少经典影片。《孔雀公主》《矿灯》这些都是她指导的。马海德则继续在医疗战线上奋斗,尤其是在麻风病和性病防治方面,做出了巨大贡献。 1988年,马海德去世。苏菲将他生前获得的国际奖金捐出,成立了马海德基金会,专门用于麻风病防治。 此后几十年,她跑遍全国病院,实地调研,推动医学防治工作。她一直干到104岁,直到2023年去世。她留下遗言:不办追悼会,所有礼金捐基金会。 她和毛岸英,一位是革命先驱的儿子,一位是来自舟山的文艺女兵,他们的交集不多,却真实、温暖,像那个舞池里轻轻的一支舞,短暂,却让人记了一辈子。 毛岸英那天的脸红,不只是因为尴尬,更是因为尊重和信任。那一声“阿姨”,不仅唤起了童年记忆,也代表着一种对前辈的敬意。 今天我们回头看这些故事,不是为了感伤,而是为了记住,那一代人,不靠身份,不讲排场,靠的是信仰、行动和担当。 他们的选择,成就了今天的中国。他们的故事,值得我们一遍遍讲下去。 #MCN双量进阶计划#