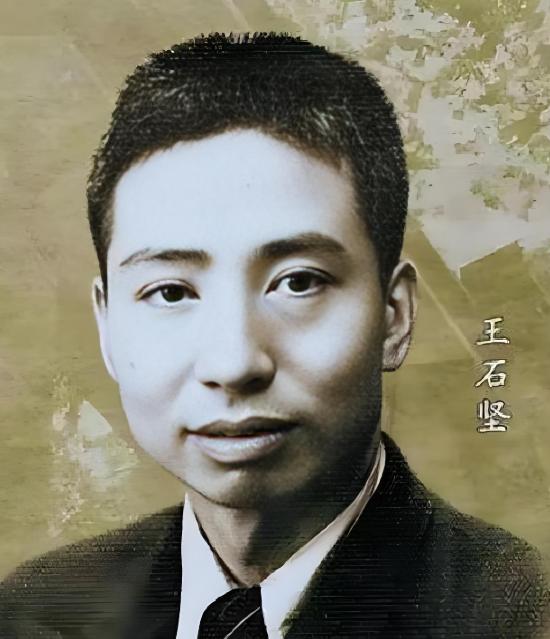

1957年寒冬,北京医院重症监护室外,周总理紧握听筒的手微微颤抖。病床上,被誉为“特工之王”的李克农刚从两个月的深度昏迷中睁眼,却突然用尽全身力气嘶吼:“王石坚......王石坚......”这个名字,让在场所有人脸色骤变。 1957年10月25日的午后,中央调查部部长李克农的咳嗽声在走廊回荡。严重的哮喘让他佝偻着背,踏上办公室台阶时,剧烈眩晕突然袭来,后脑重重磕在石阶上,鲜血瞬间染红了灰色中山装。 颅骨骨折、颅内出血的诊断书,让整个中南海陷入紧张。周恩来连夜调集全国顶尖脑外科专家,手术室外的红灯亮了整整12小时。 昏迷62天后,当护士发现李克农的手指微微颤动时,这个在无形战场上叱咤风云的传奇人物,终于从死神手中挣脱。但 苏醒的他像个失忆的孩子,望着前来探视的儿子李伦,眼神空洞。直到某天深夜,李伦在病床边听到父亲反复呢喃:“王石坚......” 这个名字像一把钥匙,撬开了李克农尘封十年的记忆闸门,也揭开了中共隐蔽战线史上最惨烈的伤疤。 1941年的西安,一个戴金丝眼镜、文质彬彬的青年走进中央社会部驻地。 北大化学系毕业的王石坚,彼时刚从国民党监狱获释不久,李克农握着他的手说:“西安是情报战的咽喉,这张网交给你。” 谁也没想到,这个曾在狱中受尽酷刑却宁死不屈的硬汉,会在六年后成为争议焦点。 在王石坚的主持下,一张覆盖北平、沈阳、兰州的情报网络悄然铺开。 他亲自培训报务员,设计加密电报系统,甚至伪装成商人深入胡宗南部队。 1947年孟良崮战役前夕,正是他领导的沈阳情报站,将国民党整编74师的行军路线图送到延安,为歼灭张灵甫立下头功。 李克农在内部会议上拍着桌子赞叹:“王石坚的情报,抵得上三个师!” 危机在1947年9月爆发,北平电台台长李政宣被捕后,不到24小时就叛变,供出了18个秘密联络点。 保密局特工像饿狼般扑向西安,而此时的王石坚犯了致命错误——他没有立即销毁文件,反而冒险登机前往北平试图补救,飞机起飞前,特务的枪口对准了他的胸膛。 台湾保密局的审讯室里,王石坚面对测谎仪写下了长达28页的自供状。名单上的44个名字,让中共情报网瞬间崩塌。 谢士炎等五位情报员在南京雨花台慷慨就义时,王石坚正在狱中小楼里写“悔过书”。1948年他被解送台湾,从此背负“叛徒”骂名。 但历史的真相远比标签复杂。1949年渡江战役前夕,熊向晖从胡宗南身边送出的《长江布防图》,让解放军顺利突破天险。 鲜为人知的是,这份情报正是通过王石坚当年建立的秘密渠道传递。而在台湾的审讯记录中,当被问及“是否认识熊向晖”时,王石坚只淡淡回答:“一个被我利用的青年学生罢了。” 这个回答保住了"龙潭后三杰"的性命。 1956年,周恩来总理在审查情报史资料时,特意在王石坚的名字旁批注:“此人功过,待查。” 直到1984年,国家安全部复查结论仍只用“供述行为”定性,从未出现“叛徒”二字。 1958年春天,北京医院的阳光透过纱窗照在李克农脸上,他终于能断断续续说话,握着儿子的手讲述那个改变历史的秋天:“如果我早三天提醒他转移电台......” 李伦追问:“那王石坚到底是忠是奸?”李克农沉默良久,指着窗外的玉兰花:“花开花落,自有时节。” 这位在长征路上用担架抬着电台走完全程的情报元勋,一生经历无数风浪,却始终解不开王石坚这个心结。 1962年李克农逝世后,李伦在整理遗物时发现一个泛黄的笔记本,最后一页写着:“王石坚案,幸未毁全局。” 如今,台北市大安区的一处老房子里,还保存着赵耀斌(王石坚本名)晚年的日记。其中一页写于1975年:“昨夜梦见西安城墙,李部长说要带我喝西凤酒......” 这个在历史迷雾中争议了半个多世纪的人物,究竟是出卖同志的叛徒,还是在绝境中守住底线的情报官?或许,正如李克农临终前的呢喃,答案早已刻在那些未被言说的秘密里。