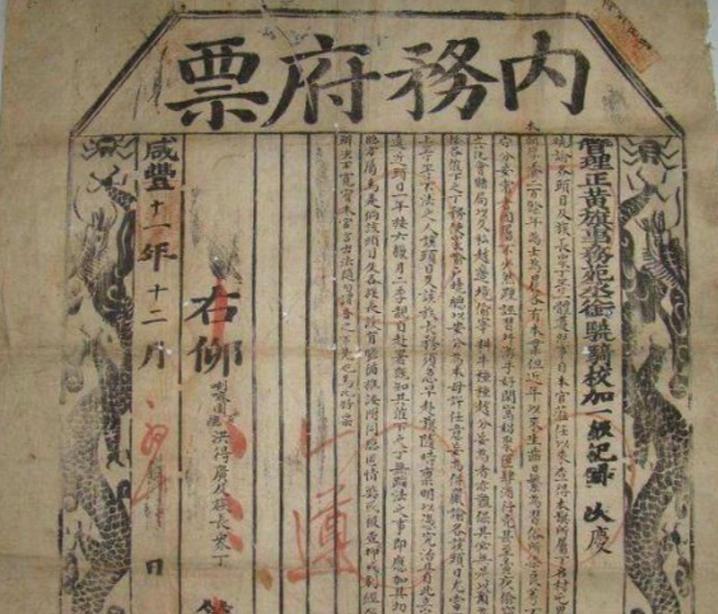

左宗棠为了收复新疆,找外国银行借钱专挑利息高的,这是因为利息越高,银行背后的列强就不希望你失败,失败了这借出去的款就收不回来就成坏账了。 19世纪70年代的清廷,正面临西北边疆的严峻危机。阿古柏在新疆建立伪政权,沙俄趁机侵占伊犁,若再不采取行动,西北半壁江山将彻底失控。 但此时的清政府,经过太平天国战乱和捻军起义的消耗,国库早已空虚,各省协饷拖欠成风,筹措西征军费成了左宗棠面前的最大难题。 朝堂上的争议持续不断,以李鸿章为代表的“海防派”主张放弃新疆,将经费挪用于海军建设;左宗棠则力主“塞防”,强调“新疆不固,则蒙古不安,陕甘亦危”。 最终清廷支持左宗棠西征,但仅能拨付500万两白银,对于需要数十万大军、耗时数年的战役而言,无异于杯水车薪。 在这种绝境下,左宗棠提出了一个惊世骇俗的方案:向外国银行借款,且专挑利息高的借。这一决策在当时引发轩然大波,保守派斥责其“饮鸩止渴”,认为高息借款会让国家背上沉重债务。 但左宗棠的算盘打得极为精准:高利息能将列强的利益与西征的成败深度捆绑。 当时活跃在华的外国银行,背后多有列强政府支持。汇丰银行、怡和洋行等机构若以高息放贷,必然会密切关注战事进展——清军获胜,他们能收回本金与高额利息。 若战败,借款很可能沦为坏账。这种利益绑定,使得原本可能暗中支持阿古柏的列强,不得不考虑自身经济利益,减少对叛乱势力的实质性支持。 为落实借款,左宗棠启用了精通洋务的商人胡雪岩。从1875年到1881年,胡雪岩代表清廷先后6次向外国银行借款,总额达1870万两白银,年利率最高达18%,远超当时国际市场平均水平。 这些借款并非直接由清廷出面,而是以各省协饷作为担保,将还款压力分散到地方财政,既规避了中央政府的信用风险,又逼着拖欠协饷的省份尽快筹款。 高息借款的效果立竿见影。借款首先被用于购置先进武器,西征军配备了德国克虏伯火炮、英国来复枪等新式装备,战斗力远超阿古柏的杂牌军。 其次,充足的军饷稳定了军心,避免了因欠饷导致的兵变。更关键的是,粮草运输得到保障,通过建立从肃州到哈密的运输线,确保大军在荒漠戈壁中能持续获得补给。 列强的态度变化也印证了左宗棠的预判。英国原本对阿古柏持支持态度,但在汇丰银行大规模放贷后,逐渐转为中立。 沙俄虽未直接撤军,但也减少了对阿古柏的军事援助。这些微妙的变化,为清军创造了相对有利的外部环境。 1876年,左宗棠兵分三路进军新疆,仅用一年多时间就收复了除伊犁外的全部领土。1881年,清廷通过外交谈判收回伊犁,新疆全境重回中国版图。 这场胜利的背后,高息借款起到了输血作用——若无这笔紧急资金,西征军可能因缺饷缺粮而停滞,新疆或将彻底脱离中国版图。 当然,高息借款的代价同样沉重。据统计,这笔借款连本带利最终偿还了约3000万两白银,相当于当时清廷半年的财政收入。 巨额还款压力加剧了地方财政困难,也让胡雪岩因垫付利息而资金链断裂,最终落得破产结局。 但从战略价值看,这笔“高息买卖”堪称划算。新疆面积达166万平方公里,约占中国领土的六分之一,其丰富的资源和重要的战略位置,远非数千万两白银可衡量。 更重要的是,收复新疆挫败了列强瓜分中国西北的企图,稳固了边疆防线。 左宗棠的高息借款策略,本质上是在国力衰弱的背景下,利用列强的贪婪心理实现战略目标的险招。它既体现了晚清官员在绝境中的智慧,也暴露了国家财政的窘迫。 这种将经济手段与军事、外交相结合的操作,打破了传统的治边思维,为近代中国维护领土完整提供了特殊范例。 历史最终证明,左宗棠的决策是正确的。新疆的收复,不仅保住了中国的核心利益,更在风雨飘摇的晚清,为国家保留了至关重要的尊严与希望。 那些看似沉重的利息,最终换来了无法用金钱衡量的国土完整。

李sir

一代名将,万古永垂!