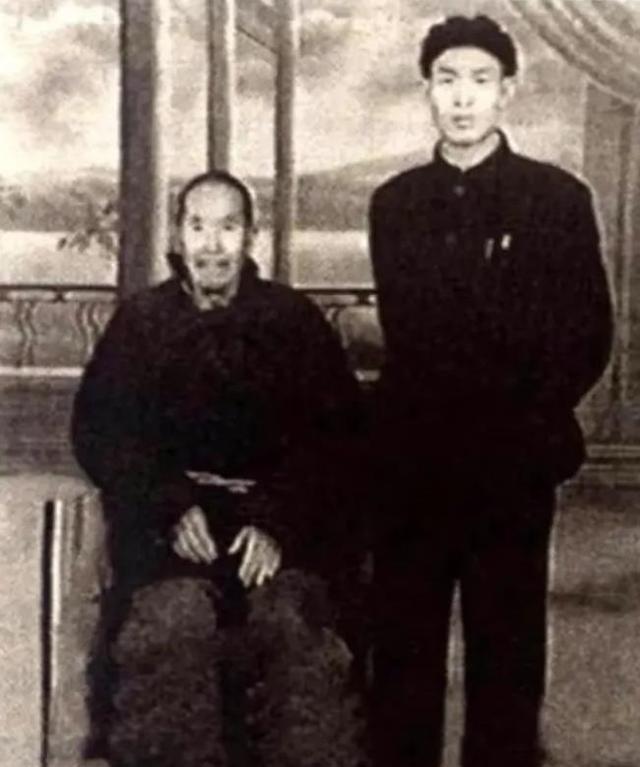

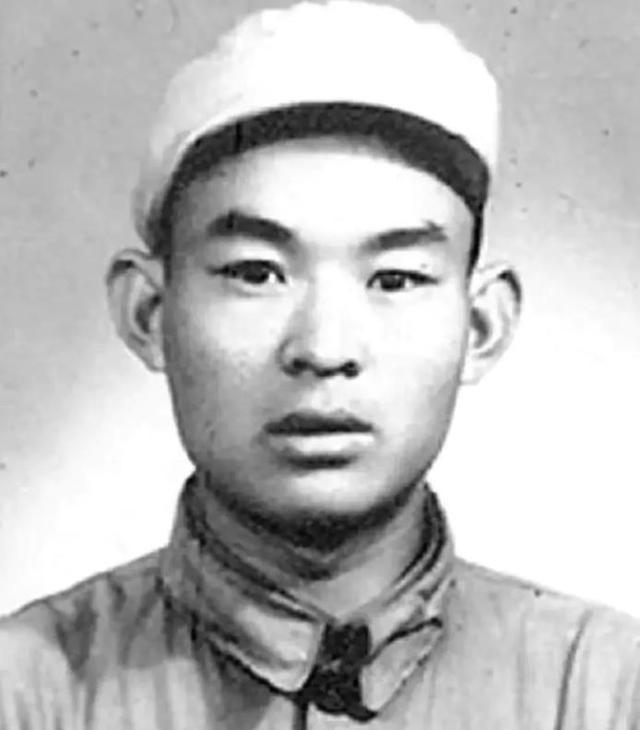

1941年,日军发起大规模扫荡,老百姓纷纷逃难,走在半路上的时候,一位老大爷看到不远处躺着一个年轻人。 1941年冬日的沂蒙山区,枪声四起,硝烟弥漫。当日军的铁蹄践踏着这片土地时,一个不能说话的农村妇女,用她的乳汁挽救了一条年轻的生命。这不是电影情节,而是真实发生在山东沂南县的感人故事。 1941年至1942年,日军对山东抗日根据地频繁进行残酷的大”扫荡”,其中千人以上的”扫荡”70余次,万人以上的”扫荡”9次。那个冬天,鲁中地区的老百姓过得格外艰难,村庄被烧毁,粮食被抢光,无数人流离失所。 明德英就生活在这样的年代里。她1911年出生在沂南县岸堤村一个贫苦农民家庭,两岁时因病致哑。成年后嫁给了同样贫困的李开田,夫妻俩住在墓地边的一个简陋窝棚里,靠看守坟墓维持生计。虽然生活艰苦,但明德英心地善良,对八路军这支人民的队伍怀有深厚感情。 1941年冬,大批日伪军包围了驻沂南马牧池村的八路军山东纵队司令部。11月4日,一名负伤的八路军小战士冲出敌人的包围。这名炊事员姓徐,在突围时身负重伤,拖着血肉模糊的身体跑到了王家河边。他在树林中躲避追兵,慌乱中跑到了明德英家的窝棚附近。 明德英看到这个浑身是血的年轻人,立即意识到他是八路军战士。她毫不犹豫地把他拉进窝棚,让他躺在床上,盖上家里唯一的破被子。很快,两个荷枪实弹的日本兵追了过来,凶神恶煞地比划着询问八路军的去向。明德英虽然紧张,但表面保持镇定,坚定地指向西山方向,成功地把敌人引开了。 等日本兵走远后,明德英发现小战士因失血过多已经昏迷不醒。当时山区缺水,最近的水源也很远,而伤员急需补充水分。正在哺乳期的明德英做出了一个伟大的决定:她解开衣襟,将自己的乳汁一滴滴地喂到小战士干裂的嘴里。这乳汁本是留给自己孩子的,但在这个生死关头,她毫不犹豫地献给了这个素不相识的八路军战士。 在接下来的半个多月里,明德英和丈夫倾尽所有照顾这个伤员。她杀掉了家里仅有的两只母鸡熬汤,每天为他清洗伤口、换药包扎。在夫妻俩的精心照料下,小战士逐渐康复,重新回到了抗日队伍中。 1943年,明德英又从日军的枪林弹雨中抢救出八路军山东纵队军医处香炉石分所13岁的看护员庄新民。这次救援同样惊险,庄新民当时伤势严重,明德英再次用乳汁将他救活,并和丈夫一起将他当作儿子,躲过了日军的搜查。 新中国成立后,明德英的英雄事迹被作家刘知侠写成小说《红嫂》,后来改编成京剧《红云岗》、舞剧《沂蒙颂》等经典作品,传遍全国。明德英成为了家喻户晓的”沂蒙红嫂”,被誉为沂蒙红嫂的生活原型。 明德英对党和军队的感情一直很深厚。新中国成立后,她先后送儿子、女儿、孙子参军,体现了沂蒙人民爱党爱军的传统。国防部原部长迟浩田上将曾为她题词:“蒙山高,沂水长,好红嫂,永难忘。” 1985年,已经62岁的庄新民从上海回到沂蒙山区,终于找到了当年的救命恩人。当他跪在74岁的明德英面前叫”娘”时,老人眼中涌出了泪水,用手势表达着内心的激动。1995年,明德英去世,享年84岁。2006年,庄新民也在上海去世,临终前嘱咐子孙要永远铭记沂蒙山区的恩情。 明德英的故事告诉我们,在那个民族危亡的年代,正是有了千千万万个像她这样的普通人,用朴素的情感和无私的奉献,支撑起了民族的脊梁。她虽然不能说话,但用行动诠释了什么叫军民鱼水情,什么叫血浓于水的深情。 一个哑妇的乳汁,救活了两个八路军战士,这份跨越生死的情谊延续了几十年。在今天这个和平年代,我们更应该珍惜来之不易的幸福生活,传承沂蒙精神。你觉得明德英最让人感动的是什么?欢迎在评论区分享你的看法。