1934年,江西德安的司令部内,油灯微弱跳动。国民党少将救下了九万红军战士,建国后,毛主席亲自下令,一定要找到这位英雄!

几张摊开的地图上,密密麻麻标着碉堡坐标、兵力布置、进攻路线,这是蒋介石亲手批准的“铁桶计划”,三十万大军,三层包围圈,目标是彻底歼灭中央红军主力。

文件被人收进公文包时,那双手微微发紧——他清楚,若这些情报泄露,自己便是掉脑袋的结局,可就在这一瞬间,他已做出决定:必须把它送出去。

文件被密写在几本破旧书的夹层中,交到一名熟悉山路的地下党员手里,穿越封锁线时,他砸掉自己的门牙,满嘴是血地装作乞丐,躲过了盘查。

十天后,情报送到中央红军指挥部,距离敌军总攻只剩五天,正是这份信息,让红军提前突围,保存了八万余人的主力。

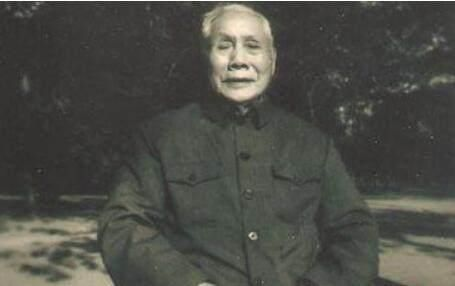

这位冒死泄露绝密的国民党少将,名叫莫雄,1891年,他降生在广东英德的一个清贫农家,孩提时放牛为生,日头一落便牵着牛回家,脚上总是沾满泥土。

后来,他被人看中壮实的体格,去了广州石室教堂当伙夫,日日与柴米油盐为伴,却始终对外面的世界充满好奇。

十六岁那年,他怀着对腐朽旧政权的厌恶与改造国家的渴望,毅然加入同盟会,很快,他便投入到推翻清朝的洪流之中,在辛亥革命的枪林弹雨里拼杀,血水和硝烟成为他青春的底色。

此后,他又在北伐战场屡建战功,真心相信国民党能够带来一个强盛的新中国,然而,1927年的“四一二”政变,像一柄冰冷的刀刺进他的信念。

昔日并肩作战的战友横尸街头,悬挂的头颅、淌在街巷的鲜血,让他第一次开始怀疑自己追随的阵营究竟在做什么,那种冲击,不是片刻的惊愕,而是长久的痛楚与迷惘。

几年后,他在上海与一群共产党人相识,这些人谈起未来,没有高官厚禄的诱惑,只有人人平等、百姓安宁的信念,他第一次听到有人用坚定的语气告诉他,中国可以有另一条路。

莫雄被深深触动,曾郑重提出加入他们的行列,却被劝留下来——因为在国民党高层,他的存在或许能发挥更大的作用,那一刻,他心里像埋下了一颗种子,静静等待着破土的时机。 李克农曾告诉他:“你在敌人心脏里的价值,比在外面更大”,这句话,他记了一辈子。

1934年秋,他毫不犹豫地把几名中共党员安插进司令部,等待机会为红军做事,“铁桶计划”情报传递的那一夜,莫雄已明白,自己的命运和那些在山野中转战的红军紧紧绑在了一起。

两年后,他调任贵州毕节,表面上继续“剿共”,实际上却成了另一场营救的幕后推手。

一次巡查,他发现山洞里躺着三千多名伤病红军,随时可能被军统特务抓获,蒋介石的命令是“彻底清剿”,但莫雄暗中派医生送药,又调开守军,让这些人两个月后悄然撤离。

1936年寒冬,黔西北的山路上凝结着薄霜,莫雄站在营帐外,望着远处红军队伍蜿蜒如黑蛇,指尖无意识地摩挲着佩枪上的铜扣。

当传令兵第三次催促撤退时,他忽然扯下肩章掷在地上,青石板上溅起几点火星,"传令全军,退至十五里外扎营。"

这个决定让副官脸色发白——放红军过境的罪名,足以让整个粤军背上"通匪"的骂名,五个月后,南京军事法庭的铁窗将春光筛成细碎的光斑。

莫雄蜷在潮湿的草垫上,听着隔壁牢房传来的惨叫,手指在墙上刻下第三十七道划痕,刑讯室的皮鞭抽在骨头上时,他忽然想起毕节城外那个冻得直跺脚的红军小战士,那孩子塞给他半块烤土豆,说"等打跑了日本人,我请您吃热乎的"。

1938年北江畔的芦苇荡里,莫雄的部队正悄悄转移一批被捕的进步青年,月光下,他亲手解开青年们手腕上的麻绳,将备用的短枪塞进最年轻的小伙子掌心:"往东走三十里,有个叫阿香的茶棚,接头暗号是'来壶观音茶'。"

当国军巡逻艇的探照灯扫过河面时,他正蹲在船头划桨,后背的军装被冷汗浸成深色,1951年,特派员找到他时,这位曾经的粤军将领正蹲在墙角给流浪猫喂鱼骨头。

当"毛泽东同志请您回家"的话音落地,他布满皱纹的眼角突然涌出浑浊的泪,滴在褪色的军装袖章上——那上面"莫雄"二字已模糊得只剩轮廓。

晚年坐在广州东山的会客厅里,老人总爱摩挲着玻璃板下压着的旧照片,1936年的毕节城门、1945年的北江码头、1951年的轮船甲板,三张泛黄的影像里,始终站着同一个身形挺拔的军人。

那几本藏着情报的破字典、那片装作无事的空山沟、那一次默默放下枪口的瞬间——这些,才是他留给历史最珍贵的印记。