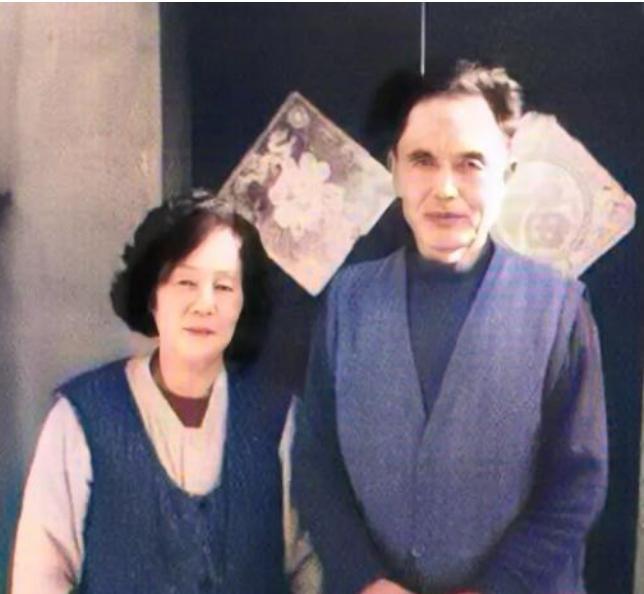

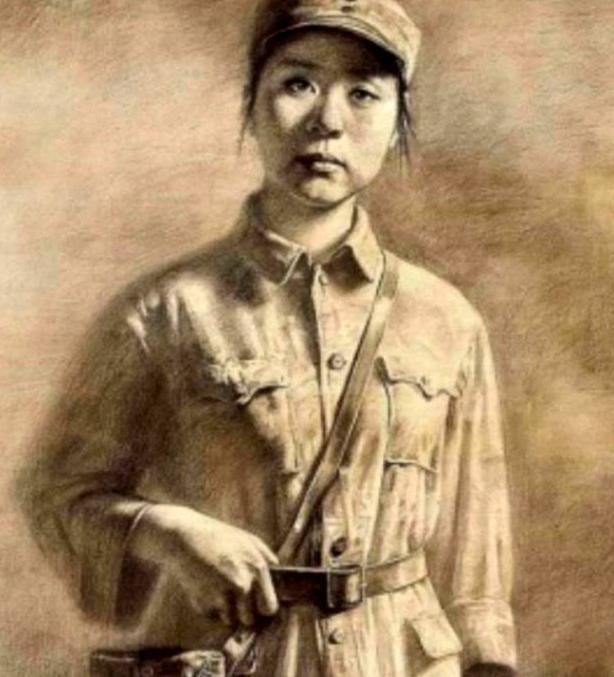

1958年,我国一名志愿军战士,为娶一位朝鲜姑娘,选择留在朝鲜,放弃我国国籍。然而当他到了晚年时,却申请数次,想恢复国籍。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1958年,一列列载满归国志愿军的火车汽笛拉响,欢声笑语回荡在朝鲜的送别站台上。 然而,一名叫王兴复的中国战士,却独自矗立村口,战友们正奔向日思夜想的故土,他却在等一个或许将永远改变他命运的回答。 而他扭头望向身旁羞涩的朝鲜姑娘吴玉实,低声问出那句深藏已久的话:“玉实,俺要是留下来,你会嫌俺傻不?” 这个选择,意味着王兴复将放弃即将到手的回国荣耀、放弃亲人团聚的期盼,甚至放弃自己的中国国籍。 究竟是怎样的爱情,能让一个热血军人做出如此决绝的选择,而这份选择,又将把他带向何方? 要理解他这场跨越半生的抉择,还得从王兴复的来路说起,他叫王兴复,1931年生于辽宁海城一个贫苦农家,自幼饱尝艰辛。 在1950年,年仅19岁的王兴复毅然投身军旅,成为一名志愿军后勤兵,炮火连天里,他冒死输送物资,用汗水和勇气为前线构筑生命线。 直到1953年战争停歇,王兴复没有立刻回国,而是随部队留下,投入战后重建,机缘巧合,他在石岭村与朝鲜姑娘吴玉实相遇。 而吴玉实家中也同样被战争重创,父亲和兄弟皆牺牲,仅剩她与体弱的母亲相依为命。 在一次帮扶中,王兴复主动走进她家田地,二话不说便埋头苦干,半天就完成了母女俩几天的农活,姑娘端来一碗掺着野菜的粗粮饭,他吃得格外香。 而语言不通又如何,全靠手势眼神间的动作,这让情感悄然萌芽,王兴复帮她修屋顶、挑水,她则用最朴素的食物表达感谢,战后的废墟上,两颗年轻的心渐行渐近。 可部队“不准与当地人恋爱”的铁律,又像一道高墙,让这份情愫只能深埋心底,直到1958年撤军令下,他才不得不做出这道关乎一生的抉择。 最终,爱情的火焰冲破了所有阻碍,王兴复向部队递交复员申请,对领导斩钉截铁地表明心迹:“我想清楚了。” 此举意味着王兴复将放弃中国国籍,加入朝鲜国籍,因为此时朝鲜不承认跨国婚姻,可接下来的路,远比想象坎坷。 而且入籍朝鲜的手续繁琐异常,反反复复折腾了整整两年,直到1960年他才正式拿到朝鲜国籍。 在1962年,王兴复与吴玉实在村里举办了一场极为简朴的婚礼,没有婚纱,没有排场,只有乡亲们凑来的几桌饭菜。 从此,王兴复成了朝鲜的一名普通公民,先在华侨小学当老师,后来又被调往牧场养牛,生活虽清贫,但随着七个孩子的相继降生,这个跨国家庭也充满了欢声笑语。 然而,异乡扎根的王兴复,心中那份对故土的执念却从未消减,他坚持给每个孩子取中文名,更一次次尝试为他们申请中国国籍,每当夜深人静,王兴复总会独自坐在院中,紧攥那枚早已褪色的旧军功章,遥望故乡方向的月亮。 在1967年,王兴复做了一个惊人的决定:主动放弃好不容易得来的朝鲜国籍,只为让自己的身份更靠近“中国”一步,成为一名中国华侨,以此为起点,他开启了长达十余年的漫漫归国申请路。 从1979年起,王兴复一趟趟地往返于中国大使馆,无数次填写表格、递交材料,申请一次次因手续不全或身份难证而被驳回,但他从不抱怨,只是默默准备下一次。 而妻子吴玉实看着日益消瘦的丈夫,不仅毫无怨言,反而开始努力学习中文,她告诉王兴复:“你想家就回去,我跟你一起。” 在七十年代,王兴复获得了两次短暂回国探亲的机会,当双脚再次踏上海城的土地,重见分别多年的亲人战友时,归家的念头便再也无法遏制。 最终,在中国改革开放的春风下,王兴复的执着等来了回音,1979年,他的回国定居申请终获批准。 并且在1982年,吴玉实的申请也获批后,他便带着妻子和七个孩子,登上了那列魂牵梦萦的归国列车。 当列车缓缓驶入海城站,站台上锣鼓喧天,乡亲们如迎英雄般簇拥而上,政府也为他们一家安排了住房,王兴复被分配到变压器厂工作,吴玉实也在社区找到了活计,他们的七个孩子,四个入籍中国,三个保留朝鲜籍,都在这片故土上顺利生活、成长。 晚年的王兴复生活安详而朴素,他从不向组织提出任何补偿或荣誉要求,因为对他而言,最大的心愿早已实现。 而每年清明,王兴复都会穿上褪色的旧军装,去烈士陵园静静地站上一会儿,凝视那些熟悉又陌生的名字出神。 王兴复用半生书写了一段跨越国界的深情,又用余生践行了对故土的深沉守望,他的一生,无疑是个人情感与家国身份之间一次次艰难的抉择。 在今天这个人员流动愈发自由的时代,我们又该如何审视这份沉甸甸的爱与归属感,如果面临同样的选择,究竟是坚守爱情的承诺,还是听从内心深处那份不渝的乡愁呢?