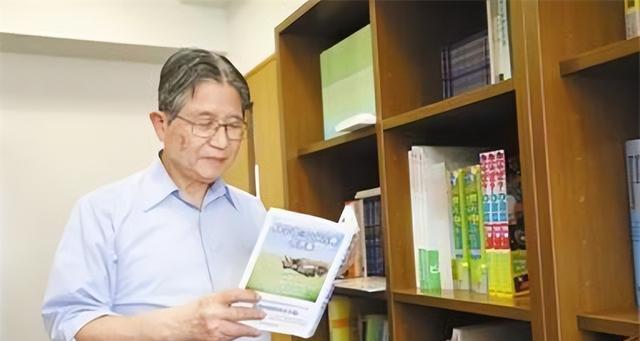

日本这次是真被气炸了,他们国宝级的科学家藤岛昭,带着整个核心团队连夜打包技术投奔中国,临走前还放了句狠话:非要帮中国站上全球科技巅峰不可。 藤岛昭在日本,妥妥的是泰斗级的人物。中国工程院外籍院士、欧洲科学院院士,东京理科大学的前校长,这些头衔个个都分量十足。据说,当年的日本首相都亲自给他端过盘子,天皇更是亲手为他颁发过最高荣誉的文化勋章。 1967年,当时还是个研究生的藤岛昭,跟他的导师一起,发现了一个奇特的现象:在紫外线的照射下,二氧化钛(一种很常见的白色颜料)居然能把水分解成氢气和氧气。 这在当时,简直是天方夜谭。这个现象,后来被称为“本多-藤岛效应”,直接催生了一个全新的科学领域——光催化。藤岛昭也因此被全世界尊称为“光催化之父”。 你可能觉得这东西离我们很远,其实不然,它早就渗透到了我们生活的方方面面。 摩天大楼的玻璃幕墙保持干净以前靠的是“蜘蛛人”,冒着生命危险高空作业,但有了光催化技术,在玻璃上加一层二氧化钛涂层,利用阳光和雨水,玻璃就能自我清洁,永不沾灰,还不起雾。 我们现在医院里常说的“无菌环境”,很大程度上就依赖光催化技术。有光的地方,细菌就难以生存,这对于手术室、ICU来说,简直是救命的技术。 还有,夏天烦人的蚊子。传统蚊香,多少都带点毒性。而利用光催化原理制造的捕蚊器,能模拟人体呼吸,高效、环保地诱捕蚊虫,现在已经成了最先进的灭蚊产品。 藤岛昭的发现,实实在在地改变了世界。他一个人手握的专利就多达280项。更难得的是,他不光自己厉害,还特别会带学生。咱们国家纳米中心的首席科学家,就是他的弟子。前前后后,他为中国培养出了三位院士级别的顶尖人才,这份育人能力,同样是国宝级的。 这么一位大神,日本怎么就让他走了呢? 现在的日本科研圈,有点“日薄西山”的味道了。 首先是钱的问题。 搞科研,说白了就是烧钱。顶尖的设备,动辄几千万上亿,后续的维护、运行费用更是个无底洞。可近些年,日本政府的财政状况非常堪忧,国债都超过了GDP的两倍。钱从哪来?他们一边削减大学的科研经费,一边却在疯狂增加军费开支,甚至计划在未来几年内翻倍。 这就导致了一个很尴尬的局面:非军事领域的研究,经费严重不足。很多科学家守着陈旧的设备,项目进展缓慢,甚至停滞。这对于分秒必争的科学研究来说,是致命的。 其次是人的问题。 日本是全世界老龄化最严重的国家,科研界也一样,面临着青黄不接的窘境。现在的日本年轻人生活压力巨大,更倾向于去企业挣快钱,很少有人愿意坐冷板凳,安心搞研究。这就导致了科研队伍活力不足,创新能力下降。 而且,日本的学术圈还有点“自娱自乐”的倾向,比较封闭,不太爱跟国际玩。有数据显示,过去十年,日本超过四分之三的科研论文都是国内学者自己合作的。再看美国和英国,人家的国际合作论文比例都远超日本。关起门来搞研究,进步自然就慢了。 在这种大环境下,藤岛昭的研究也遇到了瓶颈。他的光催化研究,尤其是和半导体相关的方向,正是需要大量投入和年轻人才的时候。但日本给不了他这些。 搞研究,去美国、去欧洲不行吗?他们的科研环境也顶级。但藤岛昭偏偏带着团队,义无反顾地来到了中国。 这里面,除了咱们能提供优越的科研条件,更关键的,是一段长达四十多年的深厚情谊。 1979年,藤岛昭第一次来华,在北大任教。那个年代,小汽车还是稀罕物,国家为了方便他上下班,专门给他派了专车接送,这在当时是顶级的待遇。后来,得知他喜欢中国历史文化,又特意安排飞机送他去参观当时刚对外开放不久的秦始皇兵马俑。 这份尊重和诚意,藤岛昭一直记在心里。 他对中国学生,也真是没得说,掏心掏肺。他把中国的留学生当自己孩子一样看待。听说学生因为没钱买设备,研究进行不下去,他二话不说,自己掏钱,买了一卡车的研究设备送过去。后来,学生要在国内建立研究室,甚至要买房安家,他都慷慨解囊,还亲自开车帮学生搬家。 几十年来,他为中国培养了38位优秀的博士生和博士后,很多人现在都成了我国化学界的栋梁。因为这份贡献,我国也授予了他最高荣誉的“中国政府友谊奖”。 咱们国家对他的到来,也展现出了最大的诚意。上海市政府和上海理工大学为他投入数亿元人民币,专门成立了“藤岛昭先进材料研究中心”,要人给人,要钱给钱,要设备给设备,目的只有一个:让老爷子和他的团队能心无旁骛地搞研究。 藤岛昭的到来,对我们来说堪称“雪中送炭”。他的光催化技术,尤其是在半导体材料方面的应用,正是我们当前急需突破的领域。他带来的不仅仅是技术和专利,更是一个世界顶级的精英团队和一套先进的科研理念。