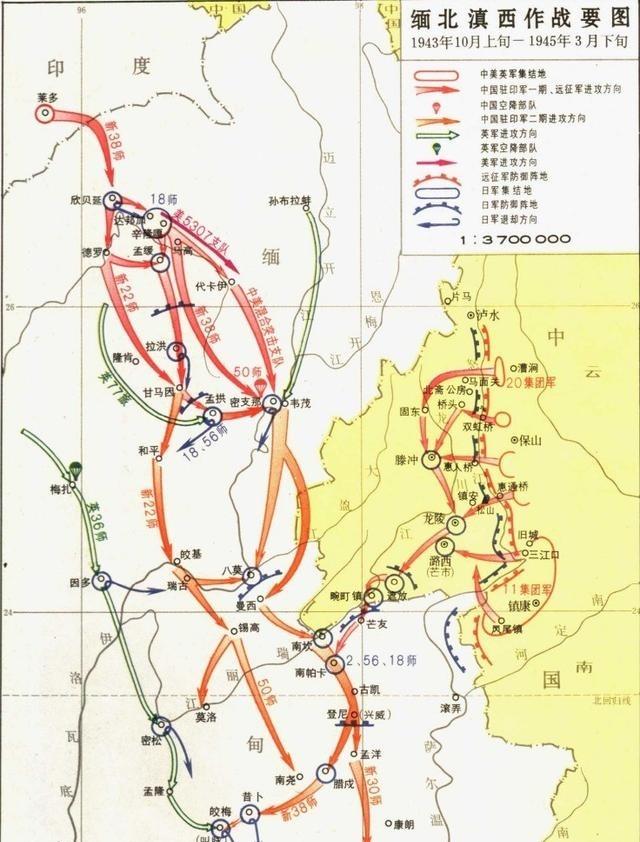

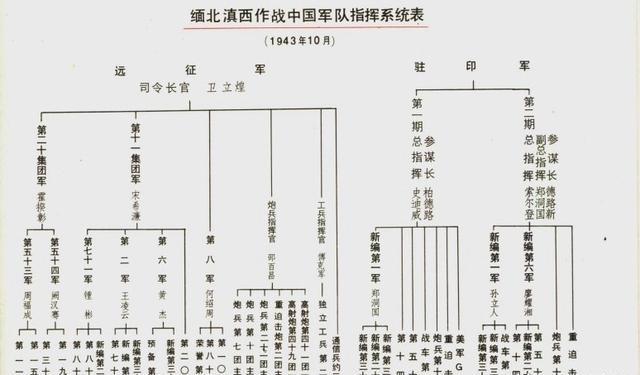

抗战时期,国民政府先后组建了两期中国远征军,虽然都叫远征军,但彼此之间是有很大差别的,第二期远征军大部分并未出国,主要是在中国境内作战,而第一期远征军则是全体出国入缅作战了的。 同样是远征军,为何一个在国外浴血奋战,一个却主要在国内”远征”?这背后隐藏着怎样的战略考量和历史必然?戴安澜等英雄的牺牲,究竟为后续反攻奠定了什么基础? 说起中国远征军,很多人可能不太清楚,抗战期间国民政府其实组建了两期远征军。虽然名字一样,但这两期远征军的作战任务和地点完全不同,堪称是”同名不同命”。 第一期远征军是1942年组建的,主要是应英国要求,为了保卫滇缅公路这条中国唯一的国际交通线。当时日军已经席卷东南亚,矛头直指缅甸,英军节节败退,急需中国军队的支援。 1942年3月,第一期远征军全体出国入缅作战,包括第5军、第6军、第66军,共10万余人。这支部队的任务很明确,就是配合英军在缅甸境内阻击日军,保住仰光港和滇缅公路。戴安澜率领的200师作为先头部队,在同古与日军血战12天,歼敌5000余人,打出了中国军队的威风。 可惜好景不长,由于英军作战不力,战略配合失误,第一期远征军作战失利,缅甸全境沦陷,连我国滇西的腾冲、松山、龙陵等地也被日军占据。部队被迫撤退,一部分退到印度,一部分撤回云南。戴安澜将军就是在撤退途中身负重伤,最终在缅北茅邦村壮烈牺牲的。 第一期远征军失败后,撤退到印度的新22师、新38师在1942年8月成立了”中国驻印军总指挥部”,也叫”X部队”。而撤回云南境内的远征军余部,加上后来调来的新部队,在1943年2月重新组建了第二期中国远征军,也叫”Y部队”。 这就是问题的关键所在了。为了收复缅北滇西,中国军队于1943年开始筹划反攻。根据部队驻地和任务分工,驻印军负责从印度经缅北打通回国之路,而远征军则负责收复滇西。所以,驻印军的主战场在境外,远征军的主战场在境内。 说白了,第二期远征军的主要任务不是出国打仗,而是收复被日军占领的滇西失地。1944年5月开始的滇西反攻,远征军要先渡过怒江天险,然后攻克松山、腾冲、龙陵等坚固据点。这些地方虽然在中国境内,但对远征军来说同样是艰苦的攻坚战。 松山战役打了三个多月,腾冲巷战持续数十天,每一寸土地都要用鲜血去换取。远征军经过浴血奋战,于1944年9月14日攻克腾冲,11月3日收复龙陵,1945年1月19日占领畹町。 有意思的是,参加滇西反攻的第二期远征军共有6个军,但最后打到国门之外的只有第2、第53、第71军三个军。也就是说,即便是第二期远征军,也不是所有部队都出了国。 1945年1月27日,中国驻印军与中国远征军在缅北的芒友胜利会师,中印公路全线打通。这标志着中国军队完成了既定的战略目标,滇缅公路这条生命线重新畅通。 从战略角度看,两期远征军的不同安排其实很有道理。第一期远征军全体出国,是因为当时的战略重点是保卫缅甸,阻止日军继续北进。虽然失败了,但为后续的反攻争取了宝贵时间。第二期远征军主要在境内作战,是因为战略重点转为收复失地,重新打通国际交通线。 这种安排也体现了中国军队的灵活性。面对不同的战略形势,采取不同的作战方式,既有境外的主动出击,也有境内的防御反攻。从1943年10月至1945年3月,中国驻印军和中国远征军共歼灭日军4.9万余人,收复滇西失地8.3万平方公里,可以说是抗战后期的重大胜利。 当然,这两期远征军的牺牲也是巨大的。中国军队伤亡官兵约6.7万人,其中包括戴安澜这样的著名将领。他们的牺牲没有白费,为抗战胜利做出了重要贡献。 两期远征军的不同命运,折射出抗战形势的复杂变化。从全体出国到主要境内作战,体现了中国军队战略思维的成熟。你觉得这种安排是否合理?对于远征军的历史,你还有哪些想了解的?欢迎留言讨论。