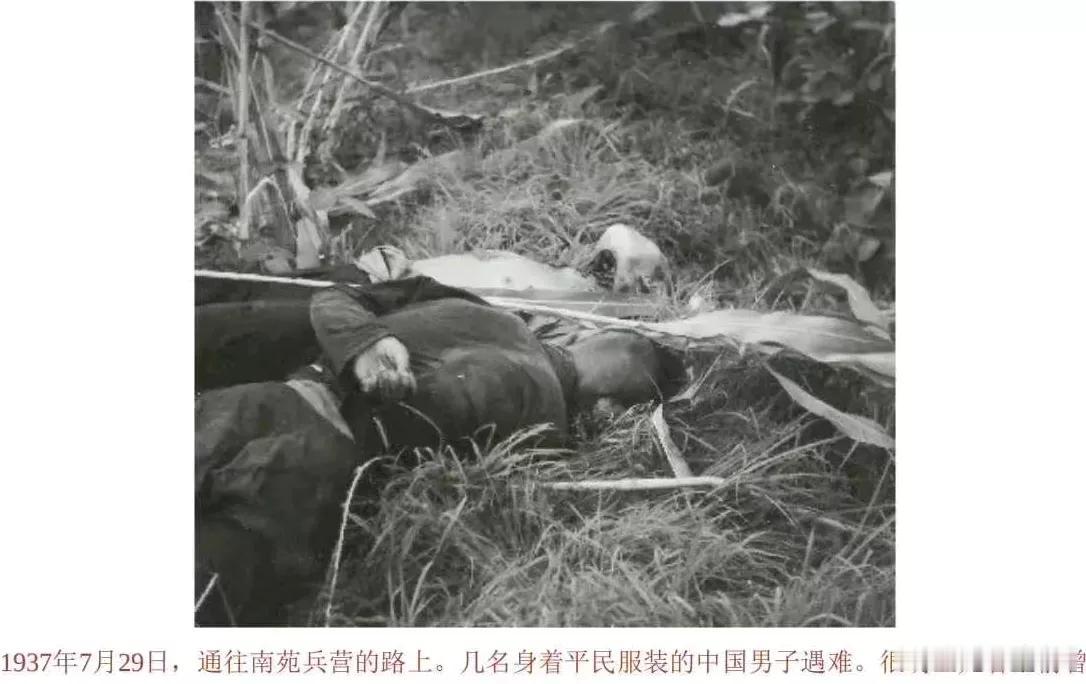

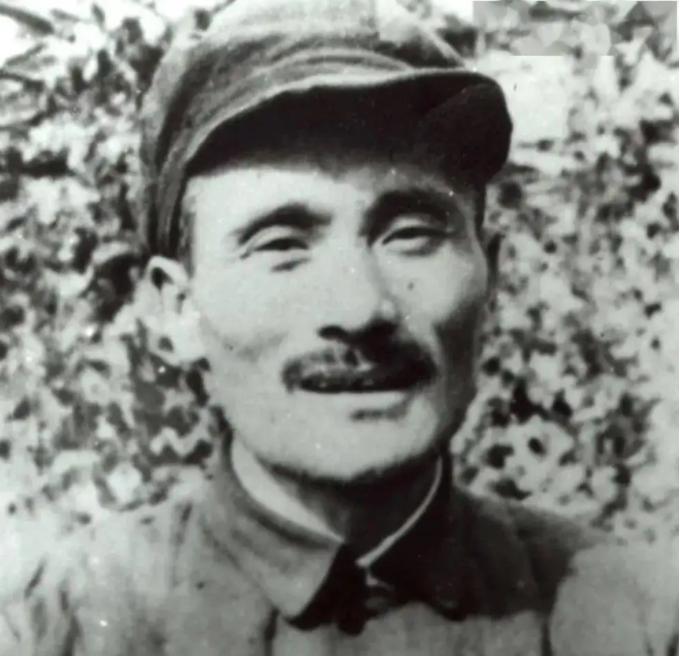

1937年7月28日,在南苑阵地失守后,担任国民革命军第29军132师师长的赵登禹奉命带领部队后撤,途中突遭日寇伏击,壮烈殉国,年仅39岁。 十分惨痛的事实是,抗战初期,中国军队经常在自己的土地上被日寇伏击,一是因为日寇在地图、侦查等方面远胜中国军队,中国军队本土作战的优势不但无从体现,反而吃亏。二是因为日寇渗透严重,汉奸极多,尤其在北方作战时,中国军队的一举一动几乎全被日寇掌握,军事保密难度极大,可悲可叹。 大红门那天的硝烟呛得人睁不开眼,赵登禹的吉普车在弹坑里颠簸着往前冲。子弹把车窗玻璃凿出蛛网般的裂痕,他左臂淌着血就是不肯包扎,半个身子探出车窗吼着让士兵散开找掩护。这场景多讽刺啊——三年前在喜峰口,正是他带着大刀队趁着夜色把鬼子营地搅得天翻地覆,砍得日军连夜赶制铁项圈防砍头;如今在自己的国土上,反倒被敌人用埋伏战术要了性命。 汉奸潘毓桂的出卖把这场撤退变成了死亡行军。日军参谋部桌上摊着二十九军的布防图,连赵登禹车队的行进路线都标得清清楚楚。当地百姓后来咬着牙说,鬼子埋伏点的机枪阵地早三天就在挖了,可恨那些穿长衫的汉奸挨家挨户威胁不准报信。 赵登禹咽气前攥着传令兵衣袖念叨老母亲,血沫子从嘴角往外冒。卫兵们把将军遗体藏进庄稼地,龙泉寺的僧人趁夜偷运回庙,拿柏木棺材装了秘密守护九年,直到抗战胜利才敢迁葬卢沟桥。将军的女儿赵学芬多年后摸父亲墓前的石碑,冰凉的石头刻着烫金的“抗日烈士”——这称号背后藏着多少本土作战的荒诞?我们熟悉每道山沟却保不住军事机密,认得清每棵老槐树反倒让鬼子埋伏得更精准。 看看八路军的反制吧。就在赵登禹殉国三个月后,刘伯承在七亘村同一地点连设两次埋伏,把日军辎重队包了饺子。陈赓打香城固伏击战更绝,派骑兵连撩拨得鬼子嗷嗷追,钻进沙地陷阱才发现汽车轮子陷在沙子里打转。没有精密地图?咱有老乡当眼睛!汉奸要告密?动员全村封消息!这些土办法撕开了个口子:本土优势从来不在山水,而在人心。 赵登禹的牺牲像面照妖镜,照见1937年最痛的现实——国土沦陷最可怕的不是丢城池,是作战体系被蛀空了根基。当汉奸把情报当投名状,当乡亲们被刺刀逼成哑巴,再多“打虎将军”也填不满这无底洞。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。