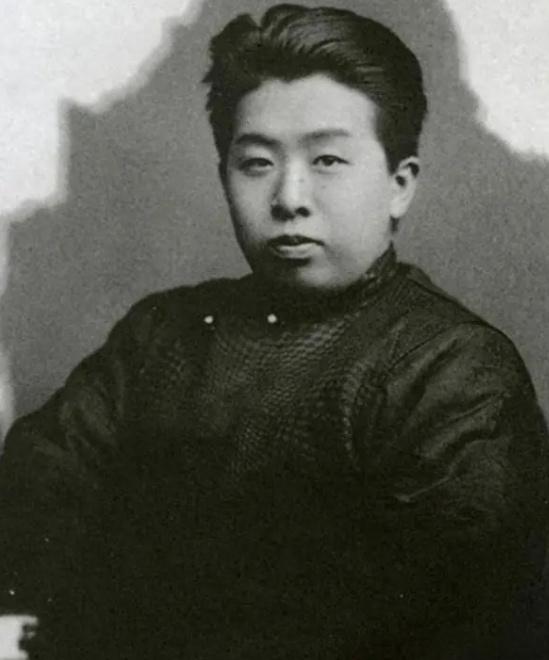

张学良晚年接受美国记者采访时,提及自己一生做的最后悔的一件事,张学良沉思良久后说道,当初我杀杨宇霆两个人是有些后悔的,甚至可以说是有些悔恨。以前我这个人是从来不迷信,但是杀他之后,我不得不信了。 1928年6月,东北王张作霖在皇姑屯被日本关东军炸死,年仅27岁的张学良仓促接班。尽管他继承了父亲的位置,但东北军政大权并未完全掌握在他手中。 张学良接手时,东北军内部存在明显的"代际鸿沟"。 以杨宇霆为首的"老派"将领多是父亲旧部,平均年龄比他大20岁,而他自己培养的"少壮派"军官又资历尚浅。这种年龄和资历的断层,让张学良的权威从一开始就面临挑战。 奉系元老杨宇霆,作为张作霖的左膀右臂,长期把控东北内政外交,甚至在张作霖死后仍以“辅政”自居,对张学良的决策处处掣肘,甚至要调动一个团的兵力都需要经过他的同意。 杨宇霆性格强势,常以“老臣”姿态训诫张学良,甚至在公开场合称他为“小孩子”。 有次张学良想提拔几名年轻军官,杨宇霆直接在任命书上批注"此子尚需历练",就将文件压了下来,这让年轻气盛的少帅倍感羞辱。 更关键的是,杨宇霆手握实权,与黑龙江省长常荫槐结党,形成“士官派”,架空张学良的权威,使东北军政高层形成“只听杨参议,不问张司令”的局面。 张学良与杨宇霆的矛盾,远不止权力之争,更在于二人对东北未来路线的根本分歧。 杨宇霆主张延续张作霖时代的“东北自治”,认为应当与日本周旋,利用日本的技术和资金发展东北,避免直接冲突。 他甚至公开反对张学良的“东北易帜”计划,认为归顺南京国民政府只会激怒日本,使东北陷入危险。 但张学良深受“国仇家恨”影响,其父死于日本人之手,全国反日情绪高涨,他最终选择易帜,名义上归顺南京,以换取中央支持。 这一决定彻底激化了二人的矛盾,杨宇霆甚至放话:“你走你的中央路线,我走我的日本路线。” 矛盾的最终激化,源于杨宇霆的一系列挑衅行为。 1929年1月,杨宇霆为父亲大办寿宴,东北军政要员纷纷前往祝贺,排场堪比张作霖在世时的规格。 更令张学良震怒的是,杨宇霆在寿宴上高谈阔论,俨然以东北实际掌控者自居,甚至有人直接称他“杨督办”。 与此同时,杨宇霆和常荫槐加紧控制东北铁路、财政等要害部门,并多次绕过张学良直接与日本关东军接触。 张学良曾试图缓和关系,邀请杨宇霆“共同效忠国家”,但杨宇霆的回应极为冷淡。 最终,在1929年1月10日晚,张学良设局将杨宇霆和常荫槐诱至大帅府,以“阻挠统一、勾结日本”为由将其枪决,史称“杨常事件”。 对于这段历史,至今仍有争议。 部分学者认为,杨宇霆虽有揽权之嫌,但未必真有叛国行为,他的对日策略更多是现实考量;而张学良晚年也承认,杀杨宇霆“有些后悔”,甚至因此变得迷信。 不过也有一部分学者认为,杨宇霆的亲日倾向可能在日后会引来更大危机,如若他真掌控了东北的军政大权,往后在日军的威逼利诱下,可能全面倒向日军。 无论如何,这场权力斗争深刻影响了东北政局,也为日后“九一八”事变埋下了隐患。 信息来源: 凤凰网|《死亡密码·民国枭雄的非常时刻:权力之火,杨宇霆》 文|饮用纯净水 编辑|南风意史