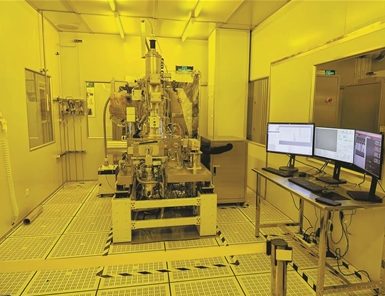

突破!突破!突破! 中国有了自己的光刻机! 据凤凰新闻,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”在杭州出炉,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。 这台中国自主研发的电子束光刻机,线宽仅 8 纳米,能在头发丝上刻出整座城市的脉络 — 这不是科幻电影里的场景,而是当下中国半导体技术的真实突破。 要理解这项突破的分量,得先看清全球光刻机市场的格局。长期以来,荷兰 ASML 公司垄断了高端光刻机市场,其最新的 High-NA EUV 光刻机单台售价 1.8 亿欧元,能生产 2 纳米制程的芯片,而且对出口实施严格管制 —不是有钱就能买,还得看其背后的技术同盟脸色。 我国上海微电子虽然已经实现 90 纳米光刻机量产,占据国内 80% 的市场份额,28 纳米浸没式 DUV 光刻机也通过了中芯国际的验证,但和 ASML 的先进设备相比,仍有约 4 代的技术差距,核心部件的国产化率不足 70%。 在这样的背景下,“羲之” 的出现,相当于在光刻机的 “赛道” 上开辟了一条新跑道。 与 ASML 的 EUV 光刻机相比,“羲之” 走了一条差异化的技术路线。EUV 光刻机就像高精度的 “批量印刷机”,每小时能处理数十片晶圆,适合大规模生产 7 纳米、5 纳米等先进制程的手机芯片、电脑芯片; 而 “羲之” 更像 “精密雕刻刀”,虽然每小时处理量不到 10 片,量产效率较低,但 0.6 纳米的精度能稳定实现 2 纳米以下线宽,特别适合量子芯片、光子芯片等前沿领域的研发。 打个比方,EUV 光刻机是能快速生产海量标准零件的流水线,而 “羲之” 是能打造定制化精密仪器的大师工坊,两者看似不同,却共同构成了芯片制造的 “技术生态”。 在国际竞争中,“羲之” 的技术水平已经站在了前列。英国此前推出的电子束光刻机最高精度为 1 纳米,而 “羲之” 将这一纪录提升到 0.6 纳米。 更值得关注的是,它的核心部件实现了 90% 以上的国产化 — 从超导电子枪到轨迹控制算法,从真空系统到精密工作台,都是科研团队一点点啃下来的硬骨头。 对比之下,日本尼康的电子束光刻机虽然进入市场更早,但核心的电子光学系统仍依赖进口,在定制化研发方面远不如 “羲之” 灵活。 国内其他光刻技术路线也在同步突破。璞璘科技研发的纳米压印设备,线宽能控制在 10 纳米以内,打破了日本佳能在该领域的垄断; 上海芯上微装的步进光刻机全球市占率达到 35%,国内更是高达 90%,在芯片先进封装领域站稳了脚跟。这些技术与 “羲之” 形成互补,共同构建起我国光刻机的 “技术矩阵”。 “羲之” 的诞生,对量子计算研发来说是场 “及时雨”。量子芯片的电路复杂度,相当于在米粒大小的空间里搭建一座城市的立体交通网,传统光刻机很难满足其精度要求。 我国潘建伟团队研发的 “九章”“祖冲之” 等量子计算原型机,此前受限于设备精度,很多创新设计无法落地。现在有了 “羲之”,科研人员能快速测试新型量子电路,原本需要半年的设计验证,现在一个月就能完成。 当然,“羲之” 并非完美无缺。电子束光刻的效率短板,让它暂时无法承担大规模量产任务。但科研团队已经在研发多电子束并行技术,就像从 “单支画笔” 升级为 “多支毛笔同时作画”,未来效率有望提升 10 倍以上。 更重要的是,它打破了 “只有 EUV 才能做高端芯片” 的固有认知,证明了电子束技术在前沿领域的巨大潜力。 如今,“羲之” 已经进入中科院量子信息实验室,开始为新一代量子芯片 “刻图”。它的意义不仅在于一台设备的诞生,更在于证明了中国在高端制造领域,既能跟跑追赶,也能另辟蹊径实现领跑。 随着技术的持续迭代,未来我们或许会看到,“中国刻刀” 雕刻出的不仅是芯片电路,更是整个半导体产业的自主未来。

用户15xxx19

这就是中国智慧、中国力量、中国速度。中国加油!中国一定能把全球现有芯片产业链统统变成垃圾!!!

木子

欢欣鼓舞中国加油💪

David Zhang

封装刻录机,自嗨可以,不要骗小白。

红绿灯 回复 08-18 14:00

文章说得很清楚,“羲之”是电子束光刻机,主要用于量子芯片和光子芯片的前期研发,这与ASML光刻机是完全不一样的技术路线和用途。芯上微装的光刻机作者说得很清楚是用于芯片封装的,璞璘的是压印光刻机,这个小日本也有,与ASML的技术路线完全不一样,目前无论是效率还是精度与ASML的EUV差距还很大,但并不能否认技术的本身,喷之前,要确保自己的理解无误😂

行者无疆nlw

做试样用得!不必自嗨

用户14xxx52

为中国科技点赞!加油,赶超外国光刻机技术!