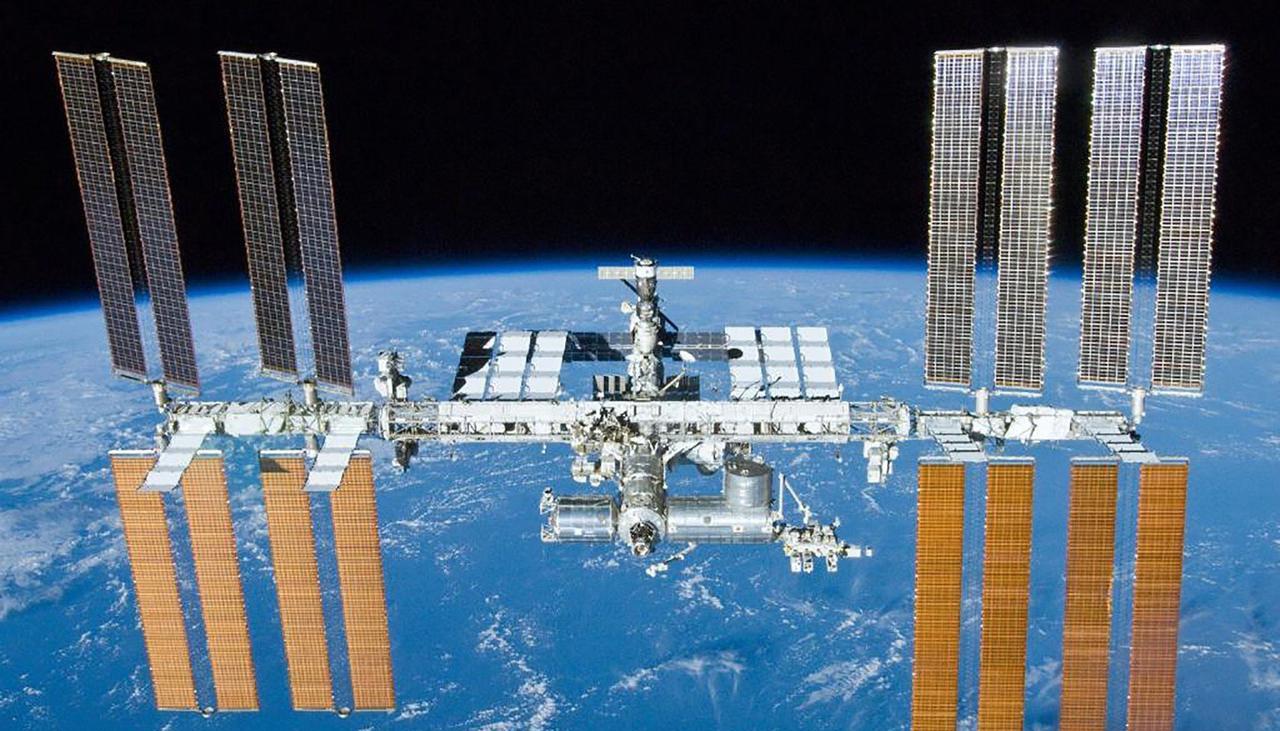

技不如人?为啥中国空间站只能上3个人,而国际空间站却能达到十几人? 说的直白一些,中国空间站和国际空间站的人数差异,本质上是两种不同建造理念的结果。中国空间站就像咱们自己盖的私人别墅,从设计到使用都是围绕自家需求来的,而国际空间站更像是多国合租的群租房,要协调十多个国家的利益,自然得“挤一挤”。 中国空间站的设计从一开始就明确了 “够用、适用” 的原则。核心舱天和号长度 16.6 米,直径 4.2 米,舱内生活空间约 50 立方米,加上两个实验舱后可达 110 立方米。 这样的空间布局,既能满足 3 名航天员的日常工作和生活需求,又能为科学实验提供足够的空间。天和号的睡眠区、卫生区、工作区等功能分区明确,航天员有独立的私人空间,无需像国际空间站那样 “睡大通铺”。 国际空间站则是多国合作的产物,需要协调美国、俄罗斯、欧盟、日本等 16 个国家的利益。每个国家都有自己的设备标准和科研需求,导致空间站的设计复杂,空间利用效率较低。 例如,国际空间站的舱段来自不同国家,接口标准不一,设备安装和维护都需要协调各方,这就限制了空间的有效利用。此外,国际空间站的人数上限还受到多国补给和资源分配的影响,需要平衡各国的利益,导致人数波动较大。 除了建造理念的不同,技术差异也是人数差异的重要原因。中国空间站采用再生式生命支持系统,能够循环利用水和氧气等资源,无需频繁补给。通过冷凝干燥组件收集航天员的汗液和呼出的水汽,净化为可饮用的再生水;尿液也能处理为纯净水。 这种技术使得中国空间站的资源利用率高达 90% 以上,减少了对地面补给的依赖,也降低了运营成本。而国际空间站依赖多国补给,系统复杂,需要频繁运输物资,这不仅增加了成本,也限制了人数上限。 任务目标的不同也是一个关键因素。中国空间站的任务主要是短期科学实验和技术验证,常驻人数 3 人足以完成任务。 例如,神舟十八号任务中,航天员在空间站开展了斑马鱼实验、涡虫再生研究等,这些实验不需要大量人员同时操作。 而国际空间站需要支持长期驻留和多国科研项目,人数较多才能同时进行多个实验。例如,国际空间站的长期驻留人数通常为 6 人左右,高峰期可能达到 13 人,以满足不同国家的科研需求。 国际合作的复杂性也影响了人数差异。中国空间站是自主建造的,技术标准和接口设计都由我国主导,无需与其他国家协调。而国际空间站需要协调十多个国家的设备标准,导致系统复杂,维护成本高。 中国空间站的接口与国际空间站不兼容,无法为其提供补给。此外,多国合作还导致资源分配需平衡各方利益,影响人数上限。例如,俄罗斯曾拒绝减少本国在国际空间站的宇航员名额,因为其有庞大的科学实验计划。 未来,中国空间站计划扩展至 6 个舱段,形成 “十” 字型结构,常驻人数可能增加。而国际空间站由于部分设备老化,维护成本高,人数可能逐渐减少。 国际空间站的额定人数为 13 人,但实际长期驻留通常为 6 人左右,高峰期可能更多。中国空间站的扩展计划显示,其未来可能像私人别墅加盖楼层一样,人数逐步增加,而国际空间站则可能像老旧的群租房,逐渐减少居住人数。 中国空间站和国际空间站的人数差异,本质上是两种不同建造理念的结果。中国空间站注重自主可控和资源利用效率,国际空间站则需要平衡多国利益。 随着中国空间站的不断扩展,未来人数可能会有所增加,而国际空间站则可能因老化问题逐渐减少人数。这场 “太空住宅” 的对比,不仅反映了技术的差异,也体现了不同国家的战略选择。