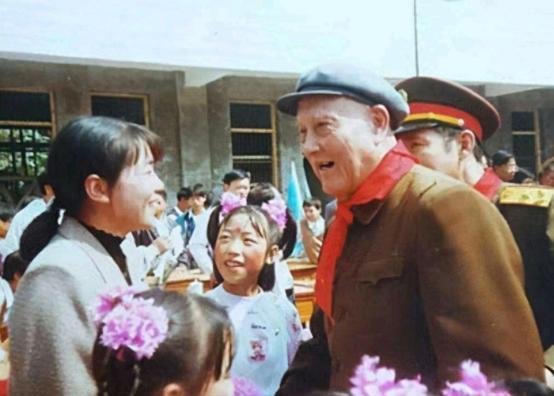

1997年,开国少将詹大南把一沓钱放在桌上,对七位子女们说道:“这里有42000元存款,是我多年来的积蓄,你们都拿点钱出来,我们凑够10万元一起办一件大事!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1997年的春节前夕,82岁的詹大南将军把一个存折放在桌上,里面有42000元,那是他多年节衣缩食攒下来的全部积蓄。 他神情凝重地看着自己的七个子女,要求大家各自拿出一部分钱,凑齐十万元去办一件大事,子女们都愣住了,他们以为父亲遇上了什么难处,却不敢多问。 十万元在当时对一个普通家庭来说无疑是一笔巨款,而在一位退役将军的家里,同样是沉重的负担,就在那一刻,所有人心里都在猜测父亲要做的是什么事。 这份心愿并非一时兴起,它的根源可以追溯到詹大南的童年,他出生在安徽金寨的深山里,家境贫寒。 七岁的时候父亲送他去私塾上学,每天要走五六里山路,夏天还好,冬天的寒风却让人难以忍受,他咬着牙坚持了下来。 后来换到更远的私塾,路上要跨过一条三十米宽的河,破旧的木桥吱吱作响,还要翻过悬崖般的山岭,那里常有野兽和泥石流。 一次泥石流把学堂冲毁,老师被砸伤,学生们被迫停课,少年詹大南望着断壁残垣,第一次体会到读书的脆弱,也第一次在心里埋下了一个愿望:总有一天,要让更多的孩子能够有书可读。 命运把他推上了另一条道路,16岁时他参加红军,跟随部队走南闯北,在枪林弹雨中摸爬滚打。 1934年担任徐海东的警卫员,在一次突袭中,他扑倒首长,自己却被炸伤脚踝,因为无法行走,原本该留下来等死,是徐海东为他找来骡子和马,一路让他跟上大部队。 到了冬天,过河时脚泡在冰水里冻在马镫上,最后靠乡亲们用火烤才下来,他就这样咬牙挺了过来。 抗战时期,他指挥部队在张家口一带打了漂亮的伏击战,解放战争时又连续七天七夜阻击敌军,毛泽东在电报中多次点名布置任务。 后来在朝鲜战场上,他指挥部队打掉了美军王牌“北极熊团”,成为赫赫战将,辉煌的军旅生涯背后,他始终没有忘记那个求学无门的童年。 离休后,他常常回到家乡金寨看看,村子依旧简陋,山路依旧蜿蜒,最让他心痛的是,许多孩子因为家境贫困,根本没机会进学校,白天不是下地干活就是照看弟妹。 他看到那些稚嫩的面孔,心中那根弦再次被触动,教育是改变命运的唯一途径,这一点他从小就懂,于是,他下定决心,要为家乡建一所学校,让山里的孩子们能够安心读书。 这件事说起来简单,真正做起来却异常艰难,一所最基本的学校至少要十万元,他拿出自己所有的存款也不过42000元。 老伴患有帕金森病,需要常年雇人照料,家庭开销原本就很大,子女们也大多只是工薪阶层,生活并不宽裕,有的还没有独立的住房,尽管如此,他还是坚持把积蓄放在桌上,请求子女们共同承担这个心愿。 子女们心里明白父亲的性格,他一生严于律己,从不乱花一分钱,既然说要凑钱,那就一定是正事,大家开始想办法,有的把多年积蓄拿了出来,有的四处借钱。 最后七个子女合计凑了五万六千元,侄女一家又凑了两千元,终于把这笔庞大的资金补齐,十万元在那个年代足够让一家人过上舒适的日子,他们却选择用在学校建设上。 资金到位后,建校工程迅速启动,1997年秋天,金寨县杨桥希望小学正式落成,县里原本打算以“詹大南小学”命名,以纪念老将军的无私付出,他坚决拒绝。 有人提议叫“将军小学”,他依旧不同意,最终他亲手写下了“杨桥希望小学”几个字,寓意把希望留给孩子们,而不是给自己立碑。 开学那天,学校里传出整齐的读书声,孩子们再也不用翻山越岭去邻村,村民们激动地说老将军回来了,他只是流着泪望着校舍,说这都是党的培养,他只是尽了一点心意。 那一刻,他仿佛回到了童年的私塾,看到了那个风雪里冻得发抖却仍然坚持上学的小男孩。 这份对教育的牵挂一直延续到晚年,2020年他在南京去世,享年105岁,临终前特意交代子女,把自己积攒下来的二十万元工资结余捐给金寨一中,用来奖励品学兼优又家境困难的学生。 子女们严格遵照遗愿完成了捐赠,捐赠仪式上,人们感受到的是一位老将军一生未改的初心。 在金寨,当年受助的孩子们有的写信感谢,说正是因为他的资助,才没有辍学,才得以继续求学,对于他们来说,那十万元不仅是一所学校,更是一次命运的转折。 詹大南的一生,从战火到讲台,从枪声到书声,始终围绕着一个信念:为人民而活,他既是能打胜仗的将军,也是心系教育的老人,他留下的不仅是战功和荣誉,更是一种精神。 他用一沓存款和全家人的共同努力,为大山里的孩子点亮了读书的灯火,也让“希望”两个字,深深刻进了家乡人民的心里。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!