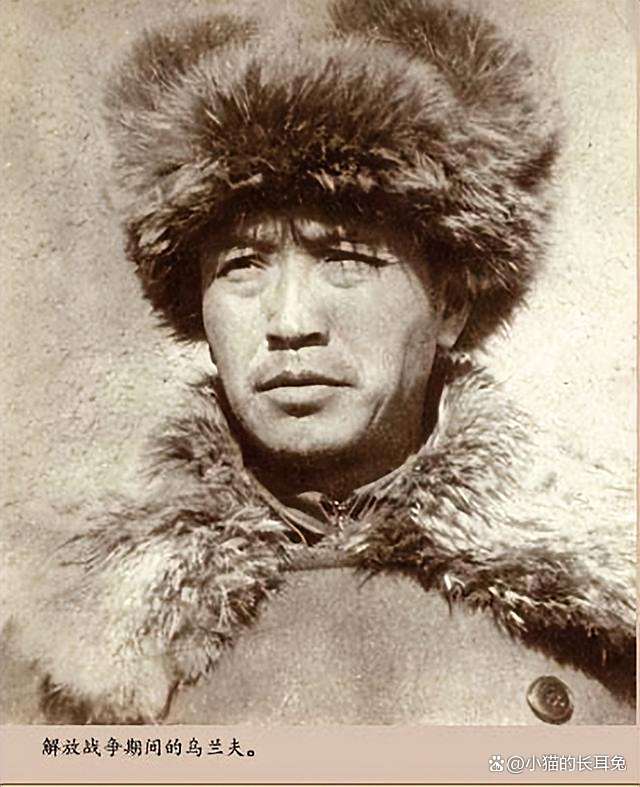

绝命后卫师师长陈树湘,若湘江战役没牺牲,建国后会是什么军衔? 1934年12月18日那个寒风刺骨的清晨,道县蚣坝镇石马神村的石板路上,29岁的陈树湘躺在担架上,腹部的伤口已经溃烂生蛆。 押送他的国民党士兵万万没想到,这个面容苍白的年轻人,会在途经将军塘时突然爆发出惊人力量。 他用染血的手指抠进腹部伤口,将外露的肠子生生绞断,用最后的力气吼出“为苏维埃流尽最后一滴血”的誓言。 这位被百姓称为“断肠师长”的红军将领,以这样震撼天地的方式,为自己短暂而璀璨的军事生涯画上了句号。 从秋收起义的战火中走来,陈树湘的军事履历堪称璀璨。作为井冈山革命根据地的首批创建者,他历经五次反“围剿”的淬炼,到1934年已成长为红三十四师师长。 这个职务在红军序列中含金量极高,中央红军12个主力师中,后来涌现出23位上将。例如红一师师长李聚奎、红十五师师长彭绍辉皆获上将军衔,而红三十四师作为全军总后卫,其战略地位甚至超过部分主力师。 这种特殊的战场定位,让陈树湘的红军资历天然具备了上将军衔的潜在基因。 与他同期的红三十四师干部中,政治部主任朱良才因抗战时期担任晋察冀军区政治部主任,解放战争时期任华北军区副政委,最终被授予上将军衔。 而全师唯一幸存的团级干部韩伟,虽在解放战争中官至67军军长,却因红军时期仅为团长,最终被授予中将军衔。陈树湘作为师长,其红军时期的职务优势已为他奠定了中将以上的基础。 若陈树湘在湘江战役中突围成功,他的军事生涯可能呈现两种轨迹:一是在南方坚持游击战争,二是随主力北上抗日。在南方游击战场,他可能成为类似叶飞、粟裕的领军人物。 以闽西游击区为例,坚持斗争的红军将领在抗战初期多被改编为新四军支队级干部。若陈树湘担任新四军某支队司令员,到抗战后期极可能晋升为师长或军区副职。 解放战争中,这类将领往往成为野战军纵队司令员或军长,如叶飞从新四军一师师长升任第三野战军第十兵团司令员,最终被授予上将军衔。 另一种可能是随主力北上,在八路军中崭露头角。以129师386旅为例,陈赓、陈再道等旅长在解放战争中皆成长为兵团级指挥员。 假设陈树湘在解放战争时期担任纵队司令员或军长,其职务将与韩先楚、杨得志等上将相当。这种职务连续性,完全符合上将的授衔标准。 1955年的授衔体系中,“红军时期师级干部”是一道重要分水岭。根据军委规定,红军时期师级、抗战时期旅级、解放战争时期军级以上干部,通常可授予中将军衔;若在关键战役中立有特殊功勋或担任兵团级职务,则可授予上将军衔。 陈树湘的优势在于:他在湘江战役中以全师覆没的代价换取了中央纵队的安全,这种“挽狂澜于既倒”的功勋,在授衔时会被重点考量。他用生命诠释的革命信念,若延续到建国后,将成为其政治资历的重要加分项。 对比同期将领,红五军团的董振堂若幸存,因其红军时期的军团长职务,极可能被授予大将军衔。而陈树湘作为师级干部,虽达不到大将标准,但其特殊贡献和指挥能力,完全可能使其突破常规,跻身上将之列。 红九军团军团长罗炳辉因抗战时期职务未达兵团级,最终被授予上将军衔;红二方面军的贺炳炎虽在红军时期仅为师长,但因在长征和抗战中的卓越表现,同样被授予上将军衔。 陈树湘的情况与贺炳炎极为相似,同样是红军师长,同样在关键战役中展现出钢铁意志,若在后续战争中保持这种状态,完全具备冲击上将军衔的实力。 值得注意的是,红三十四师的“绝命后卫”精神在建国后被高度推崇。1996年落成的湘江战役纪念碑园,将陈树湘列为首位纪念的红军将领。 这种历史地位的追认,在授衔时往往会转化为实际考量。若陈树湘幸存,他极可能成为红三十四师精神的象征人物,其授衔高度将不仅取决于职务,更取决于其精神影响力。 这种精神价值在授衔体系中虽不直接量化,但却是不可忽视的隐性加分项。 历史虽无法假设,但我们仍能从蛛丝马迹中探寻真相。陈树湘若幸存,以他的资历、能力和贡献,1955年最可能被授予上将军衔。 这不仅是对他个人的肯定,更是对红三十四师全体将士的致敬,那些在湘江之畔倒下的闽西子弟,用生命为新中国的诞生铺平了道路。 今天,当我们站在湘江战役纪念馆前,凝视着陈树湘的雕塑,耳畔仿佛仍能听到当年的枪炮声。这位年轻师长的壮烈牺牲,早已超越了个人命运的范畴,成为中华民族精神图谱中不可磨灭的印记。 无论他的军衔如何,他的名字都将永远镌刻在共和国的丰碑上,激励着后人在新的长征路上奋勇前行。